在城桥镇的社区小巷里,活跃着这样一支特殊的“法律明白人”队伍——他们有的曾是法院审判席上明断是非的庭长、有的是政法条线的优秀干部,他们怀揣着《民法典》走街串巷,用数十年的法律经验和为民服务的初心为街坊邻里化解矛盾,成为基层社会治理中一抹温暖的“银发风景线”。

从“专业法庭”到“百姓客厅”,

“老娘舅”巧解千千结

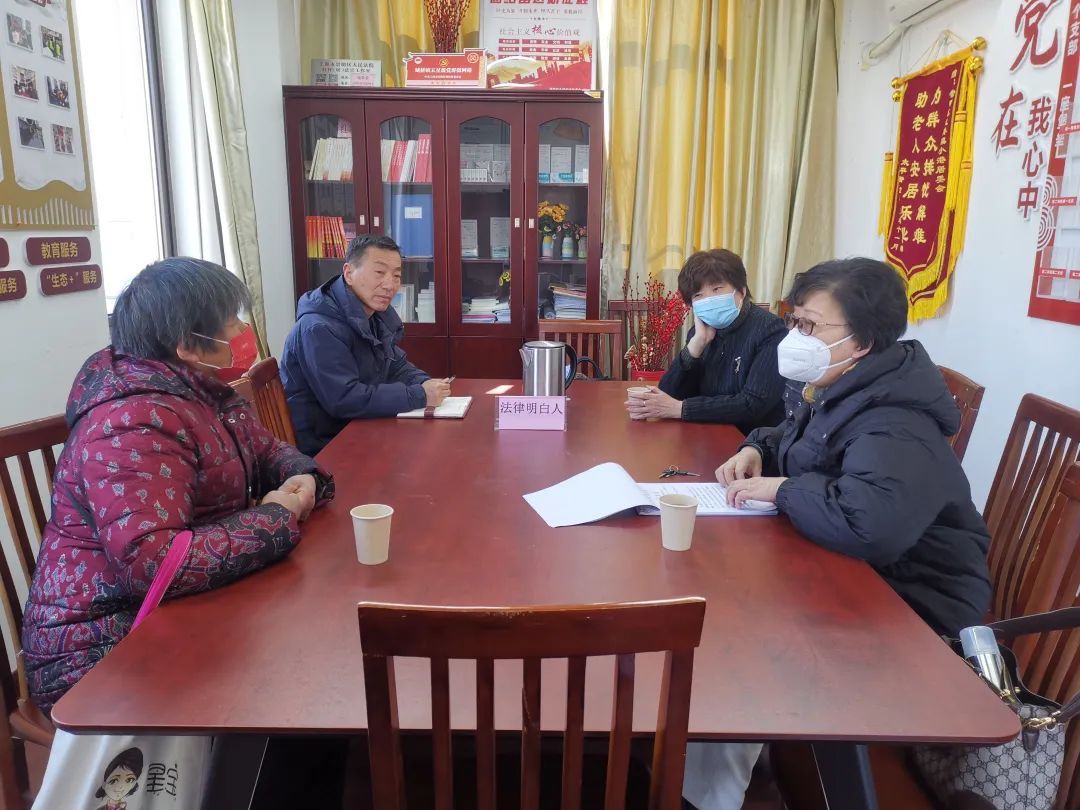

“张阿姨,楼上漏水不是存心的,维修费分摊我们可以帮你们算明白!”在明珠花苑社区调解室内,退休庭长同时也是“法律明白人”队伍一员的黄永兰正用《民法典》条文为两户居民理清责任,双方从各执一词到握手言和,仅仅只花了半小时。“有些调解方法都是我在法院办案时摸索出来的,现在用来调解民间纠纷,效果出奇好。”黄永兰说。

2019年,城桥镇深入挖掘辖区内精于法律知识、调解经验丰富、熟悉社情民意的老干部、老党员,遴选出22名以公检法司等政法部门为主的退休干部,组建“法律明白人”工作室,为基层多元解纷提供强大智力支撑。结合辖区矛盾纠纷的特点,“法律明白人”工作室两人一组,分别结对4-5个村居,形成11个“微网格”,分片包干、组团作战。

这支平均年龄接近70岁的队伍有着其独特的优势:区人民法院原少年庭庭长黄永兰擅长用专业法律知识化解家庭矛盾;曾任区建设管理委党委书记的周美丽善于以居民的角度化解邻里矛盾;有着多年政法经验的黄炳生则通过源头控制处理矛盾纠纷......“我们熟悉法律程序,更懂人情世故。”黄炳生笑着展示他的“调解百宝箱”,里面装着法律手册、笔记本、案例汇编等。

在城桥镇各村居委的公示栏内,张贴着“法律明白人”工作室成员的姓名、联系电话等信息,让群众随时找得到人、说得上话、办得了事。7年以来,工作室已成功调解各类纠纷300余起,调解成功率高达90%以上。

柔性调解、修复情感,

唤醒亲情

基层调解不仅需要法律智慧,更需要人文关怀。在城桥镇某小区九旬老人的赡养争议中,老人的两个儿子因4.5万元钱款争议爆发激烈冲突,九旬老母亲整日以泪洗面。

调解团队48小时内启动“快速响应机制”,城桥镇“法律明白人”化身“情感修复师”,通过“隔离访谈核证据、当面澄清破谣言、情感唤醒续亲情”三步走策略,迅速锁定事实——银行流水和老人证言,最终证实,所谓“侵占赡养费”实为误会。

调解现场,团队并未机械宣读法律法规,而是拿出兄弟俩“儿时合影”和“陪护记录”,唤醒血脉亲情。最终双方签署《谅解备忘录》而非冷冰冰的调解书,既化解了矛盾,又保全了兄长的颜面。当兄弟俩一左一右搀扶母亲走出调解室时,老人眼角的笑意成为这场纠纷最温暖的注脚。

银发力量薪火传,

筑牢乡村振兴“法治基”

“请大家安静,下面宣读法庭纪律......”随着“审判长”敲响法槌,一起以因未成年人沉迷网络引起的抢劫案件改编的模拟法庭正式开始。“庭审”现场,12名学生代表沉浸式融入审判员、公诉人、辩护人、被告人、书记员等角色,模拟法庭严格按照真实庭审程序进行,高度还原了法庭调查、法庭辩护、被告人最后陈述等各个环节。在城桥镇司法所工作人员、“法律明白人”团队的指导下,同学们感受到了庄重威严的法律氛围。“前辈们教会我们,法律条文是钢,但运用法律的手可以是暖的。”参与活动的学生小顾感慨道。

记者了解到,近年来,城桥镇注重发挥“法律明白人”的纽带作用,开设“法律职业初体验”法治社团,组织青少年学生开展模拟法庭、观摩法治电影等课程,通过“一带十、十带百”的辐射效应,引导群众参与基层治理。

从田间地头到社区广场,从矛盾调解室到普法大集市,城桥镇的“法律明白人”们用脚步丈量民情,用法律守护安宁。他们既是基层法治建设的“神经末梢”,更是乡村振兴的“法治脊梁”。

“基层调解不是简单‘和稀泥’。”“法律明白人”黄炳生说,“要在法理框架内找到情感共鸣点,让法治精神与人间温情同频共振。”随着这支队伍的不断壮大和能力的提升,将发动更多年轻力量加入社区治理,让法治之光在城桥镇的街巷阡陌间愈发温暖明亮。

记者:杨祎晨

编辑:顾佳丽

责编:朱竞华、柯海昕