“淄博地处鲁中,以盛产煤、铝、铁而闻名于海内外。黑旺地区的铁矿石资源,早在战国时已发现。山东黑旺铁矿,更是山东省黑色冶金企业重点矿山之一。”4月25日,20世纪70年代入职黑旺铁矿、曾主编《黑旺铁矿志》的张宗宏讲起了他所了解的铁矿故事。

“打开船头山,金银淌满淄河滩”,带有神话色彩的“孤山(船头山)传说”在淄川流传了一代又一代。直到1958年,黑旺铁矿万名工人终于用勤劳的双手,揭晓了这个未解之谜。

当船头山的第一声“惊雷”乍响,伴着满载矿石的火车汽笛长鸣,人们都说:“金马驹子”又叫了。

黑旺铁矿三件宝

1958年1月29日,黑旺铁矿的筹建工作正式拉开序幕。

“时任筹建负责人的王凤贵同志带着从金岭铁矿调集的十多名职工,踏上了这片‘宝藏土地’。”讲述起黑旺铁矿建设初期的故事,张宗宏说起了很多细节,“但那时候别说机械了,连条像样的路都没有。山上全是荒草荆棘,他们就手拔荒草、脚踏荆棘,在船头山上的矿脉出露处,一连十几天,用最原始的工具打出了13条长10米宽5米的探槽,取出了珍贵的矿石标本。后来,大伙儿靠手工开采人力运输的‘人海战术’,硬生生开出了一座大铁矿。”

建设初期,艰苦奋战的铁矿工人们。

“那时候,矿上有这样一首歌谣,‘黑旺铁矿三件宝,扒子簸箕木柄镐’,描绘的就是当时工人们建设生产时的场景。”讲到此,张宗宏感慨那时候大家都很能吃苦:“铁锤砸钢钎的声音,整日在山上回响。手磨破了,脚冻裂了,饿了啃冷窝头,渴了抓把雪吃。指甲砸掉了,抓把干草缠上接着干!这就是我们黑旺铁矿的工人精神啊!”

除了工具简陋,交通运输工具的短缺也是当时矿上的一大难题。“在1958年2月28日,矿上花了303元买了两辆‘国防牌’自行车,这也是黑旺铁矿志上记录的第一笔支出。”就此,两辆自行车成为矿工们的“腿”,频频往返于黑旺与其他地区之间。

“到了三月,矿上需要雷管炸药动工了,怎么弄?”张宗宏又讲起了筹建初期的另一大交通工具——小毛驴。“王凤贵同志就派工人傅加尧到黑旺村乡亲家里借了一头小毛驴,赶着驴去博山驮回了开矿需要的炸药和雷管。然后把这些东西放到了船头山上的山神庙里,当时还有民兵持枪看守。”靠着这头小毛驴,黑旺铁矿万事俱备,只欠“一声”东风。

“到了1958年的3月30日,一声‘惊雷’拉开了黑旺铁矿生产的开端。船头山特号迎头打出来的13条铁矿槽,槽槽见矿、槽槽出矿,第一批铁矿石就这样开出来了。”张宗宏说。

“作为山东省黑色冶金企业重点矿山之一,黑旺铁矿属于土法上马,当年投产,边勘探、边生产、边建设的典型。”张宗宏说,“就凭着‘人海战术’,1958年,黑旺铁矿实现了当年采出铁矿石三十五万吨的目标。国家投资仅22万元,实现产值424万元,利润145万元。”张宗宏竖起了大拇指。

讲起黑旺铁矿建设的故事,张宗宏十分感慨。

挖个土洞咱来住

开发和建设黑旺铁矿的喜讯如同春风吹遍了齐鲁大地。“那时,船头山上锤声叮当,人声鼎沸。船头山下,淄水河滩,人挑、肩扛,驴驮、车运,更是一派繁忙的劳动景象。”

“1958年年末,黑旺铁矿人数达18690人。”张宗宏对当时的工人总数熟稔于心,“你想想,将近两万名工人一下子涌进了黑旺地区。那时候,矿上连间草棚都没有。无论是住宿,还是饮食,都面临困难。没有住房、没食堂、没劳动工具怎么办?”

张宗宏曾采访过当年的老工人:“他们告诉我,‘劳动强度大并不可怕,最怵头(害怕)的是没地方睡觉’。许多人下工后,就是在路上找个背风的地方直接躺路边和衣而眠。”即便如此,但没人退缩,黑旺铁矿的工人们仍高唱着歌谣:“谁英雄,谁好汉,开发矿业比比看!”后来,“没有宿舍,工人们在土崖上挖洞栖身,戏称‘土洞楼房’;没有食堂,便在淄河滩砌土灶煮饭。”

“矿上的领导说,没房子咱就自己挖!工人们就用铁锹山上山下搭人字棚,沿蓼河从土湾村到黑旺村的土崖头上挖洞居住。”张宗宏坦言土洞冬暖夏凉,上下两层像小楼房。“大伙儿还编了歌谣:‘土洞好,土洞强,冬天暖和夏天凉。挖个土洞咱来住,上下两层似楼房’。”

日子过得很苦,但张宗宏透露,工人们也会苦中作乐,“‘随山餐伴山眠,完不成任务绝不下火线’,这也是他们当时流传的歌谣。这些歌谣也集中反映了当年的劳动强度和工人们的劳动精神。我了解了这些以后,确实很受感动。”

“当然,黑旺铁矿也很快为工人们盖好了宿舍,‘土洞楼房’变成了真的宿舍楼,三层职工宿舍楼,堪称当时区域标志建筑。”1961年9月,自两年前动工的职工休息室、托儿所、浴池、学校、食堂宿舍等部分福利设施竣工。“盖了厂房、盖了宿舍之后,职工的住宿问题、吃饭问题也迎刃而解”,工人们的待遇越来越好。

矿区三层职工宿舍楼,堪称当时区域标志建筑。

《黑旺铁矿志》记载,1959年到1966年,是黑旺铁矿发展壮大的8年。

特别是在1960年这一年。“1960年1月20日,铁矿原始的手工开矿彻底‘改变’了。”在张宗宏讲述中,正是这一天,黑旺铁矿变电站开始送电,机械设备陆续进矿。“黑旺铁矿工人们也放下了笨重的劳动工具,有了电铲、有了卷扬机、有了冲击钻,还有了汽车,从此结束了人工开采的历史。生产更是一步步走向正轨,机械化程度逐步提高。”

同样是这一年,黑旺铁矿也建起了矿办公楼。“全部建筑材料都是由机关干部工人用业余时间人挑肩扛搬运来的,最初是二层双面青砖墙,大橼头,起脊红瓦顶,非常气派。”张宗宏说。

最后一声炮响

“我是1971年到的黑旺铁矿,虽然去得比较晚,因为我主编了《黑旺铁矿志》和《淄博锚链志》,接触到了大量的档案资料,采访了许多1958年就参加工作的老工人。因此,了解了许多从黑旺铁矿建设到转产生产船用锚链的故事。”张宗宏说。

1971年,22岁的张宗宏在黑旺铁矿的第一份工作便是铁矿风机工,“主要工作就是手持风钻,在悬崖峭壁上打眼放炮。”

“我遇上了一个好师傅。”张宗宏感慨,“他叫郑修良,是矿上‘第一代风机工’,从1958年建矿起,便坚守在铁矿一线。”

老师傅郑修良手把手教张宗宏辨识岩层、计算装药量,讲解需要关注的安全问题,“因为我才去(矿上),才从学校出来(毕业)所以他不放心,从来不让我在壁坡上站着打眼。每次他都跟我说,‘你才来,不太了解底下的石头有没有松动’。还是你拉绳子,我下去干。”

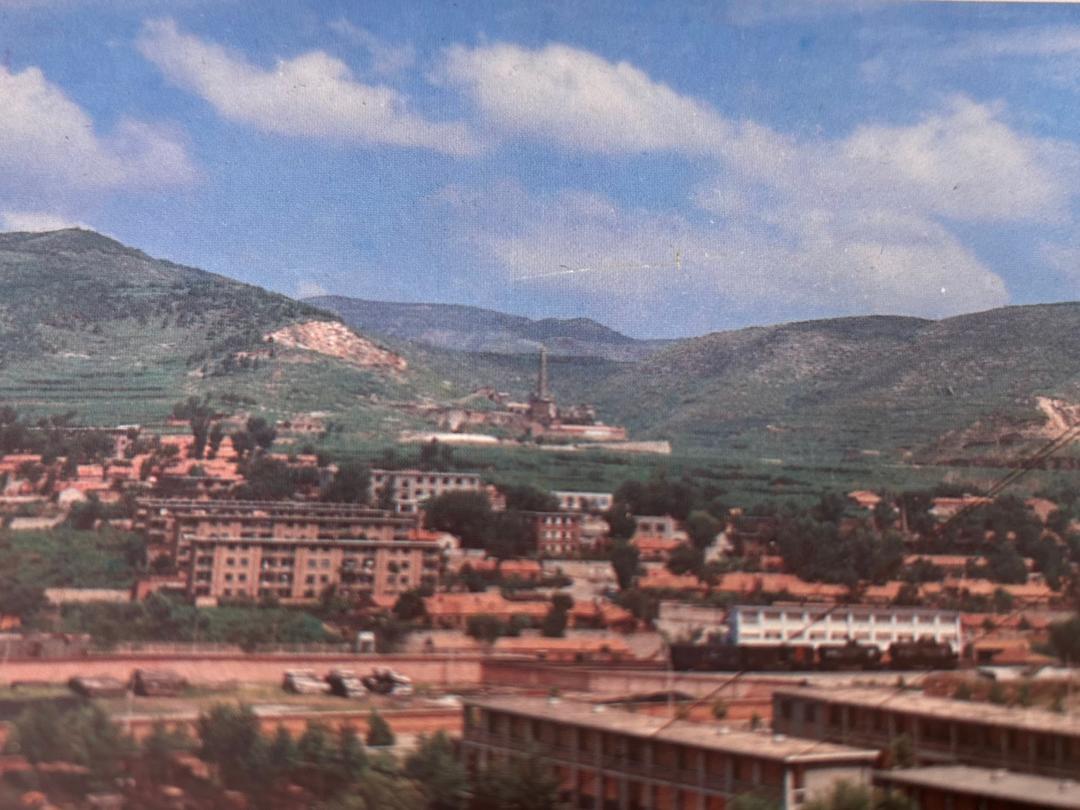

黑旺铁矿矿区老照片

“后来,我被调到了矿上办公室,虽然离开了建设一线,但黑旺铁矿精神让我一辈子受益匪浅。”回忆往昔,张宗宏讲述自己很少,讲述的大多是老一辈铁矿工人的奋战精神。

采访临近结束,张宗宏讲了一个让人印象深刻的小故事,“当年,那个去博山运来炸药的傅加尧老师傅,拉响了开发矿石的第一声手摇电笛,也拉开了黑旺铁矿开发建设的序幕,后来担任了矿调度室副主任。在他退休之后,他的儿子傅军接过了父辈的接力棒,成为矿上调度员,也就是他在2004年拉响了黑旺铁矿闭坑的电笛。”

2004年8月,随着最后一声电笛响起,这座奋战了46年的矿山完成历史使命,累计为国家提供铁矿石2300万吨。

回看46载,黑旺铁矿从两辆自行车、一头小毛驴到进口20辆T20汽车、32吨大型运输汽车,从一个土法上马、手工开采的矿山逐步建设成了一个机械化程度较高的年产七十万吨的露天铁矿山,张宗宏认为这是自力更生、艰苦奋斗、开发矿业的一个缩影,“也是新中国成立初期冶金原料开采的一个缩影。”

(大众新闻·鲁中晨报记者宋明君 通讯员袁波)

人物档案:

张宗宏,中共党员,1948年出生,淄博淄川人。1971年在黑旺铁矿参加工作,先后任风机工、办公室文书、宣传科长、政工科长。2003年退休。