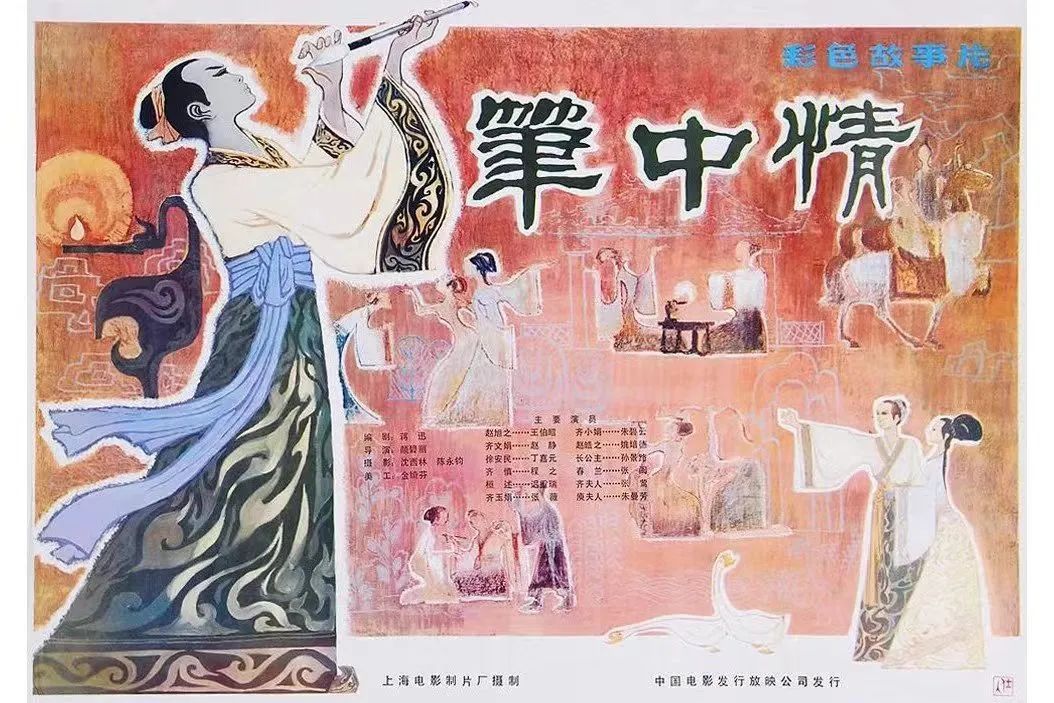

1982年,上海电影制片厂摄制的电影《笔中情》讲述了古代书法家赵旭之(原型大书法家王羲之)三度出游学习,饱览名山大川,遍读名家书帖,遍访名师贤达,勤学苦练,潜心揣摩,终得书法之真谛,登上书法艺术高峰的故事。时年74岁的李天马应书法家协会推荐,担任该片的特邀书法顾问。 文|惜珍

▲万航渡路三义坊 在万航渡路近新闸路口可见相连的三条新式里弄,弄口两侧的长形石柱上从南向北分别用红漆书写着繁体的“聨義坊”“三義坊”和“長義坊”。三条弄堂所在地原是私人花园,于20世纪30年代建造了三排三层现代风格的联排新式里弄住房,据说是由三位好友合伙建造,故名。三条弄堂结构相似,彼此相通,都为三层楼房。大铁门阻拦了尘嚣,弄内显得格外安静祥和,唯有那些烂漫开着的花花草草不安分地从围墙上方溢出,茂盛的枝叶挡住了路人偷窥的视线,为这几条普通的弄堂染上了几分神秘。 从中间的万航渡路223弄三义坊进入,可以步入相邻两侧的联义坊和长义坊。三条弄堂各自由6幢三层楼房屋组合而成,一个单元为一个门牌号码,建筑彼此毗连,前后门相对。弄内房屋为红瓦斜坡屋顶,南立面是黄色拉毛水泥墙面,北立面墙面是红色机砖砌成,墙面上方的装饰图案采用西式纹样,房屋的南半部底层有小花园,园墙上有小铁门。住宅出口在北立面,门上有飞檐外凸,楼上有晒台。三楼有略带弧形的配备铸铁雕花栏杆的嵌入式阳台。每家每户门前除了设置种满花草的长方形花坛,还摆放着大大小小的盆花。南面进门有个小院子,院子前的围墙不高,院内大树的葱茏枝叶也探头探脑地伸出墙外,使弄堂显得格外静谧清幽。小阳台上都种着花草,姹紫嫣红得好看,令我想起欧洲人家的窗台。 ▲联义坊 三义坊出过一位文化名人,他就是著名现代书法家李天马先生。他的旧居位于三义坊19号三楼,有室号为希逸斋。

▲李天马先生

李天马1908年出生于广东番禺一户书香人家,幼承家学,6岁随父学书法,启发了他对书法的浓厚兴趣。后就读于私塾,在先生指导下研习古文、书法、诗词,积累了丰厚的文化修养。1937年6月,中国农工银行在广州设立分行,由于李天马思维缜密,文采出众且写得一手好书法,故在众多应聘者中脱颖而出,而立之年的李天马成为首批职员。抗战爆发后,他随农工银行迁往战时陪都——重庆。彼时的重庆,因政府首脑、金融巨子和文艺大师等名流云集而成为全国政治、经济和文化中心。在渝期间,李天马加入了当时赫赫有名的“饮河诗社”,并结交了章士钊、沈尹默、俞平伯、朱自清、叶圣陶、潘伯鹰、郭绍虞、谢稚柳等诸多文艺大师,其诗情书艺也深受众人赏识。抗战胜利后,农工银行回迁广州,并于1946年11月2日在大马路185号复业,李天马担任银行襄理。他闲暇时依然醉心于书法,遍习二王、怀素、欧阳询等诸家。

▲三义坊19号李天马旧居

李天马45岁那年辞去银行公职,专门进行书法研究与书法教学。多年来,他以六朝碑志及唐碑为范本,后又从“二王”入手,遍习怀素、欧阳询、吴大瀓、黄牧甫等名家碑帖,数十年如一日,锲而不舍。他曾说:“一天的功夫一天的字,十年的功夫就是十年的字,有了扎实的基础,进一步深造就比较容易了。一个书法家如果没有高度的热情和辛勤的劳动,就无法使潜在才能表现在作品上。”李天马有个别名,叫“千里”,寓意自己想做一匹驰骋大江南北的千里马,天马行空,运筹帷幄。从年轻时起,他就热衷于游历名山大川,博览石林碑帖墨迹、摩崖书法等,请教书坛前辈。离开银行后,更是遍游华夏,遍访名碑。难能可贵的是他学书法并非一味闷头地写,而是在博览群书的基础上融会贯通,凡是和书法有关的史传、论述、技法、著录、考证、鉴别等书籍,他都找来仔细研读,以提高理论水平。他精擅小楷,兼工甲骨文、章草、大小草、行书、楷书等,诸种书体,均能挥洒自如。他对治印亦有深究,不论秦汉古玺还是明清流派多有涉猎,尤以两周金文入印为能事,古雅浑朴,别具一格。广博的学习和多方的借鉴使李天马的书法技艺不断精进,日臻成熟,名声日隆。终于形成了刚柔相济、温雅冲和、俊美秀逸、充满书卷气的独特风格。1960年,李天马受聘为广州市文史馆馆员,并担任广州美术学院国画系教授,专门教授书法。次年,在沈尹默大力推荐下,李天马被调往上海市文史馆任书法组组长。就这样,李天马来到上海,把自己的家安在了万航渡路三义坊。他刚到上海不久,上海科教电影制片厂摄制科教片找到沈尹默先生,请他拍摄一部讲授书法的专题影片:《怎样写好毛笔字》。由于当时沈尹默先生年事已高,多有不便,为了确保执笔示范的准确无误,沈尹默推荐了心中的最佳人选——李天马在片中出演书法老师,他自己则担任该片顾问。于是,李天马就成为新中国第一部书法主题科教电影的“男主角”。片中从多个角度系统、详尽地讲述了书法临习的方法,如书法临习的误区、书体与碑帖的临习顺序,毛笔字在日常生活中的重要性与作用等。该片于1964年公映后,反响十分强烈。

名声日隆的李天马受到书法爱好者追捧,崇拜他的粉丝越来越多,经常有人来他居住的三义坊寓所求教。为推广普及中国书法艺术,李天马开始居家授徒。他授徒时与学生约法三章:首先不收学费,不收礼品,不赴宴请;其次,先生赠物,学生要收;再次,每周学两次,风雨无阻,不得半途而废。在教学过程中,他悉心指导,倾囊相授,教学严谨,一时成为书坛佳话,门下弟子无数。李天马的书法教学是指引学生从临习经典入手,他循循善诱地教导学生说:“临摹古人碑帖,初学者往往只注意其外在的形,而忽略了书家情感意趣内在的神。这一点就需要初学者多去思考,多动脑筋,汲取前人书法艺术精华,而不应照着葫芦画个瓢,往死里写……学习书法,应首先学会用笔,笔到意到,举一反三,否则就会使人坠入五里雾中,不得要领。”当年三义坊希逸斋内高朋满座,李天马和他的学生们在此切磋书法,临窗挥毫,该是如何动人的场景。

▲《笔中情》

1982年,上海电影制片厂摄制的电影《笔中情》讲述了古代书法家赵旭之(原型大书法家王羲之)三度出游学习,饱览名山大川,遍读名家书帖,遍访名师贤达,勤学苦练,潜心揣摩,终得书法之真谛,登上书法艺术高峰的故事。该片以中国书法为中心,展开故事情节,时年74岁的李天马应书法家协会推荐,担任该片的特邀书法顾问,片中的书写场景都是在李天马指导下进行的,影片中的多幅书法作品也都出自其手。为使更多人了解书法、热爱书法、学习书法,李天马总结了自己多年习书经验,著有《楷书行书的技法》《张氏法帖辨伪》《余氏书录辨伪》《沈尹默论书诗墨迹》《李天马小楷选》等书法教育著作,这些书都是在三义坊19号楼上的书桌上写就的。尽管李天马名气日隆,但他为人处世却十分低调谦恭,他曾说:“我学了二十年的草书,可以说是笔不离手,但写到现在还不敢拿出去送人。”

李天马身在上海,却始终心系故乡。晚年时他携夫人专程返回广东番禺老家,在故乡留下大量墨宝。之后他又将自己收藏的名家书迹、珍贵画卷和善本书籍及辛亥革命元老孙中山、黄兴、胡汉民等人的遗墨与照片等宝贵文物悉数捐赠给番禺县图书馆。1990年,在其生命的尾声阶段,李天马积蓄毕生功力,挥就大草《李白庐山谣》五尺中堂巨幅及《左太冲咏史》章草四尺条幅,寄赠给番禺县图书馆,表达了漂泊一生的游子对自己家乡的拳拳深情。人们没有忘记三义坊里的这位书法名家,2018年11月2日至9日,上海市文史馆举办了《翰墨传薪——纪念李天马先生诞辰110周年师生书法展》。

2007年12月,万航渡路新闸路拓宽延长工程启动,不得已将三义坊沿万航渡路的三条弄堂前排各拆掉了几幢,好在弄口门头皆是万航渡路拓宽后按“修旧如旧”原则仿造的,所以面朝万航渡路的三条弄堂的门头样式大致未变,依旧保留着昔日神韵,三义坊弄口“李天马旧居”的铭牌使历史悠久的弄堂增添了几多文化气质。

作者介绍

惜珍

本名朱惜珍。上海作家,中国作家协会会员。著有《永不飘散的风情》《花园洋房的下午茶》《梧桐深处的别恋》《在上海寻找上海》《走进草根艺人》《永不拓宽的上海马路》《上海:精神行走》等城市文化专著。《永不拓宽的上海马路》电子书被美国斯坦福大学和埃默里大学图书馆引进。

编者按:

本栏目来源于1994年2月8日创刊的《静安报》副刊《百乐门》。在微信平台,“百乐门”将以全新形式向读者展示。每周定期推送,换个角度阅读静安。投稿可发至:jinganbao2016@126.com。