引言

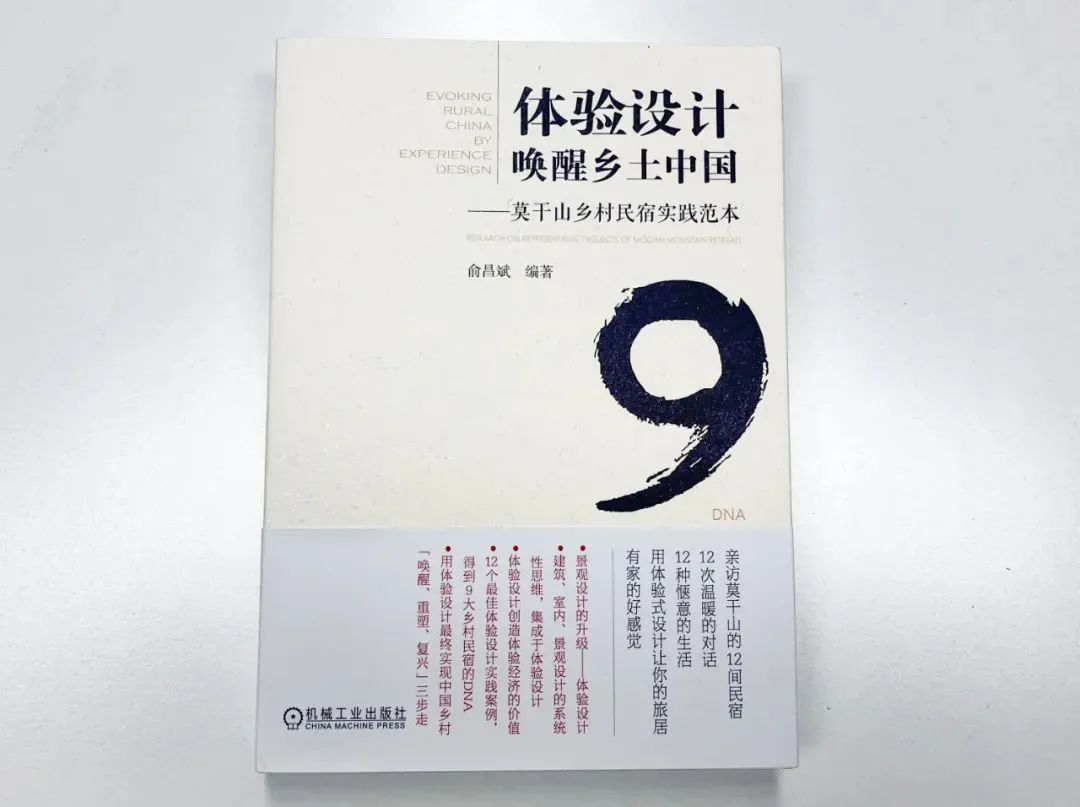

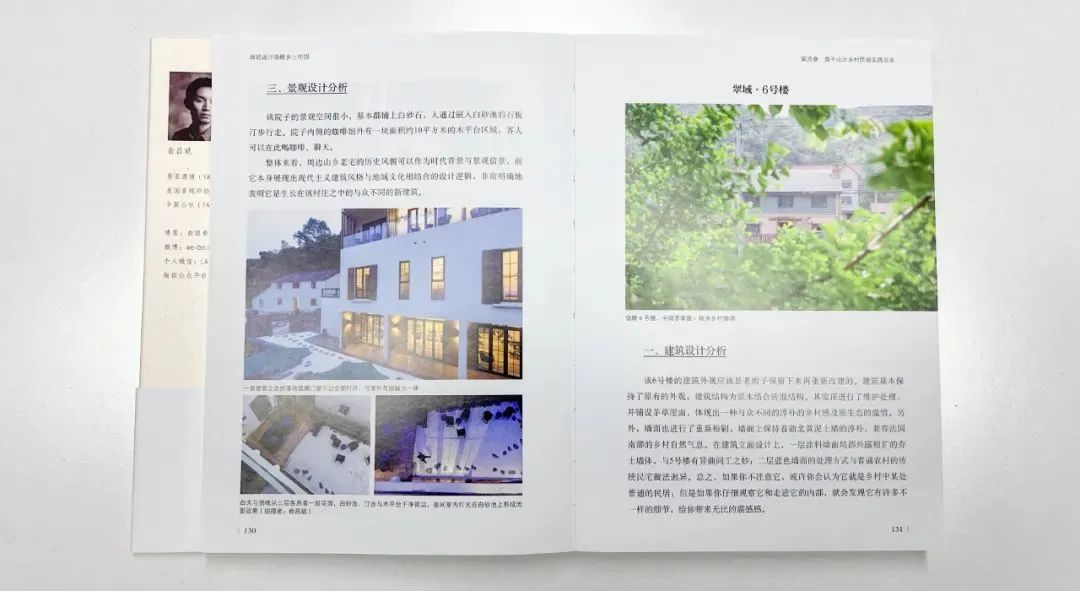

2016年,我出版了《体验设计唤醒乡土中国——莫干山乡村民宿实践范本》(以下简称《莫干山民宿》)一书。该书不仅是介绍莫干山12个民宿案例,更是寻找到9种民宿的开发模式,并通过“唤醒、重塑、复兴”三步走最终使乡村复兴。我在《莫干山民宿》一书中提出“乡村民宿就好像一台台嵌入中国乡村的计算机终端,只有通过它们才能让乡村与城市真正地互联起来,才能给乡村带来活力”。

时间一晃就到了2020年,我觉得该书只着重讨论了“唤醒”这一步骤,对“重塑、复兴”这两个阶段并没有重点阐述。当前中国要振兴的乡村生活不能是只为城市小众人群服务且脱离乡村经济运行并与乡村老百姓无关的生活。乡村振兴不应该仅以视觉美感作为衡量标准,而应该是以功能实用、价格低廉及可持续发展为主要的评价原则。

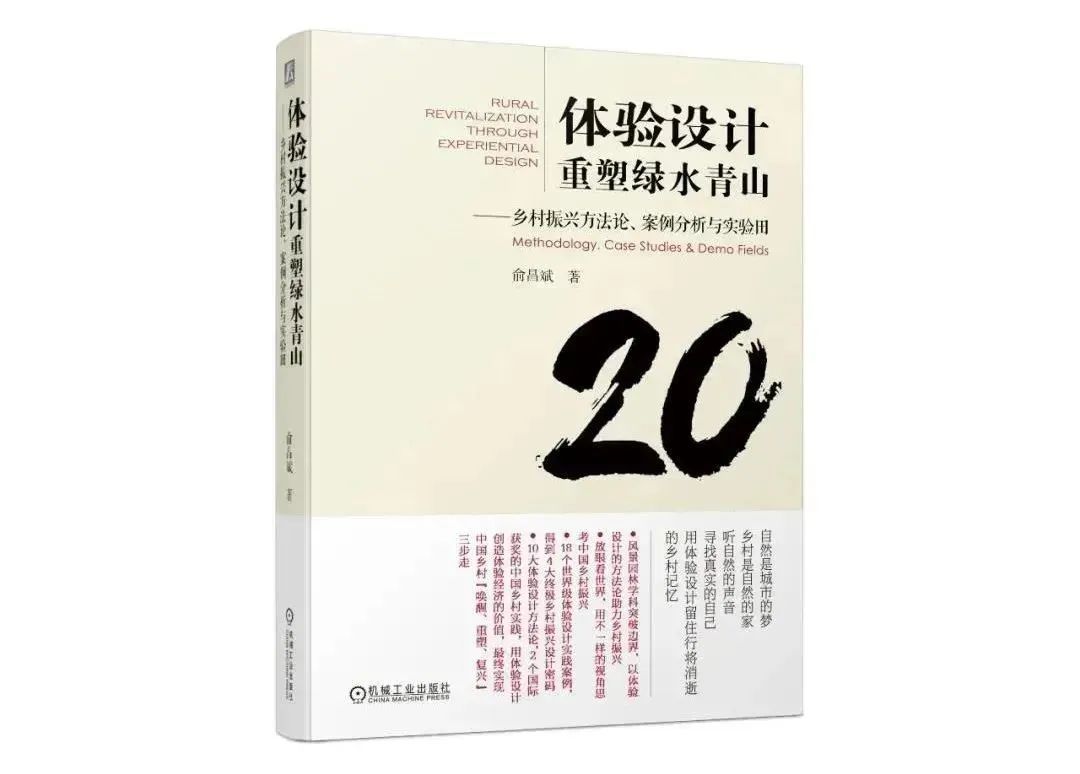

由此,在2021年我出版了《体验设计重塑绿水青山——乡村振兴方法论、案例分析与实验田》(以下简称《方法论》)一书。该书把对乡村的体验分为自然景观体验、历史文化体验、产业体验及生活场景体验等四种类型,研究了我亲自去考察的28个国际乡村小镇案例。

当下时间一晃就到了2025年,距离我出版乡村振兴《方法论》一书已经4年过去了。当我参与沪派江南的策展之时,我发现上海的乡村存在着上述如此重要的国际范式和价值。上海的“沪派江南”乡村实践展不仅是城乡融合发展模式的创新试验,更是超大城市对乡村振兴的先锋探索。

1

超大城市语境下

的实验性与示范性

上海的乡村实践以“都市基因与江南肌理共振”为核心逻辑,形成了区别于其他省份的三大优势。

首先,其空间重构实验突破了传统乡村规划的边界。这次乡村实践将全球顶尖设计力量引入上海乡下的田间地头,如美国AECOM团队为金山枫泾新元单元、德国GMP建筑团队为宝山月罗月狮单元、美国SWA景观团队为嘉定外冈葛隆单元、澳洲Hassell景观团队为青浦金泽西岑单元、WWF世界自然基金会团队为崇明中兴富圩单元等做设计。

这些国际化的设计团队以“历史DNA+未来算法”的融合模式进行思考,如金山新元单元设计湿地链渠时,既保留明清时期棋盘状水系的历史肌理,又植入数字游民社区等未来场景。

其次,城乡要素的双向流动机制具有不可复制性。以宝山月罗月狮单元为例,距上海市中心约22公里,为上海近郊地区,横跨月浦、罗店两镇。其以田园主题公园为统领,规划“隐于市井的疗愈田园”,以乡村顺天应时的生活时序,打造一日十二时,一年十二景。总之,这是一种“城市智力下沉+乡村空间反哺”的闭环,依托上海作为国际金融中心的资源集聚优势,形成乡村产业与城市供应链联动的生态,其资本运作效率和市场响应速度远超普通省份。

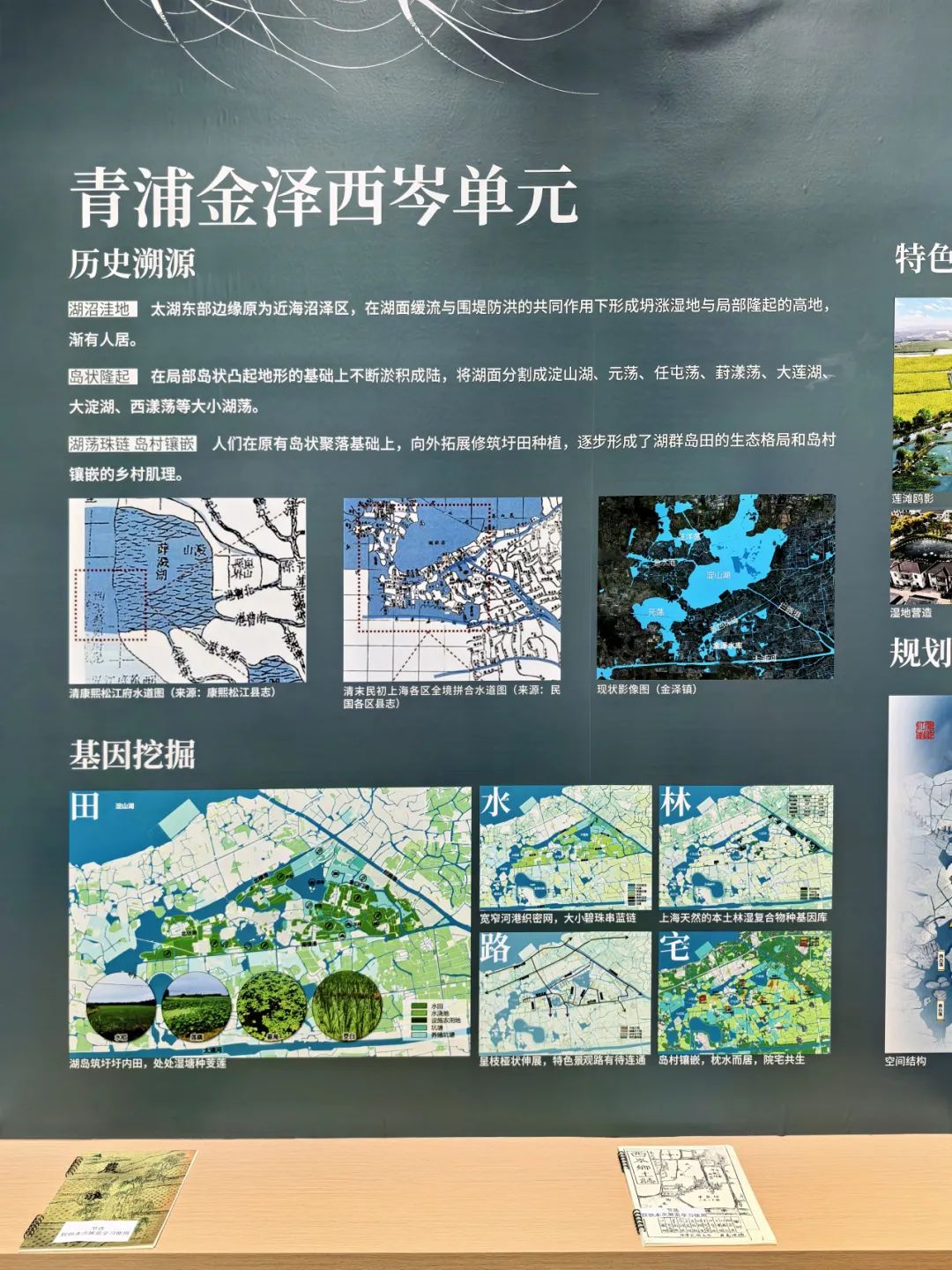

第三,更重要的是精细化治理体系为乡村实验提供制度保障。青浦金泽西岑单元通过“生态环境公益损害赔偿专项基金”量化生态修复成本,并在长三角一体化政策框架下探索湿地保护与科技产业联动的补偿机制。华为研发基地的入驻推动生态治理与数字经济融合,为未来排污权交易、碳汇市场化提供实践场景。这种将乡村生态资源纳入城市生产要素循环的机制创新,在长三角地区具有示范意义。

2

水系拓扑学

构建的唯美风貌

依水分型——乡村风貌基因

水是上海地区地形地貌演变、人居空间构建、人文社会发展的时间和空间主线,水地人的长期作用形成了上海乡村地区独特的风貌特征。

纵贯上海南北的贝壳沙堤“冈身”是上海市域地理环境的重要分界线。冈身以西为“低乡”湖沼平原,与海水隔绝的太湖洼地拥有港、塘、泾、浜、湾等多种水文形态;冈身以东为“高乡”滨海平原,沿海地区盐业发达,发展出人工干预下的灶港平直水网;长江以北的崇明、长兴、横沙由长江口淤积成为沙岛,大规模的农场开垦历史,促成了平直整齐的水网。

丰富的地形地貌影响着人工耕作和农业生产的方式类型,由此形成“圩田、盐田、方田、鳞田、条田”等多样的耕作模式和农田肌理,体现着“天人合一、人水共融”的伟大农耕智慧。

长期的人地互动造就了千姿百态的村庄聚落形态。从西部湖沼荡田的团状岛村,到北冈身两侧曲水泾浜的团状村池,再到东部滨海和沙岛推展而成的条状聚落,以及上海南部地区常年受到海潮涨退影响而形成的小而散点分布的村庄聚落。

上海以“水的形态学”重构乡村空间叙事

——六域八脉十二意象

以上海郊野乡村的“滩水林田湖草荡”蓝绿空间为基底,追溯乡村空间历史脉络和自然地理演变规律,突出水乡、水网、水域,构建“六域八脉十二意象”的上海乡村风貌空间结构。具体如下:

“六域”:主要是指以水乡肌理及周边乡土要素构成的空间地域。分别为“青西的湖沼荡田、佘山的九峰三泖、嘉北的曲水泾浜、崇明的河口沙岛、浦东沿海的滨海港塘和金山浦南的泾河低地”六个域片。

“八脉”:”主要是指以大型水系为主的骨干脉络。包括长江、黄浦江、苏州河(吴淞江)、金汇港、大治河、蕴藻浜、浦东运河和油墩港等八条骨干水系。

“十二意象”:在六类域片的基础上,根据典型空间形态,进一步提炼识别细分出十二种乡村风貌肌理,具体为“珠链水乡、纵横纤网、蜿蜒星络、鱼脊沙岛、乡野螺纹、横波盐田、涟漪年轮、沙滧羽扇、纵塘川流、泾河疏枝、棋盘圩田和峰泖山林”。

为强化蓝绿空间肌理的延续性和地域性特征,凸显村落集聚的关联性,划定148个乡村风貌单元,更好地承接和传导风貌分区的典型空间基因和保护要求,指导196个风貌特色村的乡村规划、建筑设计和景观提升。当前首批选择具有代表性、典型性、实施性的15个风貌单元,集中开展示范样板的营造。

3

共创的价值观

“沪派江南”作为上海乡村实践的核心框架,其“共创的价值观”不仅体现在空间规划与物质形态的保护,更贯穿于文化传承、社区参与和产业融合的全过程。这一价值观的核心在于打破传统单向保护模式,构建政府、专家、村民、社会力量等多方主体协同的共治生态,具体表现为以下五个维度:

1、空间肌理的协同修复

沪派江南通过“三师联创”机制(规划师、建筑师及景观师) ,将专业力量与在地需求深度融合:

自然基底修复

崇明中兴富圩单元:在北部六村21.9平方公里的范围内探索世界自然遗产相邻地鸟类友好乡村的发展模式,创造“富圩鸟集、滧港生境、引河水岸、北兴集市、文化图鉴与现代农业”的共生六境。其首发区域以富圩村北部2平方公里为主,包括鱼脊风貌展示项目及与东滩保护区相连的生态链接项目。

历史肌理活化

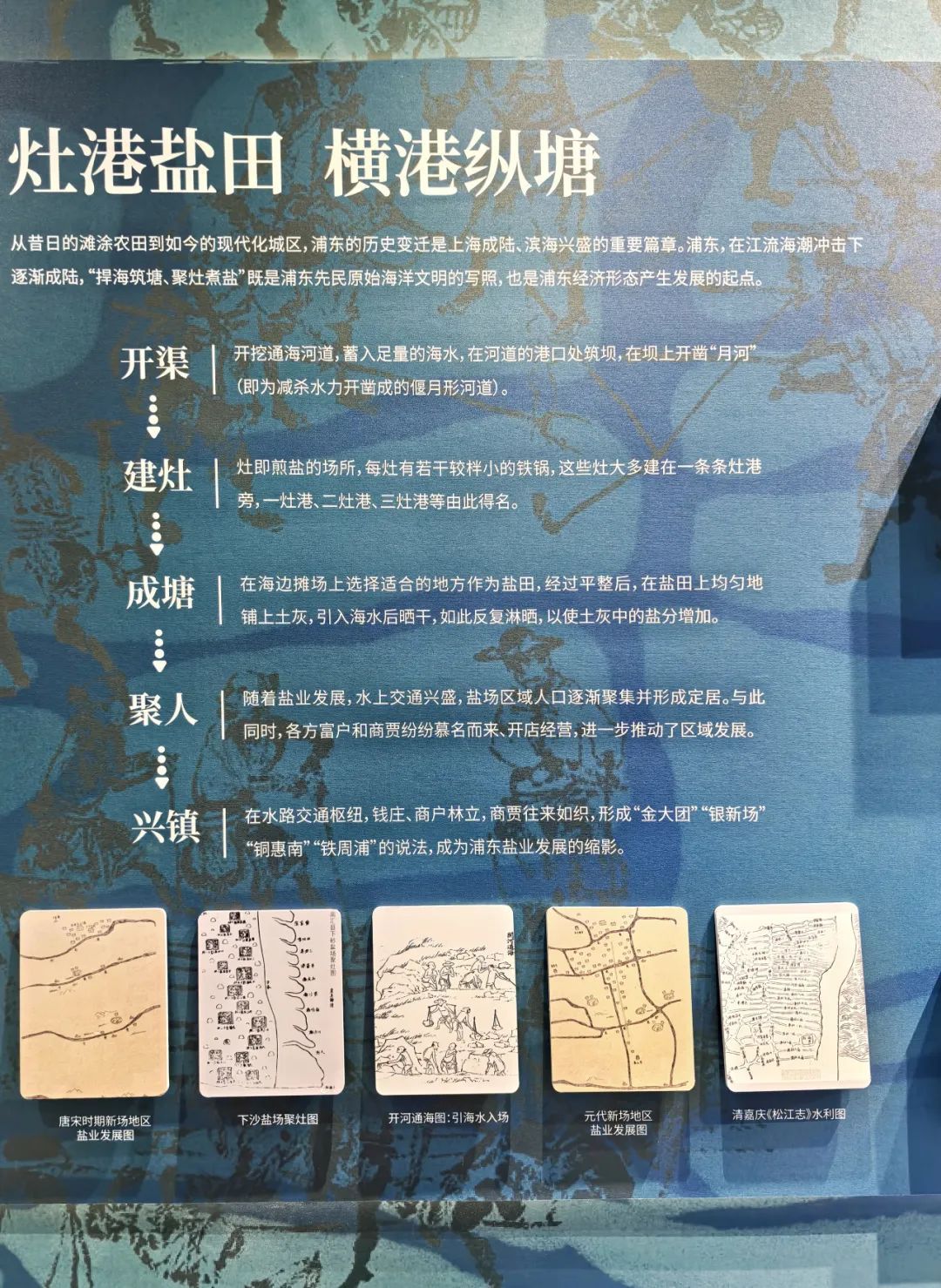

浦东川沙纯新单元:“捍海筑塘、聚灶煮盐”是浦东先民海洋生活的内容:通过开渠(开挖通海河道)、建灶(灶即煮盐的场所,这些灶大多建在一条条灶港旁,一灶港、二灶港、三灶港等由此得名)、成塘(在海边摊场上选择适合的地方作为盐田)、聚人及兴镇,最终形成“金大团”“银新场”“铜惠南”“铁周浦”的说法,成为浦东盐业发展的缩影。

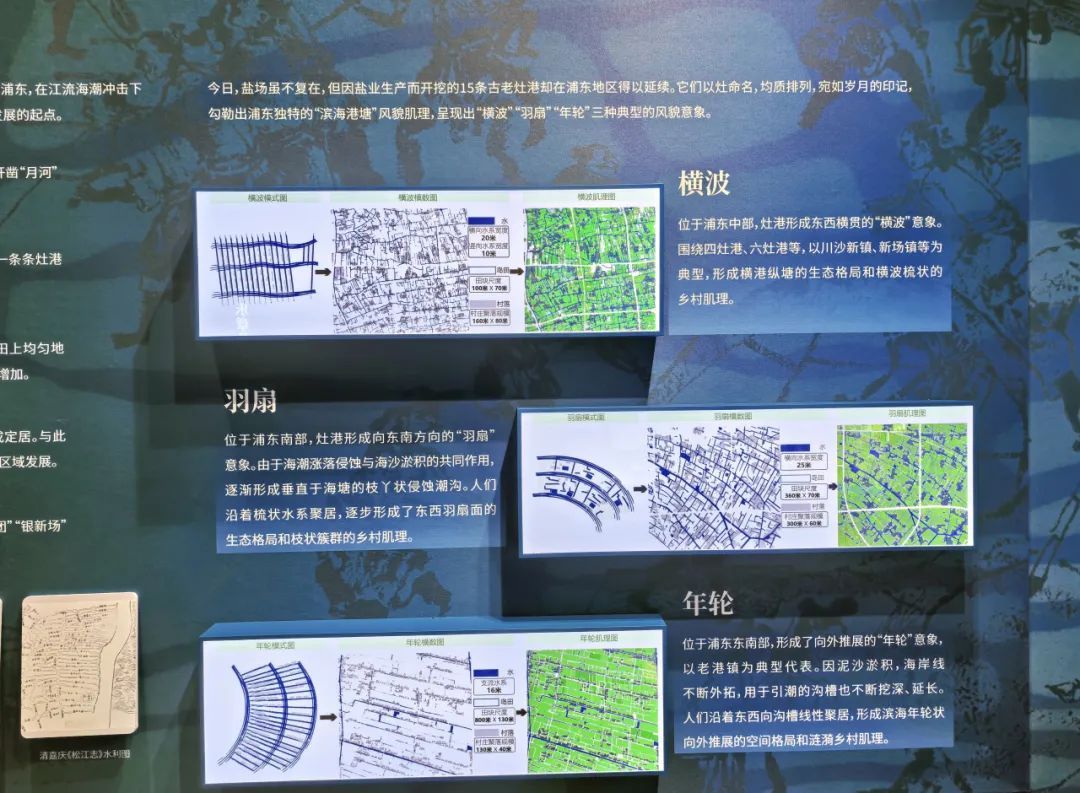

今日,盐场已不复存在,但因盐业生产而开挖的15条古老灶港却在浦东得以延续,勾勒出独特的“滨海港塘”风貌肌理。如浦东的中部围绕四灶港、六灶港等,以川沙新镇、新场镇等为典型,形成横港纵塘的生态格局和横波梳状的乡村肌理;又如浦东的南部由于海潮涨落侵蚀与海沙淤积的共同作用,逐渐形成垂直于海塘的枝丫状侵蚀潮沟。人们沿着梳状水系聚居,逐步形成了东西羽扇面的生态格局和枝状簇群的乡村肌理;再如浦东的东南部以老港镇为典型代表,因泥沙淤积及海岸线不断外拓,用于引潮的沟槽也不断挖深、延长。人们沿着东西向沟槽线性聚居,形成滨海年轮状向外推展的空间格局和乡村肌理。

当下,纯新单元的首发区域为七灶港沿岸及周边区域,总面积1.4平方公里。未来以“横波寻迹,绿织乡野”为理念,通过慢行游线、水镜花林、水乡花廊等多个项目建设,将首发区域打造成沪派江南的浦东样本。

青浦白鹤曙光单元青龙镇遗址:宋代青龙镇是上海地区最早设立的市镇。正德《松江府志》曾记载云:“青龙镇在青龙江上,天宝五年置。”唐宋时期,随着中国经济中心的南移,青龙镇因占据了“控江而淮浙辐辏,连海而闽楚交通”的地理优势,成为海上贸易商贩的聚集之地,被称为“东南巨镇”。到了南宋初年,青龙镇进一步繁荣,市镇规模增大,诗人梅尧臣曾记载该镇有“三亭、七塔、十三寺、二十二桥、三十六坊”,镇上有镇学,有酒坊,茶、盐、酒等的税场。人口杂处,百货交集,所谓“市廛杂夷夏之人,宝货当东南之物”。时人誉为“富商巨贾、豪宗又姓之所会也,人称小杭州。”

青龙塔正名“隆福寺塔”,被认为是上海地区最古老的塔。该塔最初建于唐代长庆年间(821-824),后在北宋庆历年间(1041-1048)重建,清代顺治年间(1644-1661)又修缮。经考古论证,现存青龙塔形制为宋塔。塔为楼阁式砖木结构,呈八角形平面,共有7层,塔身高约30米。

因此,有老话说:“先有青龙港,后有上海滩”。

总之,这些自然肌理及历史肌理的活化修复并非简单的“复原”,而是通过科学规划与在地智慧的对话,让自然基因与人文脉络共生。

2、文化记忆的共享传承

共创的价值观强调文化资源的活态转化,而非静态保存;这种传承模式打破“专家主导”的单一话语,让村民成为文化叙事的主体 。

非遗创新与社区共营

闵行浦江正义单元:2008年5月,“套板葫芦制作技艺”被列入闵行区第二批非物质文化遗产代表性项目名录,浦江镇文体中心被列为其保护单位。

从历史上来看,明清两代“范制葫芦”极受皇室喜爱,称为“匏器”。清代晚期,许多文人雅士也喜爱把玩。虽说葫芦种植不难,但要“半人工半天然”成为艺术品则很难,其成品十分有限,素有“千模难出一精品”之说。

在江南地区更为罕见,历史上仅在上海县陈行地区(今属闵行区浦锦街道)有过流传。浦江镇陈行老街上的玉涵堂,是上海城隍神秦裕伯的后人世代聚居的地方。当前,玉涵堂还留存着一小片建筑中的一处天井,便为“套板葫芦”昔日的种植地。根据陈行的镇志记载,清朝同治年间,秦裕伯后裔秦始道、秦再增曾尝试种植"套板葫芦”并取得了成功,此后数十年间玉涵堂的葫芦一度成为陈行名产。

当下,“套板葫芦”项目尝试恢复发展。浦江镇汇东村在2023年将其列为一项新产业。现已盘活3亩零星土地资源,打造葫芦种植,并带动200多户村民在自家庭院种植了葫芦,并规划建立葫芦艺术展览馆,开发葫芦特色美食,打造葫芦美食节、七彩葫芦研学线路、葫芦灯艺术节等活动。

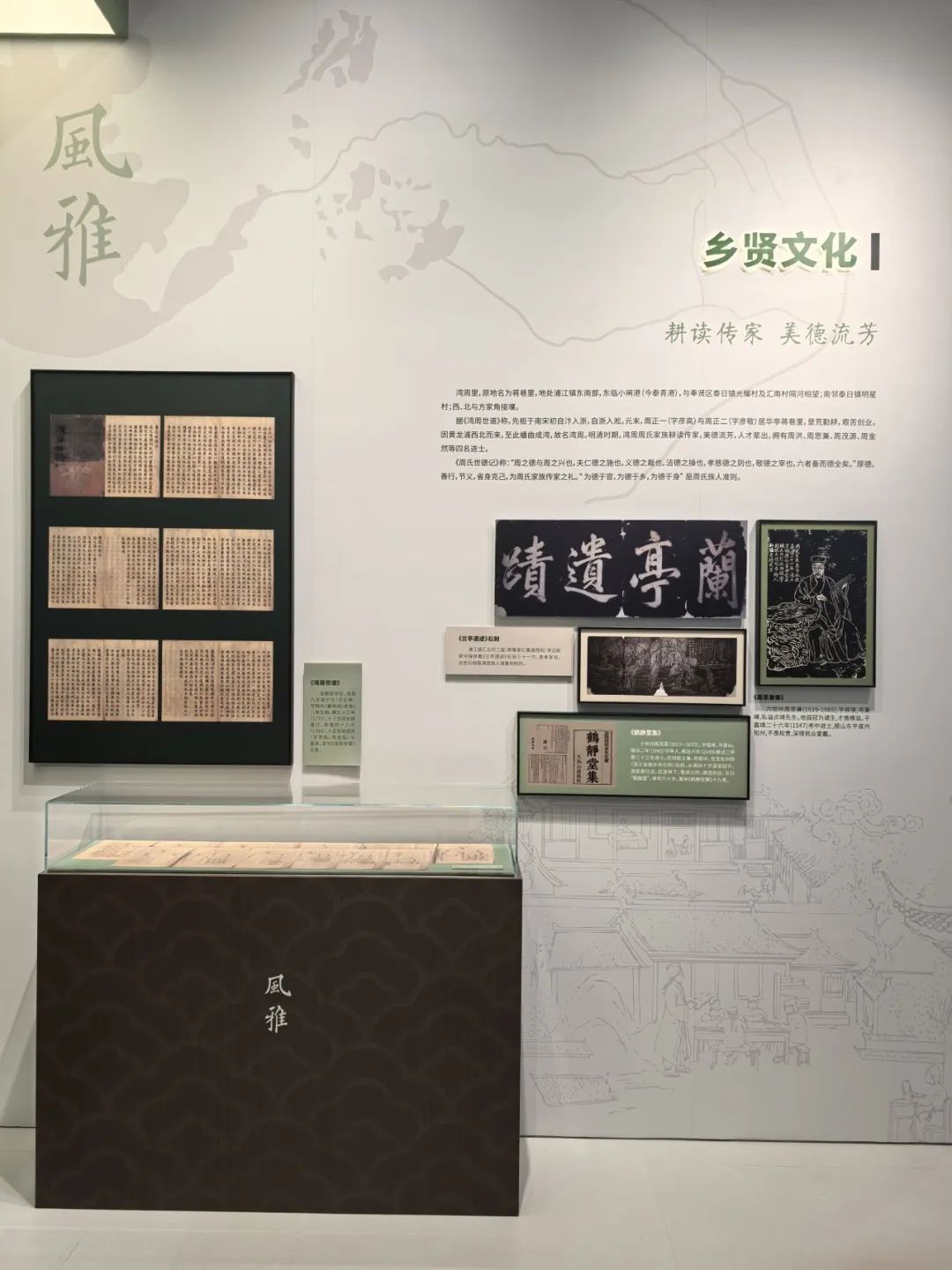

历史叙事的多维表达

闵行浦江正义单元:其乡贤文化以“耕读传家、美德流芳“为核心。 浦江镇东南部的湾周里,据《湾周世谱》称其先祖于南宋初自汴京入浙,自浙入淞。元末,周正一(字彦高)与周正二(字彦敬)居于此地,垦荒勤耕,艰苦创业。明清时期,湾周周氏家族耕读传家,人才辈出,拥有四名进士。《周氏世德记》称:“周之德与周之兴也,夫仁德之施也,义德之裁也,洁德之操也,孝慈德之则也,敬德之宰也,六者备而德全矣。”“为德于官,为德于乡,为德于身”是周氏族人的准则。

松江天马山单元:松江作为“上海之根”,文脉悠长,遗迹众多,有“文博之府”的美誉,是一座大型“城市露天博物馆”。方塔、云间第一桥、云间第一楼、醉白池等古塔、古桥、名楼、名园等灿若星辰。府城、仓城等历史文化风貌区,承载一城春秋繁华,赓续江南千载风雅。

书画风雅——松江是书香之域、书画之城、戏剧之乡、影视之都,历史上“诗窠棋囤字仓场”的浓厚文化艺术氛围,创造了松江“篇章涌雾,翰墨屯云”的文脉胜景和代代传承的风雅盛况,如陆机、陆云、杨维桢、董其昌、陈子龙、夏完淳、俞栗庐、程十发等文化巨匠、名贤邦彦和“云间诗派、云间词派、松江画派、云间书派、松江琴派”等影响深远的文化群体及文艺流派。

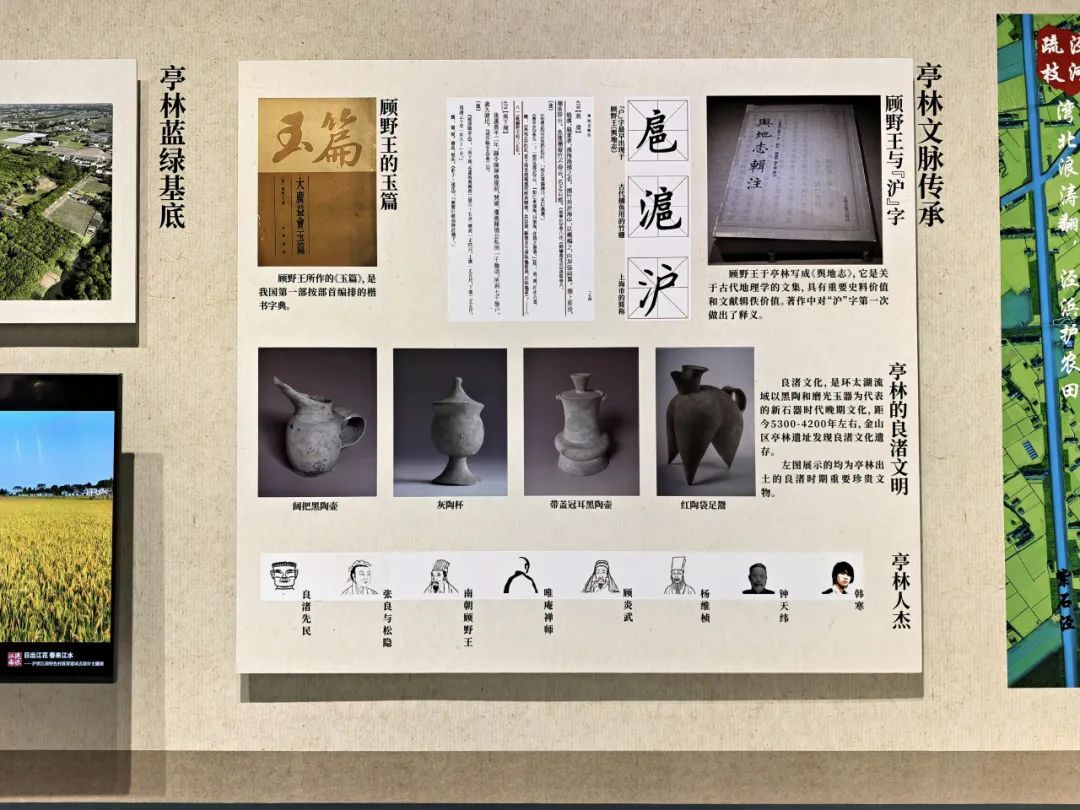

金山亭林松隐单元:以“亭林雅集”为意象。该单元蕴含疏枝型风貌特色,以“古塘河泾塑骨架”“花满叶绿展疏枝”“八景赋能焕新颜”“踏歌乡野吟游径”分层呈现。其首发区域范围面积约3.48平方公里。区域内水系丰富,古塘较多,较好地突显出松隐片区“泾河低地,疏枝风貌”的蓝绿基底。首发区域将亭林新八景中的四景变为现实,包含:雅韵古坊——后岗老街提升、林水踏歌——林水复合湿地、渔樵闲梦——林立方湿意空间、秋溪晚归——郊野道。

顾野王与“沪”字——南朝梁陈间的顾野王于亭林写成《舆地志》,它是关于古代地理学的文集,具有重要的史料价值和文献价值。该著作中第一次对“沪”字做出了释义。“沪”字源于繁体字“滬”,右边的“扈”字之地就在亭林。

3、产业生态的跨界融合

产业共创体现在“传统业态升级”与“新兴要素引入”的双向互动,产业共创的核心在于激活乡村的内生动力,而非依赖外部资本的单向输入。

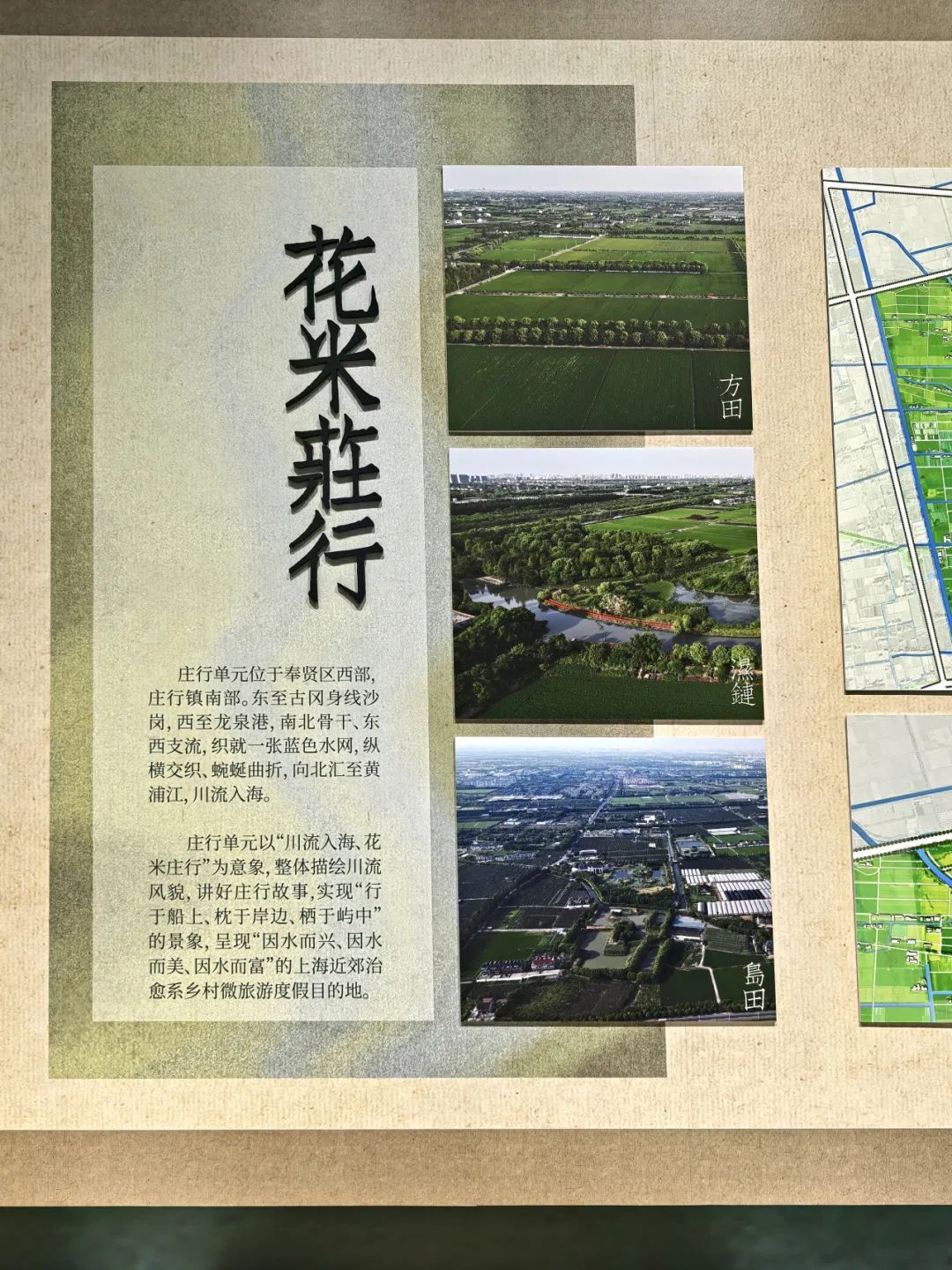

农业与文旅的耦合

奉贤庄行潘垫单元:位于该区西部庄行镇南部。东至古冈身线沙岗,西至龙泉港,南北骨干、东西支流,织就一张蓝色水网,纵横交织、蜿蜒曲折,向北汇至黄浦江,川流入海。该单元以“川流入海、花米庄行”为意象,整体描绘川流风貌,实现“行于船上、枕于岸边、栖于屿中”的景象,打造“杏泾再望”“花里水乡”等7大场景,呈现“因水而兴、因水而美、因水而富”的上海近郊治愈系乡村微旅游度假目的地。

浦东大团赵桥单元:以“沪派桃花扇——羽扇金团,乐隐桃源”为意象。围绕“桃”文化、产业做文章,塑造了IP形象“桃小桃”,以水为链、以桃为媒,规划了研学主题、乡居主题、生态主题等文旅产业,展现桃花源般的自然和乡土之美。

青浦白鹤曙光单元:该单元的启动区为曙光村为核心的“风雅汇”3.3平方公里区域,规划通过三年刻画形成宋式风雅文化IP。2025年主要沿曙光路沿线1平方公里进行理水、整田、营湿、筑路、抚林,以曙光村村口为起点,自东向西形成空间序列和生活场景,体验“耕、读、赏、游、思”的宋人雅事。

宝山月罗月狮单元:该区各乡镇的企业积极参与本次展览,特意于周末时间在展馆B1层靠近地铁出入口处进行摆摊“风物市集”,吸引大量市民围观拍照,既介绍了宝山区的风物特产,又让民众对乡村生活产生了美好的向往。

4、治理模式的公众参与

——将村民从被动接受者

转变为决策参与者

规划设计的互动机制:在各乡镇单元中,村民通过“田野观察”“文化沙龙”等渠道提出需求,设计师据此调整公共空间布局,确保方案契合实际的生活场景 。

运维管理的共治平台:在各乡镇单元中规划成立“原住民合作社”,将70%旅游收益用于社区修缮,并建立“村民-学者-设计师”三方审核委员会,每季度评估项目文化适配性,防止过度商业化 。

这种治理模式赋予村民知情权、参与权、监督权,确保项目的可持续发展 。

5、数字技术的赋能共创

——将数字化作为城乡要素流动的桥梁

虚实融合的场景构建:在各乡镇单元中试点开发“数字孪生”技术,实时监测古建筑、桥梁等荷载与环境数据,游客可通过AR等虚拟技术复原历史场景。

数据驱动的精准服务:在各乡镇单元中规划构建游客行为数据库,分析偏好后推送定制路线(如“非遗探秘线”“自然摄影线”等),并通过数字徽章系统奖励深度体验者。

数字游民与乡村共生:在各乡镇单元中引入数字游民社区,村民提供闲置房屋与在地资源,数字游民则贡献新媒体设计、产品研发等技能,如开发观鸟地图、民宿餐饮系统等,形成“新老村民共居共创”模式 。

应该说,数字化并非取代传统,而是通过技术赋能增强文化感知与治理效能。

总体而言,沪派江南的“共创”本质是一场关于乡村价值重构的社会实验:

空间维度:从“修复肌理”到“生活场景的再开发”;

文化维度:从“静态保护”到“动态传承与创新”;

经济维度:从“输血式扶持”到“造血式共生”;

治理维度:从“政府主导”到“多元主体共治”。

这一模式为上海这座超大型城市的乡村振兴提供了可复制的样本——既要留住“冈身遗韵”的乡土基因,又要创造“未来上海乡村之国际范式”的共生生态 。

4

我十年乡村实践的感悟

一、风景园林学科对乡村振兴的贡献

我1994-1999就读于同济大学城乡规划系风景园林专业本科,至今已工作26年。这么多年我一直在思索一个问题:风景园林学科如何从自身独特的角度介入乡村振兴,如何为乡村创造出新的可持续发展的模式?

我认为风景园林专业的优势在于:

它是从自然和生命的角度,从以人为本的角度,从乡村和城市相融共生的角度,甚至从植物学、农业学的角度来看待乡村振兴的问题。而这些看问题的角度正好切中当前中国乡村振兴的核心要点,有可能找到一整套务实而有效的乡村振兴的工作体系。

二、从乡聚公社到学习型乡村

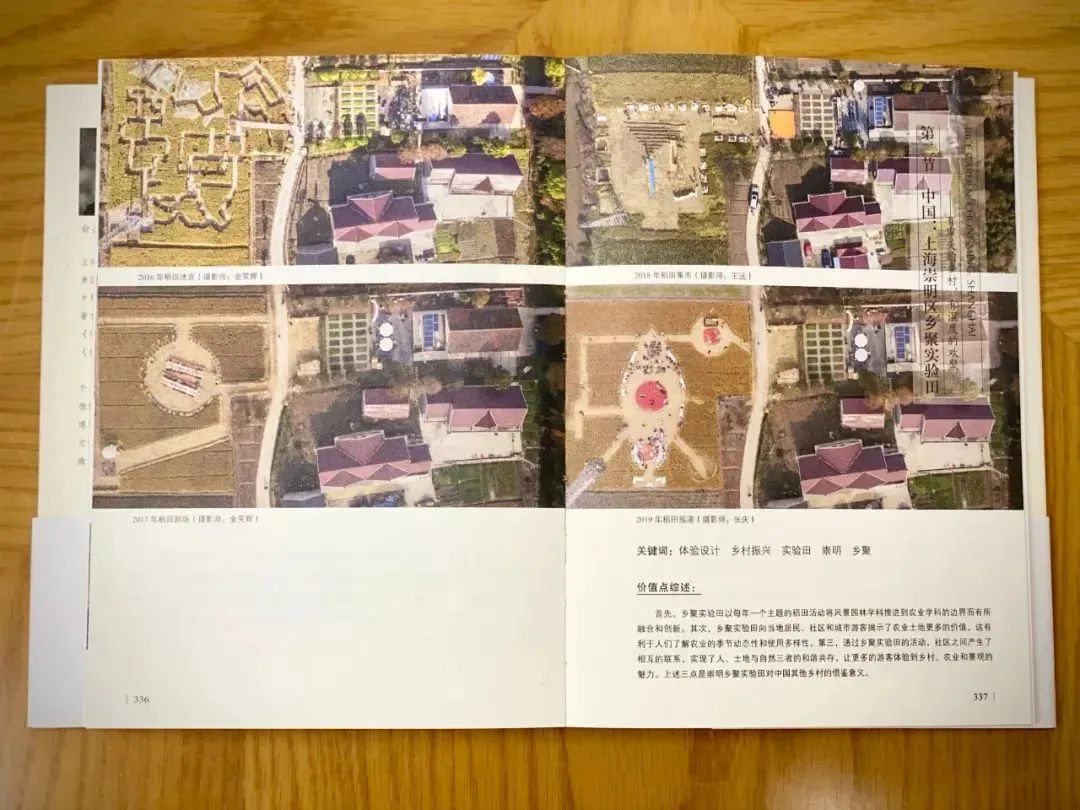

乡聚公社及实验田:2016年,陈远和我决定创办乡聚公社,从风景园林设计、建筑设计、大众参与和自然教育等方面展开实验。崇明“乡聚实验田”为我们探寻这个问题打开了一扇门,帮助我们重新定义在当今时代背景下“人与土地”的关联性。我们认为,崇明乡聚公社及实验田的实践就是要把乡村最普通的农田和农舍变成城市人真实的乡村生活体验。乡聚公社的理念是:“有审美的乡村,有温度的欢聚。”

延续十年的乡村在地研究:我们想创造一种普遍存在于中国乡村的可复制推广的模式,进行乡村循环体系的切片研究,这是乡聚公社及实验田已经实践近十年并将长期实践下去的意义所在。根植于真正的乡村,以农业为产业的一群人和一片土地,通过体验设计提升他们的价值。

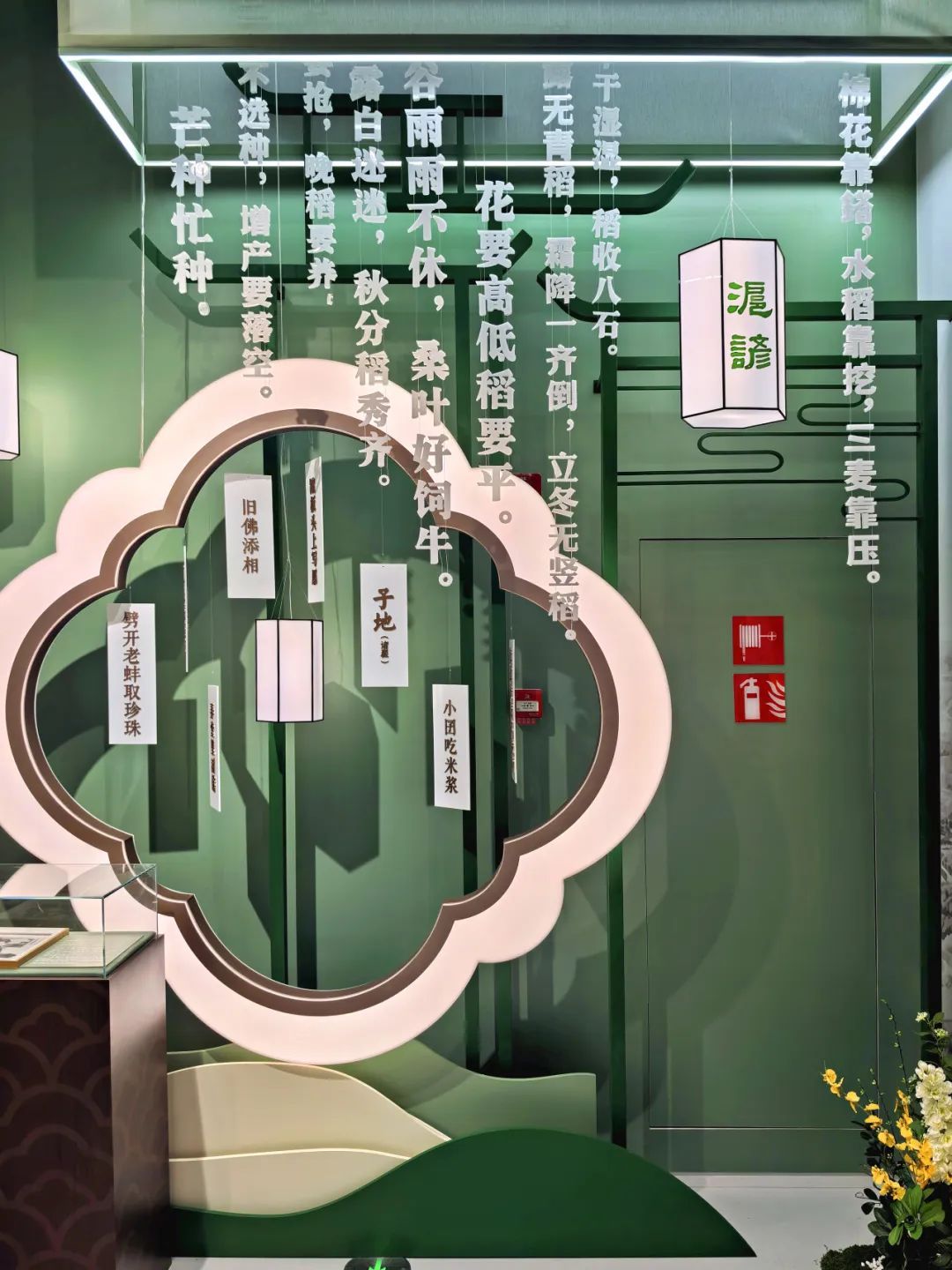

中国传统农耕文化的抢救性保护:我们整理和总结乡村的传统文化与农业资源(生产要素),用现代的语言重新塑造出来。如把乡村的农事活动与中国传统的二十四节气相结合,这是乡村的优势所在。如按每年二十四节气来循环的话,就不仅是一次活动,而是一系列持续性的活动。

自下而上的乡土模式:城市是以人的聚集作为主要的发展方向,而乡村则是将土地与自然的力量放在第一位的。另外,也要重点考虑低成本、在地性地运用乡土材料,而不是大量使用城市运输或工厂加工的工业化材料。

给乡村民众一个学习的工具:我希望创造的乡村模式是在一个普通的乡村之中(指普遍存在中国各地的乡村环境)进行普通的传统建筑改造,根据各个乡村、各个家庭的经济状况不用投入大量的资金就能成为他们可以赚钱的起始点,真正提升乡村民众的生活水平和收入状况。我的出发点是给中国乡村民众一个创新的工具,让他们可以学习并灵活使用。我希望用《方法论》这本书所写的体验设计方法论帮助他们自力更生,发家致富奔小康。

学习型乡村:乡聚公社通过与全国高校师生合作,成为乡村振兴的实践基地,通过一代代学生的“传、帮、带”,促进“产、学、研一体化”的发展。乡村民众自身也要不断地学习进步,鼓励乡村每一个人不论年纪大小都要力所能及地进行学习。乡村民众可以学习种植有机蔬菜和科学养殖,也可以学习企业管理和经营创业,总之有学习就一定会进步。而乡聚公社通过输出创意、实践和技能,帮助他们最终形成“乡聚公社/学社+高校师生/关注乡村的人+乡村民众”三位一体的学习型乡村。

5

提问&回答

提出两个问题:

一、“中国的乡村”到底是一个什么模样的图景?

二、看完“沪派江南”的展览,学到了什么,有什么用?

关于第一个问题,我回答如下:

中国的乡村图景——从桃花源到未来乡愁

1、回望传统:桃花源的诗意基底

我认为东晋陶渊明的《桃花源记》所描绘的中国乡村模样,有着中国传统文化的内涵,千百年都不会过时。

“缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。”

这段经典而唯美的文字点出了许多能代表“中国乡村”的关键词:如溪流湖泊,以桃花林为代表的特色乔木、灌木树林,以“芳草、落英”为代表的草地、地被、花卉等植物形态,山谷、光、从幽闭到豁然开朗的探秘空间意境,最后是平坦开阔的农田土地、整齐干净的房屋建筑、田埂道路阡陌纵横,“良田、美池、桑竹”等一派农耕田园的氛围,男女老少在耕田劳作,鸡犬等家禽牲畜也一起怡然自乐地享受田园生活。这样美好的乡村应该是永远铭刻在中国人心中的理想田园生活,我相信在未来的某一天一定可以复现。

2、静思当下:沪派江南的范式突围

上海以“地理单元即文化模块”的逻辑,将乡村视为城市的功能插件,而非附属品,开创了“保护中发展、发展中保护”的可持续路径 。这种构建方式,各风貌单元通过“水脉链式反应”形成整体性。其代表了上海源远流长的文脉,包括自然水田格局、村域聚落形态、民居建筑及非物质文化,系上海千年来文明形成、变化和演进的轨迹与印痕。

上海着力发展“沪派江南”,激活的是乡村振兴的新动能,是统筹“城”与“乡”的上海探索。这种“融合乡土,回归本源”的城乡辩证法,为全球大都市的乡村振兴提供了东方解决方案——不是简单保留传统,而是通过空间再生产激活文明基因的现代性表达。

3. 展望未来:中国城市的新乡愁

“沪派江南”的终极价值在于构建“可阅读、可体验、可共创”的生活剧场——把上海的乡村共同编织出一幅“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的未来图景。这个图景与千年前《桃花源记》所描述的场景融合在一起,让我们看到了不久的将来中国乡村所呈现的立体画卷和美好蓝图,也共同回答了什么是“中国的乡村”这一个问题。

关于第二个问题,我回答如下:

我认为,每个成功的乡村都有他们自己的秘诀。“沪派江南”的展览不在于观看者是否生搬硬套各个区所描绘的图纸,而在于开始用心思考该用怎样的方法来解决自己乡村的问题,这就是迈出了乡村振兴成功的第一步。

我最后用两句名人名言送给大家。

第一句是现代管理学之父彼得·德鲁克(Peter F. Drucker)说的:

“没什么比高效地做一件根本不该做的事更加徒劳的了。”

第二句是世界著名的质量管理专家爱德华兹·戴明(W.Edwards.Deming)博士说的:

“建立量化的目标并非关键,而是寻找达成这些目标的方法。”

(来源:乡聚公社)