当家庭矛盾与法律困境交织,谁来为“无法发声”的弱势群体撑起“保护伞”?日前,一场历时十年的监护权纠纷在徐汇区人民检察院与某街道综治中心的紧密协作下圆满化解。

据了解,年过六旬的老人李某甲因患精神分裂症,自2006年起长期在徐汇区精神卫生中心治疗。其弟李某乙作为他唯一的亲属,多年来承担着照顾他的重任。李某乙不仅定期探望,还负责保管哥哥的身份证、社保卡、银行卡等重要物品,用其退休金和残疾补贴支付日常生活起居和医疗需求所产生的全部开销。

然而自2014年起,李某乙因个人原因暂停了为李某甲支付医药费及伙食费,导致李某甲累计欠费23万余元。医院多次尝试与李某乙沟通,但始终未能达成共识。李某甲的合法权益因此受到了严重侵害,其生活和治疗陷入了极度困境。

对此,徐汇区精神卫生中心将该情况向患者所属街道社会治安综合治理中心反映,这个新兴起的社会治理的“神经中枢”,迅速启动协调机制,进行信息汇总与流转,并将此线索移送至徐汇区人民检察院处理。

据了解,此前,徐汇区检察院曾与多家单位共同签署《关于共同保障精神障碍患者合法权益的工作机制》与《助老排忧协同工作机制(试行)》,发挥各方职能优势形成工作合力,建立线索移送、信息共享、无缝衔接的助老排忧一体化工作机制,在涉及老年人,尤其是高龄、失能、困难、残疾等老年人的纠纷化解、法律援助、支持诉讼、巡回审判、最低生活保障和社会救助办理等过程中切实保障老年人合法权益。

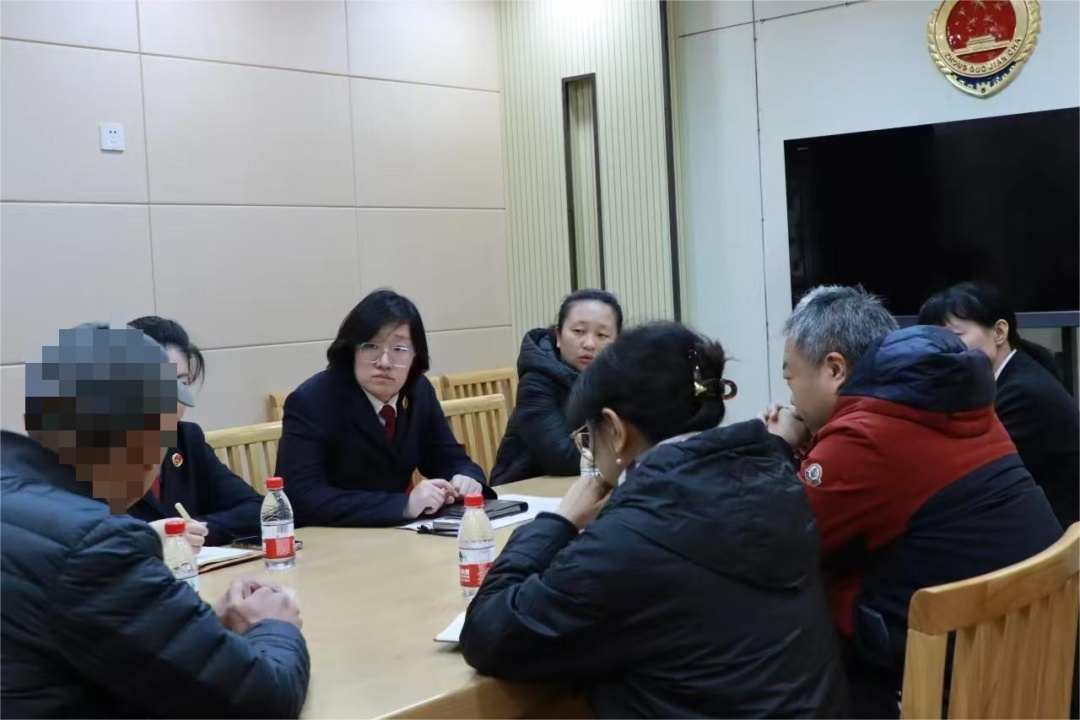

检察院、法院等多方面对面调解

检察官经审查认为,此案不仅涉及家庭内部矛盾,更关乎社会弱势群体的权益保护。李某甲作为无民事行为能力人,本身无法像正常人一样与他人交流互动,生活几乎完全依赖于医疗机构的照顾。李某乙拖欠其医疗费用,致使其在医院内的处境更加困难,其合法权益迫切需得到保障。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零六条关于监护人职责的规定,监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的,应当承担法律责任。该案符合检察院支持起诉案件受理条件。

承办检察官走访李某乙后了解到,其拖欠费用并非主观恶意,而是因个人经济困难与对医院治疗有异议。检方结合《民法典》相关规定,向其阐明监护人的法律责任,并联合综治中心组织徐汇区精神卫生中心、居委会与李某乙多次协商。

徐汇区精神卫生中心向检察院赠送锦旗

调解过程中,大家逐渐消除了误解和隔阂。徐汇区精神卫生中心同意在欠缴费用上给予一定优惠;居委会则表示愿意对李某乙的监护行为进行监督和帮助;李某乙也承诺履行其监护职责。最终,2025年3月,在徐汇检察院和徐汇法院的见证下,徐汇区精神卫生中心与李某乙在综治中心签署了调解协议书:李某乙同意支付李某甲在院治疗期间产生的医药费、伙食费等费用共计18万余元,并制定了详细的还款计划。

“本案的成功处理,是综治中心与检察机关协同作战、创新社会治理模式的生动实践,也是《中华人民共和国民法典》实施五周年来,法治理念深入人心、法治精神落地生根的具体体现。”检方相关负责人表示。

记者:张旺

编辑:叶芳芳

校对:孙清渠

审校:韦丽

转载请注明来自上海徐汇官方账号