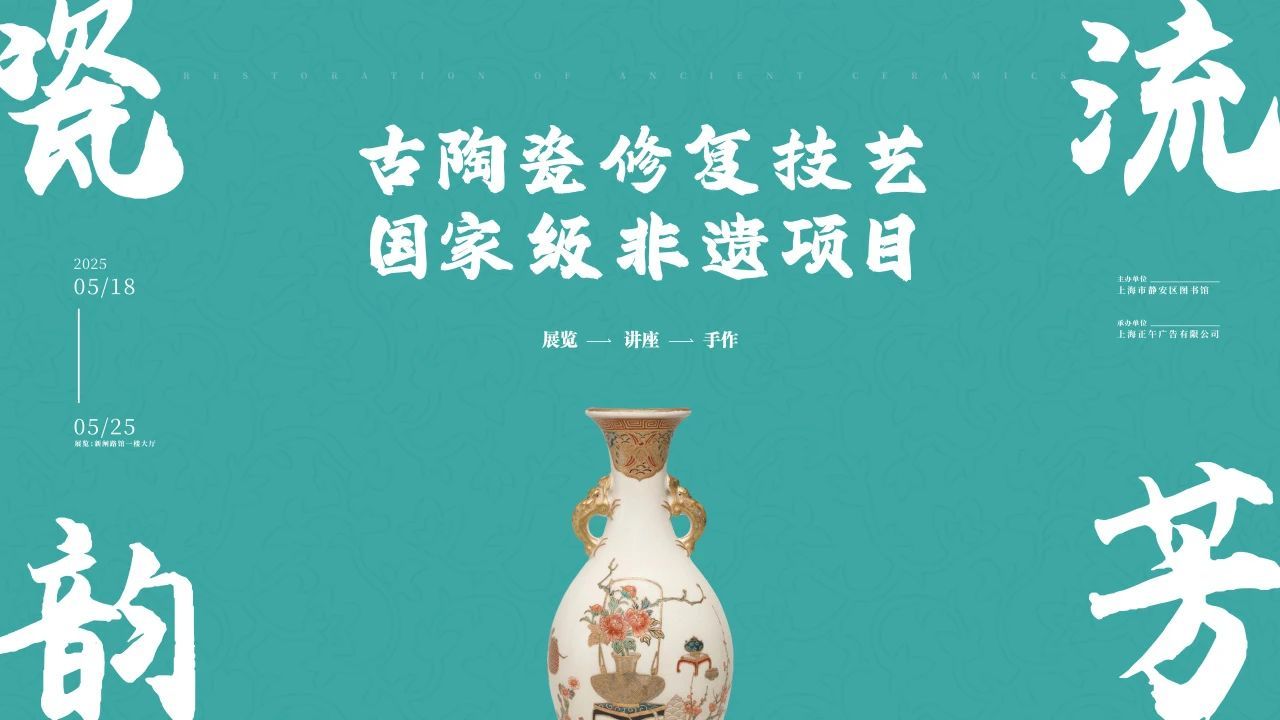

日前,“‘瓷韵流芳’古陶瓷修复技艺——国家级非遗项目”创意讲座在静安区图书馆新闸路馆举行。本次讲座也是“我在静图修文物”社会大美育跨文化体验系列活动的第二场主题活动。

讲座中,国家级非物质文化遗产项目“古陶瓷修复技艺”代表性传承人、上海博物馆研究馆员、上海视觉艺术学院文物保护与修复学院古陶瓷保护与修复专业方向主任杨蕴带领观众穿越千年时光,探寻碎瓷片背后的修复智慧与文化传承。

讲座中,国家级非物质文化遗产项目“古陶瓷修复技艺”代表性传承人、上海博物馆研究馆员、上海视觉艺术学院文物保护与修复学院古陶瓷保护与修复专业方向主任杨蕴带领观众穿越千年时光,探寻碎瓷片背后的修复智慧与文化传承。

“中国古陶瓷修复技艺的历史最早可以追溯至陶器烧造初期。宋元时期,开始盛行金属锔钉修复法。”杨蕴以一件新石器时代广富林遗址出土的陶器盖为例,展示了古人用穿孔连缀法修复器物的痕迹,同时系统梳理了古陶瓷修复技艺的历史沿革以及近代以来,上海在古陶瓷修复技艺上的传承与革新。

“中国古陶瓷修复技艺的历史最早可以追溯至陶器烧造初期。宋元时期,开始盛行金属锔钉修复法。”杨蕴以一件新石器时代广富林遗址出土的陶器盖为例,展示了古人用穿孔连缀法修复器物的痕迹,同时系统梳理了古陶瓷修复技艺的历史沿革以及近代以来,上海在古陶瓷修复技艺上的传承与革新。

杨蕴还和大家分享了上海博物馆藏长沙窑褐釉腰鼓的修复故事。她说,这件唐代文物出土时已经碎裂成数十片,表面覆盖厚层结晶盐。团队通过激光清洗、脱盐处理、环氧树脂粘接等工序,耗时数月使其重现盛唐风华,”文物修复不仅是对技艺的传承和延续,更是对文物背后文化价值的深刻理解和对于古老文明、民族文化的守护。”

讲座结束后,意犹未尽的读者们参观了正在静安区图书馆新闸路馆一楼大厅展出的“‘瓷韵流芳’古陶瓷修复技艺——国家级非遗项目”创意展览,沉浸式领略古陶瓷修复的匠心魅力与文化底蕴。

讲座结束后,意犹未尽的读者们参观了正在静安区图书馆新闸路馆一楼大厅展出的“‘瓷韵流芳’古陶瓷修复技艺——国家级非遗项目”创意展览,沉浸式领略古陶瓷修复的匠心魅力与文化底蕴。