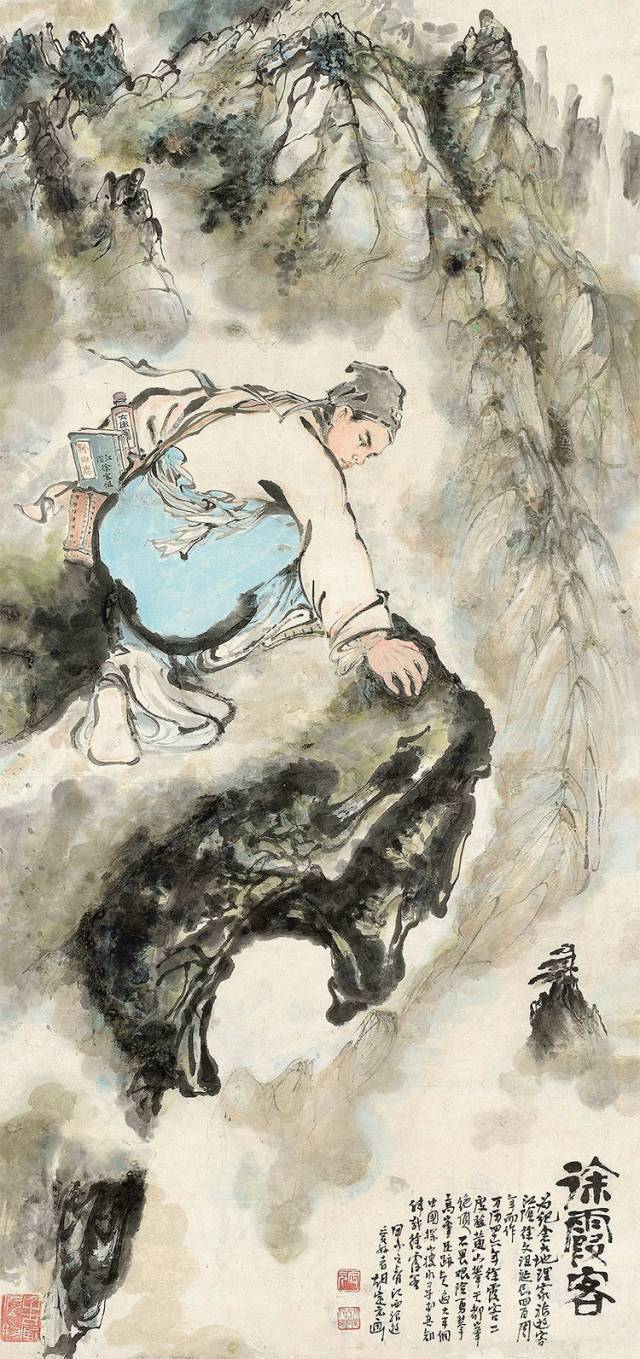

今天是第十三个“中国旅游日”,这个节日与明代著名地理学家、旅行家徐霞客有着直接关系——5月19日是《徐霞客游记》首篇《游天台山日记》开篇之日。作为古代“游圣”,徐霞客不畏艰险的探险精神、知行合一的实践精神、超越时代的爱国情怀至今还在深深影响着四百年后的中国人。

浙江宁海的徐霞客雕塑。 视觉中国 供图

从2023年10月开始,互联网上突然开始流传一首所谓的“徐霞客作品”——《青云志》,其中的两句“无人扶我青云志,我自踏雪至山巅”更是流传极广。这首看似励志的“热血诗作”真的是徐霞客写的吗?

经过向江苏省徐霞客研究会多位专家求证,记者得到的答案是一致的:《青云志》根本不是徐霞客的诗作,而是现代人托名徐霞客的伪作,此诗不但逻辑思维混乱,作伪水平也相当拙劣,甚至有研究者指出这首诗是“一眼假”。

徐霞客在探索生涯中,写了很多诗歌,流传下来的有三十八首

出生于江苏江阴的徐霞客不仅是优秀的地理学家,也是留下若干作品的诗人。在“朝碧海而暮苍梧”的旅行考察生涯中,他写了很多诗,有三十八首流传至今,分别是《题小香山梅花堂诗(五首)》《游桃花涧》《赋得孤云独往还(五首)》《哭静闻禅侣(六首)》《探白崖堡南岩第二层外洞》《宿妙峰山》《鸡山十景(十七首)》《赠鸡足山僧妙行七律(二首)》,很明显并没有这首《青云志》。《青云志》更非徐霞客“佚作”。近年来,并没有严肃学者考证这首诗是徐霞客散佚的作品,如果真有这么一首新发现的诗歌可以归于徐霞客名下,那将是轰动徐霞客研究界的发现,然而并没有。

《徐霞客游记》

《青云志》在网上流传有很多版本,其中之一是这么写的——

身处低谷不自弃,我命由我不由天。无人扶我青云志,我自踏雪至山巅。若是命中无此运,亦可孤身登昆仑。红尘赠我三尺剑,酒换瘦马一世街。世人朝路乃绝涧,独见众生止步前。海到尽头天作岸,山登绝顶我为峰。如若东山能再起,大鹏展翅九万里。一入红尘梦易真,一朝悟透心境名。一朝悟道见真我,昔日枷锁皆云烟。天门将至百运开,拂尘轻笑问仙来。何须扶我青云志,我自凌云至山巅。

有研究者撰文指出,《青云志》这首诗杂糅了励志、修仙、哲理等文体,将传统意象与现代叙事逻辑嫁接,具有强烈的网络文学特征。诗中很多地方不知所云,比如“酒换瘦马一世街”一句就令人费解。从诗词格律上看,《青云志》采用自由体结构,押韵松散,类似互联网上的“喊麦式押韵”,而徐霞客现存诗作则严格遵循了平仄对仗,规范押韵。从精神内涵上看,《青云志》虽然励志,但从内核上看更多的是出于主观的“逆袭叙事”,这与《徐霞客游记》体现出的“以山川为镜”的客观书写完全相反,更不符合徐霞客“格物致知”的科考精神与“达人所之未达”的探险追求,可见作伪者对徐霞客精神并不了解,甚至产生误读。

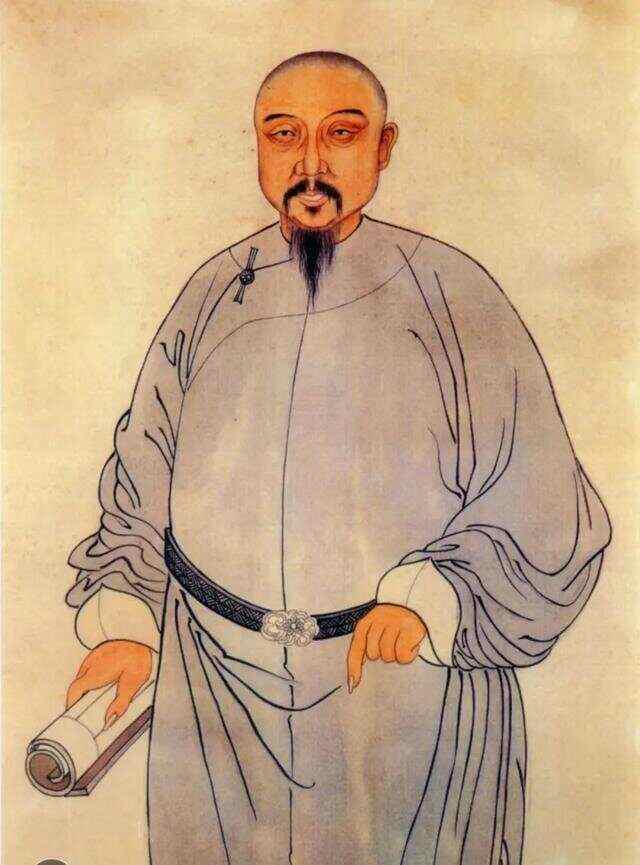

清代名臣林则徐

另一个更明显的硬伤是,《青云志》中的四句“海到尽头天作岸,山登绝顶我为峰,如若东山能再起,大鹏展翅九万里”,其实出自清代名臣林则徐。林则徐有一首自励诗《出老》是这么写的:“海到尽头天作岸,山登绝顶我为峰。如日东山能再起,大鹏展翅恨天低”,和《青云志》中的那四句非常相似。很显然,作伪者照搬林则徐诗句,稍作修改,就用在这首东拼西凑的《青云志》中。

类似于《青云志》,在互联网上有多首所谓的名人诗文广为流传,却陆陆续续被学者鉴定为伪作。比如,托名北宋宰相吕蒙正的散文《寒窑赋》(又名《破窑赋》),托名唐代李白的《青莲剑歌》等。甚至还有这样一首“诗”——“你我暮年,闲坐庭院。云卷云舒听雨声,星密星稀赏月影,花开花落忆江南。你话往时,我画往事,愿有岁月可回首,且以深情共白头”,被宣称为唐代杜甫的作品,骗得很多读者矫情地以为这是“最美最甜”的唐诗。

杜甫说,我没写过“最美最甜”的唐诗

在互联网上,这些张冠李戴的伪作经过短视频传播等二次创作,收割了大量流量,但也产生了恶劣影响,不仅是对徐霞客、吕蒙正等古代名人的轻慢和调侃,也损害了古诗文之美,对公众产生严重误导。而作为读者来说,不应满足于“浅阅读”,应沉下心来阅读名著原文,增强文学涵养,提高辨识能力,让伪托诗文彻底没有市场。(于锋)