近日,著名古文字学家、古文献学家、历史学家裘锡圭先生在上海逝世,终年90岁。

裘锡圭一生深耕学术,文字间流淌着千年文明。他像一位百科全书式的学术侦探,古文字是他的手杖,用以敲开历史迷雾遮盖的大门,将这条冷门赛道拓展得越来越宽。“什么是完美的人生?不是他处处得志,也不是他腰缠万贯,而是他取得了事业和人格淬炼的巨大成功,成为道德文章的楷模。”山东大学教授杜泽逊在《怀念裘锡圭先生》一文中说。

总有山峰,赠攀登者万里晴空。现勾勒裘先生与山东的缘分,以及他学术之路上的齐鲁元素,以缅怀先生为人、治学之精神。

激励嘉勉者良多

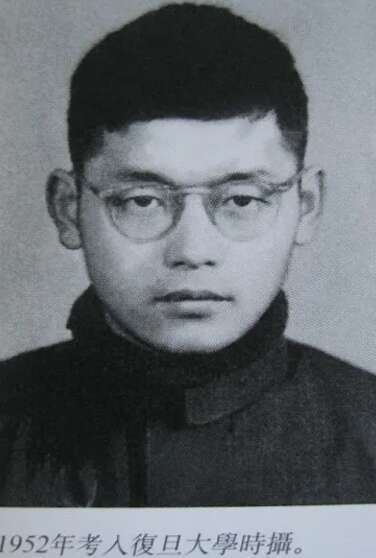

1952年高中毕业后,裘锡圭以第一志愿考入了复旦大学历史系。大学毕业后,他留校担任甲骨学家胡厚宣教授的助教。

当时属于中国科学院的历史研究一所,很早就想调胡厚宣去当研究员,但这件事直到裘锡圭留校担任助教之后才落实。胡厚宣知道消息后,让裘锡圭参加研究生考试。此后,裘锡圭从助教变成了胡厚宣先生指导的“甲骨学与商代史”副博士研究生。这年冬天,裘锡圭跟随胡先生来到北京。

当时,中国科学院的历史一所和二所同设在东四头条的一个院子里。在1956年,这两个所还在相当大的程度上保持着旧的研究机构的传统。研究人员可以专心读书搞研究,很少受干扰,跟学校很不一样。一、二所的图书室,藏书相当丰富。研究人员可以自由进库找书,还可以请工友到科学院图书馆和北京图书馆去借所里没有的书。先秦史组研究员里有山东走出的著名历史学家张政烺先生。

在复旦求学的时候,裘锡圭读过张先生的《古代中国的十进制氏族组织》等文章,认为张先生使用古书和古文字史料的水平在古史学者中是最高的,对他十分钦佩。那时张先生的本职是北京大学历史系教授,不过他平时住在城里干面胡同历史所的职工大院内,大部分时间在一所上班。张先生不善交际,但对年轻后辈十分热情。后辈向他请教学术上的问题,他总是毫无保留地加以指点,有时第二天还会主动从家里带来有关书籍让他们参考。张先生的研究室正好在裘锡圭跟另两位年轻人合用的一间大屋子旁边,他很自然地成了裘锡圭时常去问疑求教的老师。

裘先生曾说:“做学问不能浪费纳税人的钱,要做出实实在在真正有意义的东西。”他没有“著作等身”,但每一部书都是精耕细作,在学术圈有着持久的影响力。正如复旦大学刘钊教授所说:“尤其是对一心向学的年轻人,裘先生不论对方是谁,都会倾心相授,倾心相助。对那些困境中还努力问学的人,他更是会想方设法帮一把。”

裘锡圭提携后辈的风范,更是润及齐鲁。“李裘时代沧桑何?哲人其萎薤露哀!1984年夏先识荆于京门,秋再参谒在长安,后则辗转与会议聆听教益,俟陋作待齐鲁惠予刊行,先生目力就衰,仍为赐题‘海岱古钱新解’双幅,并惠附函剳,辞情殷殷,激励嘉勉者良多!先生难忘,难忘先生!”山东博物馆特聘首席专家、潍坊市博物馆名誉馆长孙敬明先生写道。

整理银雀山汉简

早在1957年6月,作为研究生的裘锡圭就跟随当时历史一所的研究人员,在甲骨学家胡厚宣与文献学家张政烺两位老师的带领下,到济南、开封、郑州、洛阳、西安等地进行了一次考古旅行,参观各地的博物馆和考古工地。由于身体原因,20世纪70年代后,他未能参加考古实地发掘工作,但每当有新的考古发现,他都会及时关注,加入自己的研究当中。

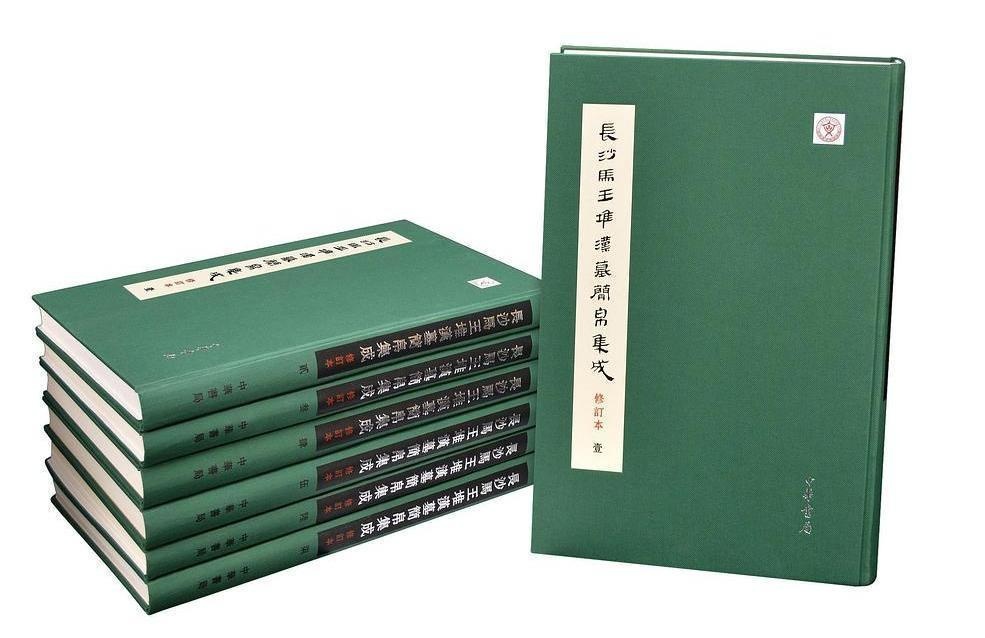

1972年,山东临沂银雀山汉简被发掘出土,海内外为之震惊。其中的1号墓,出土了包括《孙子兵法》13篇和佚文5篇、《孙膑兵法》16篇等在内的重要竹简。1974年,国家成立银雀山汉墓竹简整理组,裘锡圭被借调到文物出版社,参与此项工作。和他共同整理的,还有史树青、孙贯文、朱德熙、商承祚、曾宪通、傅熹年、李家浩、吴九龙等,都是当时考古、历史、文献、古文字等领域的专家。在当时的特殊环境下,出版帛书整理研究成果不署个人名字。“工作中,大家彼此帮助,合作得很好。”裘锡圭后来回忆。

这项工作一直延续到1977年初。在这段时间里,裘锡圭还参加了马王堆汉墓帛书中《老子》甲、乙本及其卷前后佚书,以及睡虎地秦墓竹简的整理工作,并对《武威医简》的初稿提过不少修改意见。

当年的银雀山汉简和马王堆汉墓帛书的整理工作,是领导交下来的任务,情况特殊,参加工作的专家可以埋头苦干,在政治学习方面只需要用很少的时间。通过这段时间的工作,裘锡圭取得了整理研究出土古文献的经验,提高了自己古文字学的水平,获益匪浅。“如果我没有被借调到文物出版社而留在北大,就会浪费大量宝贵的时间。”裘锡圭先生事后曾回忆。

银雀山汉简受到重视,跟“评法批儒”的大背景有很大关系,整理工作不可避免地要受到这方面的影响。银雀山汉简中既有《孙子兵法》和《孙膑兵法》,也有很多篇作者不明的兵家著作。当时,孙武和孙膑都被看作法家。编定《孙膑兵法》时,为了使内容显得丰富些,领导和个别参加整理的人坚持要把一些作者不明的兵家著作也当作孙膑的东西收进去。著名学者朱德熙先生和裘锡圭迫于无奈,只好提出一个折中办法,建议把作者不明的那些篇编在一起,当作“下编”。这个建议总算被接受了。

此后出版的《银雀山汉墓竹简》第一辑中的《孙膑兵法》,已经去掉了原来的下编。“其实,就是现在仍然收在《孙膑兵法》里的以‘孙子曰’开头的那些篇,也不是没有并非《孙膑兵法》而是《孙子》佚篇的可能性的。”裘锡圭先生实事求是地说。

广收博取深研究

裘锡圭先生曾提出治学须具备三种精神:一是实事求是,二是不畏艰难、持之以恒,三是在学术问题上对己严格、对人公平。他研究了一辈子冷门绝学——古文字学,这不仅是对古文字的解码,更是对中华文明深层次内涵的挖掘与展现。

齐鲁大地在古文字领域的资源非常丰富,得到裘锡圭的长期关注。战国时期,社会经济空前发展,作为人们日常生活中最普遍使用的陶器,官府监管需要留下督造印记,民营需要留下验证标识,从而带来陶文的盛行,战国陶文也成为古文字研究的重要分支。其中的齐陶文自清代被发现后,日益得到学术界重视。

裘锡圭通过研究齐陶文,直接推动了齐国量制研究。他注意到,齐国量制由姜齐旧量演变到田齐新量,呈现出一个不断向十进制量制趋近的过程。《印学研究》主编吕金成认为,这一发现对量制史研究有极其重要的影响。

尽管古书文献是裘锡圭的研究专业,但他对考古学的关注却不仅限于出土文献,而是广收博取,在他1999年《文物》杂志刊发的《沂南阳都故城铜斧应为西汉遗物》一文中可见一斑。

这篇文章简短,文字有力:“《文物》1998年第12期发表的《山东沂南阳都故城出土秦代铜斧》一文中,所谓‘秦代铜斧’,其铭文字体与格式都不似秦器而似西汉前期器,所记‘廿四年’应非秦始皇的纪年。铭文所记最高官职为‘莒傷(陽)丞’。‘莒傷(陽)’疑即阳都的异名(陽都本名陽,在莒县西南),也有可能是阳都附近离莒县不远的一个后来被裁撤的县。始皇二十四年时,秦的势力也许还到不了这一带。”

随后,裘锡圭给出自己的推理:阳都汉初属齐国的城阳郡。文帝初年此郡从齐国分出,立为城阳国。西汉诸侯王及列侯在本国都有自己的纪年。汉初的齐王,在位年限没有长到二十四年的、铭文“廿四年”当是西汉前期城阳王的纪年。据《汉书》的《诸侯王表》和《高五王传》,文帝二年封齐悼惠王刘肥之子朱虚侯刘章为城阳王,在位二年;文帝四年刘喜嗣立,在位三十三年;景帝后元元年刘延嗣立,在位二十六年。铭文的廿四年当为刘喜的二十四年(公元前153年)或刘延的二十四年(公元前120年)。

接着,裘先生将结论呼之而出:引文谓“近几年阳都故城遗址出土文物多属汉代”,此器仍当为汉物而非秦物。

(大众新闻记者 卢昱)