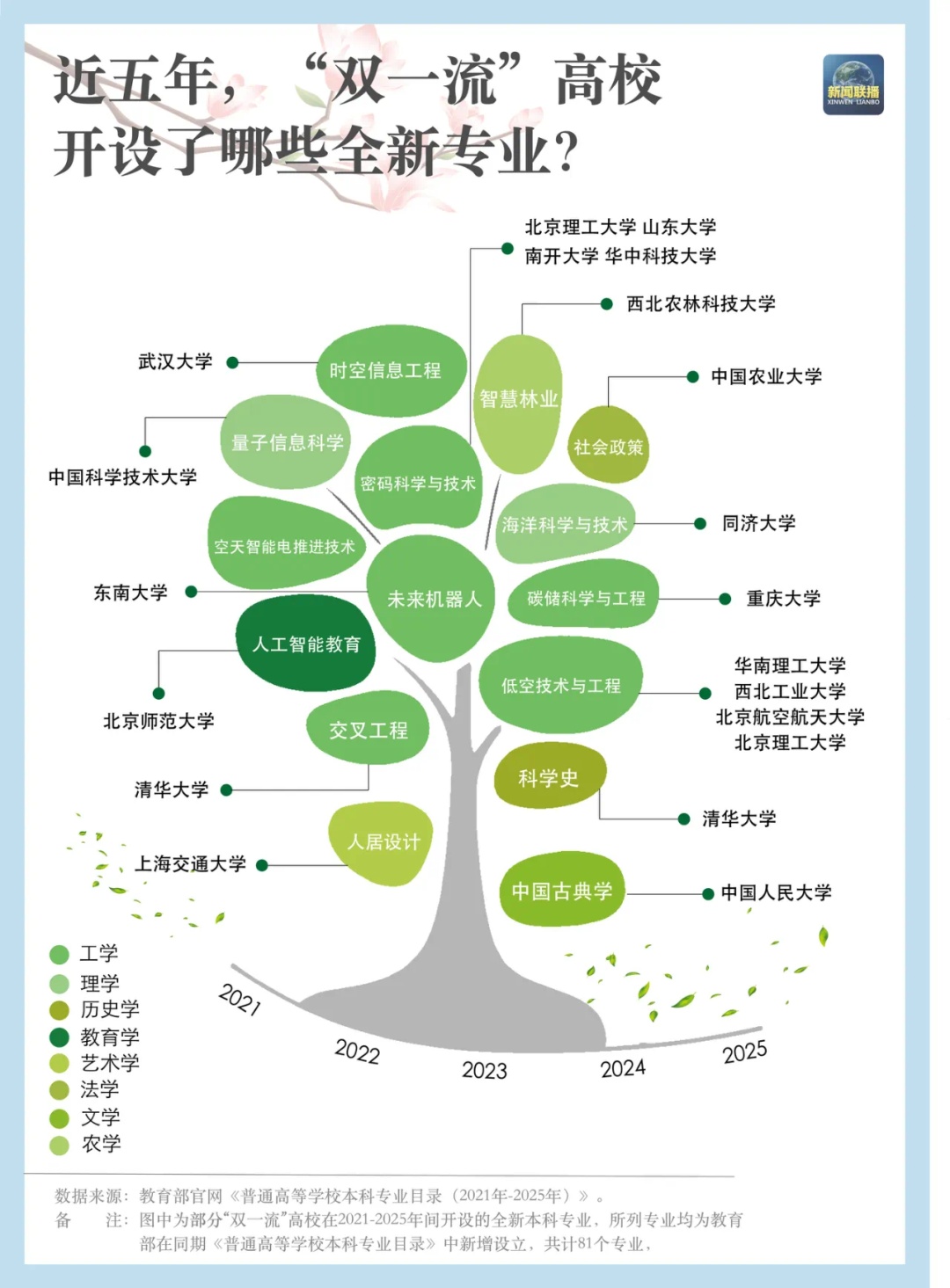

1、工学类新增数量领跑 人工智能稳居榜首

统计显示,近五年“双一流”高校新增专业达1068个。其中,工学类501个,占比近半,遥遥领先于其他门类,这与工学作为我国第一大学科门类的情况相呼应。其次是理学(131个)、管理学(86个)。

整体来看,工科类新增专业主要集中在技术革新、工程应用等领域,这一趋势也与近年来国家“新工科”建设的战略方向一致。

具体来看,五年内共有41所“双一流”高校新增“人工智能”专业,位列榜首,反映出顶尖高校对该领域人才培养的高度重视。

此外,“储能科学与工程”这一工学“新贵”也在前十。作为2019年才被“官宣”增设的新专业,短短几年间,就已在天津大学、厦门大学、华中科技大学等重点高校落地。该专业聚焦新能源、储能材料等前沿领域,被视为服务“双碳”目标的核心专业。

“跑步入场”的背后,是重点高校对前沿产业风口的积极响应。

2、“智能+”转型明显 学科交叉成趋势

对1068个新增专业的名称进行词频统计发现,“智能”“智慧”“工程”“科学”“技术”等是关键词。其中,“智能”与“智慧”突出,“智能+”转型明显。服务国家战略需求,是这类专业大规模增设的重要原因。

据统计,五年内,“双一流”高校新增布点“智能”“智慧”专业203个,几乎全部集中于工科,有较强的技术导向。除人工智能外,这些专业可以大致分为两类:

“智能+工程”:如“智能制造工程”“智能感知工程”“智能车辆工程”等,将人工智能嵌入土木、信息等传统工科体系。

“智慧+行业”:如“智慧农业”“智慧林业”“智慧交通”,强调数字化赋能传统产业。

此外,今年新设“智能影像艺术”(艺术学)和“人工智能教育”(教育学)专业,分别在中国传媒大学和北京师范大学开设。作为“智能+”中罕见的非工科专业,它们的设立意味着“智能+”的边界正不断拓展,从技术主导走向跨界融合。

3、“健康”“运动”专业迎来新增潮

在以“智能”“工程”为主的新增浪潮中,“运动训练”以25个新增量位列第六。该专业属于教育学类,培养内容涵盖运动技能、训练理论、体能管理等。

作为一个过去由体育院校主导开设的专业,运动训练在双一流院校中存量少、空白多、新增空间大。近年来,随着“健康中国”战略持续推进、“体教融合”成为政策共识,一些综合性大学开始主动“补位”。仅近五年,就有复旦大学、中山大学、上海交通大学等25所双一流院校新设该专业。

不仅如此,“健康”“运动”也正成为高校专业建设的新关键词:既有面向专项竞技项目的“冰雪运动”(东北师范大学)、“足球运动”(河海大学等);也有健康支持类的“运动康复”(北京航空航天大学)、“健康科学与技术”(上海交通大学)。

4、新设专业瞄准未来命题

近五年,我国全新开设142个专业。不少看似小众的新设专业正瞄准未来问题,从“大类拓展”迈向“精准定制”。

在布局全新专业的过程中,顶尖院校率先发力,积极对接国家战略需求。

比如,党的二十届三中全会《决定》提出“发展通用航空和低空经济”;今年全国两会再度将“低空经济”写入政府工作报告。

今年,“低空技术与工程”就被加入本科专业目录,该专业为国家设置的战略急需专业之一,紧贴当前“低空经济”加速起飞的趋势。北京航空航天大学、西北工业大学等六所“双一流”高校率先响应,从今年起首次对该专业招生。

专业是产业发展的前置准备,也是高校参与新质生产力建设的体现。

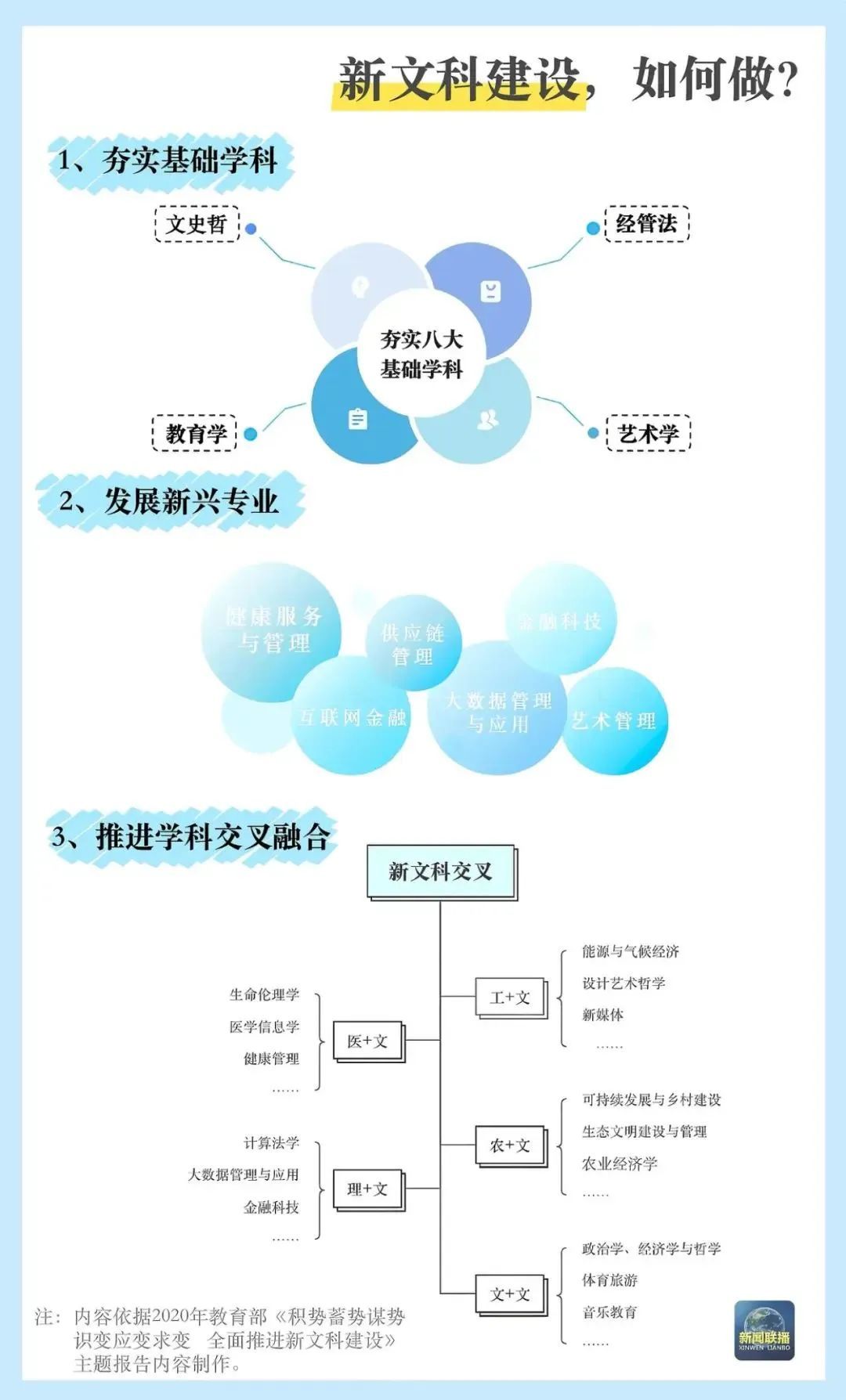

5、“新文科”加速布局

“四新”建设(新工科、新医科、新农科、新文科)中,新文科起步较晚。

自2020年《新文科建设宣言》发布以来,各高校积极响应,多个交叉融合型的文科专业相继设立。

如华中科技大学开设“计算金融”;南开大学、湖南大学、吉林大学等15所高校开设“金融科技”。中国人民大学、武汉大学等38所高校开设的“大数据管理与应用”专业,是近五年排名第二的新增热门专业,仅次于人工智能。

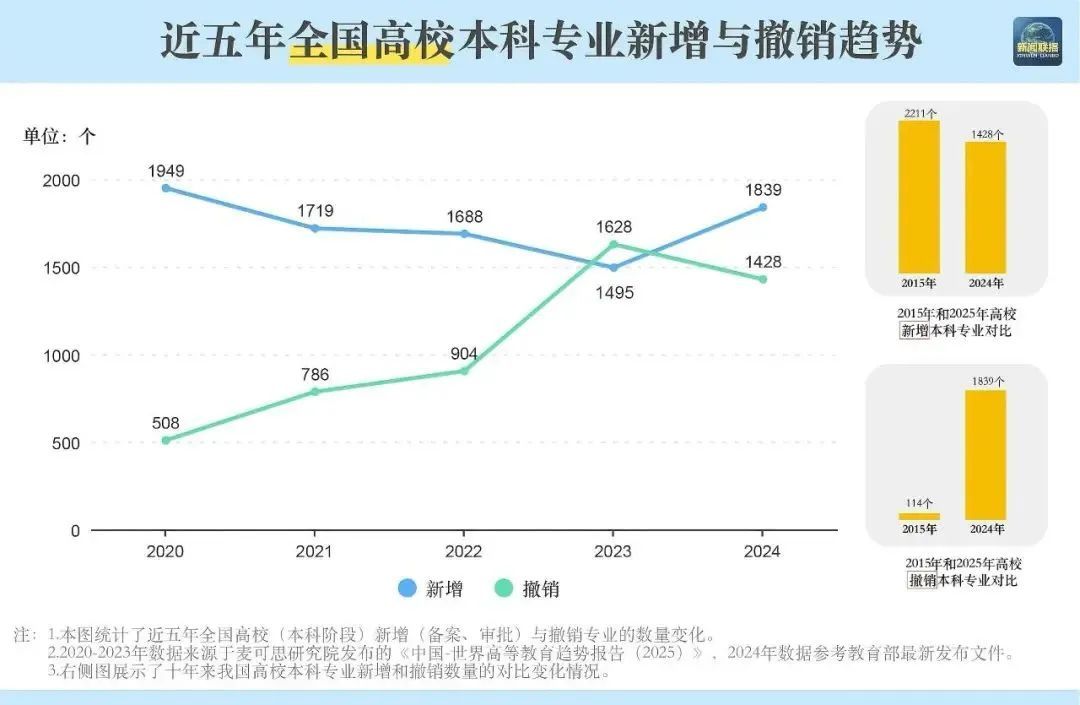

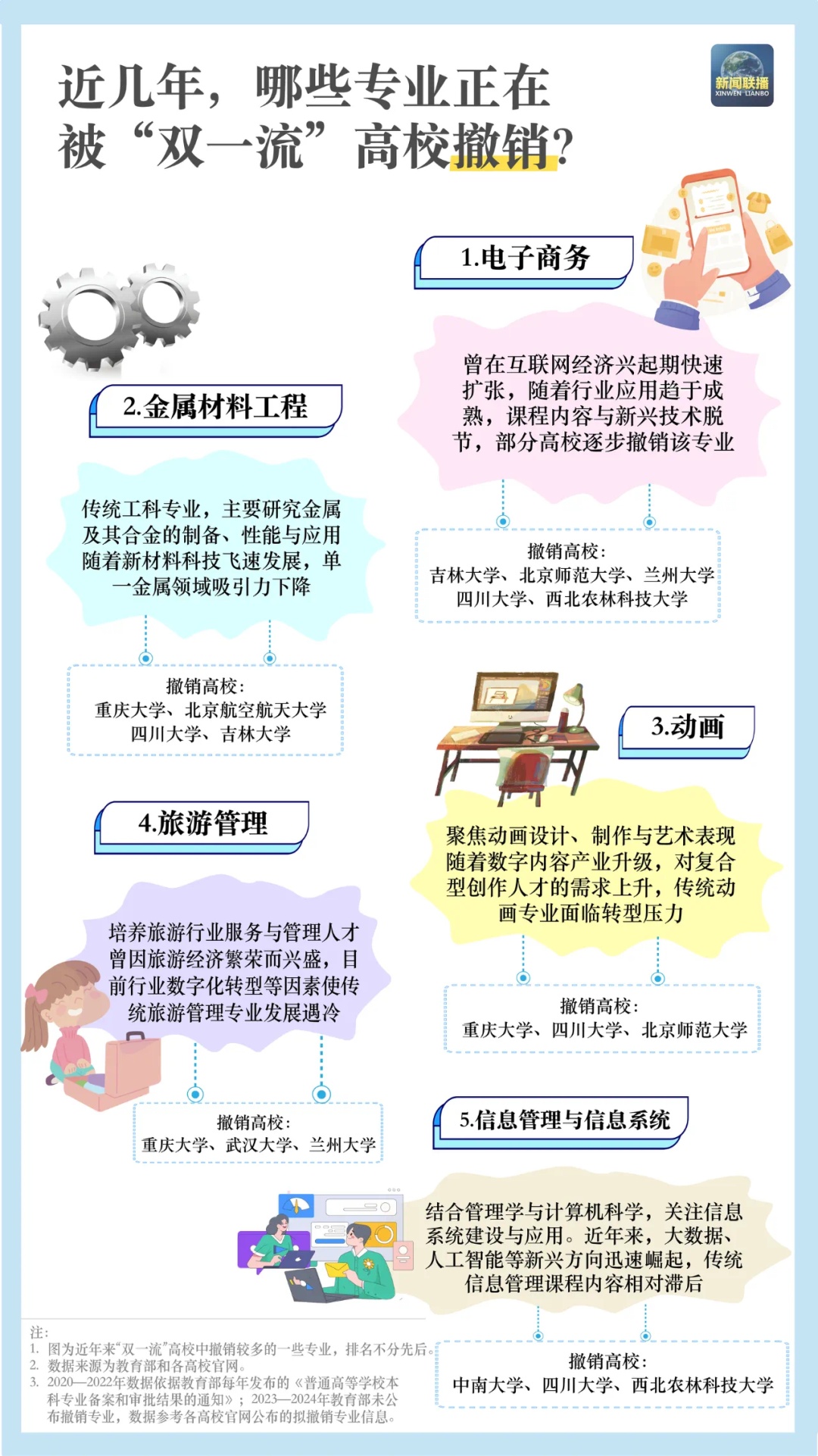

数据统计,过去五年,全国高校本科专业虽仍有新增需求,但新增数量总体呈下降趋势,撤销数量却连年攀升,学科“瘦身”趋势明显。

在“双一流”高校,这些调整更显方向明确:

山东大学一次性停招了27个本科专业,撤销了书法学等10个专业。

四川大学撤销31个专业,其中不乏电子科学与技术、网络工程等过去的热门选择。

北京大学撤销信息与工程科学部。

调整的背后,既有学校本身师资力量、资源整合等方面的考虑,也伴随着专业方向滞后、人才培养含金量不足、就业表现不佳等现实困境。

高等教育是人才链、创新链

产业链的起点

高校培养什么人、如何培养人

决定了国家未来的竞争力

这一轮正在进行的专业调整

不仅是高校对自身生命力的更新

更是向教育强国稳步前行的必要一跃

2024年,为情绪价值和兴趣买单

成为年轻人消费的首要理由

在快节奏的都市生活中,一些释放焦虑情绪、提供情感陪伴的创新产品越来越受到年轻人的青睐。不同种类的产品、服务也开始涌现,焕发出新的消费活力。

在一家商场的一楼,造型可爱的“捏捏乐”摆在最显眼位置。有消费者表示:“捏捏乐”很好看,很解压,而且也不是很贵。

店长张梦雪表示:这种解压玩具的销售,对比去年同期增长了50%多。

而在上海淮海路的一家杂货商店,高饱和度颜色的装修风格让人眼前一亮,店铺内“梅有烦恼”挂件、“你很行”标牌等商品和个性标语也不断吸引着年轻人前来驻足打卡。

除了趣味商品,花99元画一幅“人生四格”漫画也成为年轻人的热门体验之一。消费者可以在心愿纸上写下想要记录的画面与祝福语,仅需等待半小时,就能获得一幅独一无二的“高光时刻”漫画。

某平台搜索数据显示,近三年,香薰、助眠、潮玩、棉花娃娃、绿植、香道等和情绪相关的笔记发布量同比增长超过400倍。有数据显示,2024年,为情绪价值和兴趣买单成为年轻人消费的首要理由,定制类热销商品中,手绘头像、无边抱枕、打工人立牌等产品成交增幅超过50%。

这些深受年轻人喜爱的情绪消费品类,已经成为推动企业业务增长的新爆发点。从全国来看,近5年来,“解压”相关企业年注册量超过1.1万家,其中近1年内注册的超过3100家。

近年来,户外运动火热,Cityride、骑行出游热度攀升。骑行看似省钱,但实际上却是周边消费最多的户外运动之一;不少骑友表示一旦“入坑”,便会止不住地“买买买”。开销动辄上万的装备党们,带火了整车、自行车配件、骑行穿戴装备等相当多的产业。

数据显示,2023年中国千元以上自行车产量达到1215万辆,自行车市场规模预计2027年可达2657.7亿元。与此同时,随着越来越多的人加入到骑行运动中,周边产业配套和服务逐渐迈向专业化和细分化,也催生出不少新的业态。

穿骑行服踩单车的人,从头到脚,从人到车都需要消费,“骑行+”赛道兴起,骑行热已经带动了整条产业链。

天眼查专业版数据显示,截至目前,我国现存“骑行”相关企业4500余家。2025年1-4月,新增相关企业150余家;2024年全年,新增骑行相关企业550余家。

如今,无论街头巷尾,亦或景点、普通公园,越来越多的年轻人拿着相机,捕捉生活的瞬间。摄影已成为一种新的表达自我、丰富生活的方式。

据相机及影像产品协会(CIPA)数据,2024年1月至5月,中国相机出货量全球占比达到23.4%,首次超越欧洲,成为仅次于美洲的全球第二大市场。而在两年前,这一市场还因智能手机的冲击而被称为“夕阳产业”。

在小红书,与#相机 相关的笔记,超1700万篇。有近400万篇笔记分享“相机和手机拍照区别”,网友在评论区讨论热烈。

社交平台关于“相机+旅行”的内容 图源:小红书 《听筒Tech》截图

不少网友感叹,“自从用过相机后,手机再也不香了”、“在相机面前,手机弱爆了”、“人生建议,出片还得下血本买相机”……

据北京市朝阳区某佳能专卖店店员小林称,年轻人选择微单的比较多,但单反最受中年人的欢迎。

日本国际相机影像器材工业协会发布的数据也显示,分地区看,2024年数码相机在中国市场出货额比2023年增长28%,明显高于2019年15%的占比量。CIPA还指出,中国Z世代年轻人对高质量图像的追求是推动这一增长的主要因素。

小林还介绍,目前来看,年轻人对影像质量的追求“近乎苛刻”,5000-10000元价位的非全幅无反相机(索尼A6400、富士XT30)成主流选择,佳能EOS R50也因兼具便携性与专业性,成大热单品。

此外,也有很多热衷相机、预算不多的年轻人,更多选择“租”。在小红书,搜索“相机租赁平台哪个好”,有超54万条笔记。在“闲鱼租赁”,网红相机佳能G12,有超300人想要。在“人人租”,95新的富士X100F旁轴相机,1天起租,券后14.59元/天;全新影石insta360 Go3运动相机,3天起租,约合11.93元/天。

2024年是我国全功能接入国际互联网30年。中国互联网信息中心发布的《第55次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截止到2024年底,我国网民规模11.08亿人,互联网普及率78.6%,占全球网民规模的比例超过20%。网络文学用户规模再创历史新高,达到5.75亿人,同比增长10.58%,网民使用率为51.9%。新的媒介环境为网络文学创造了蓬勃生长和发展的新空间,网络文学作者规模达3119.8万,新增作者190.4万,近一半中国网民都是网文用户。对于新大众文艺发展而言,网络文学是主力军,它打破了传统文学创作的门槛限制,让普通人也能成为文化创作者,实现了真正意义上的全民参与、全民创作。

“China Shopping”(中国购)

持续升温

今年“五一”假期,入境外国人中,适用免签政策入境38万人次,同比增长72.7%。与此同时“China Travel”(中国游)带火的“China Shopping”(中国购)持续升温。

数据显示,“五一”假期前3天,外籍用户在境内用微信支付消费的笔数、金额同比均增长近2倍,入境游客用支付宝消费金额同比增长180%。整个“五一”假期银联、网联处理境外来华人员支付交易笔数、金额较去年同期分别增长244.86%和128.04%。

从产品供给看小到盲盒、冰箱贴等景区周边,大到丝绸、汉服、瓷器等国粹精品,充满“中国符号”的精美商品推陈出新,让外国游客直呼情绪价值“拉满”。辣条、奶糖、火锅底料等美食诱惑,更是让不少“外国胃”欲罢不能。

与此同时,兼具科技感和性价比的“中国智造”,也令许多外国游客大为心动,以外国游客讨论较多的某云台相机为例,中国境内的零售价就比国外低了25%,享受退税后还能再省四、五百元令不少人直呼“真香”。

从过去国人出国海淘,到如今“老外”反向代购,这一消费市场新趋势不仅得益于中国市场的优质供给,也与不断升级的购物环境密不可分。

从购物环境看,以“过境免签”“移动支付”“即买即退”为代表的各类政策可谓连招不断,持续提升外国游客购物体验。

出生于1995-2010年之间,规模达443万,占上海常住人口的17.8%——上海Z世代人群正悄然重塑上海这座消费中心城市的商业版图。

上观智库《消费新力场--2025上海三大人群消费进化洞察》报告首篇,用数据描绘了上海Z世代的消费画像。调研结果显示,Z世代的消费占比呈上升趋势。相较于2023年,57.53%的青年受访者表示2024年的消费支出有所增加,仅有20.45%的受访者支出减少。在支出的金额上Z世代也毫不手软,超半数青年每月消费支出超过40%,超15%的青年每月消费支出超过八成。

他们愿意为情绪、外观等特质付费,但又将性价比列为首要标准;他们愿意为演唱会一掷千金,但近六成人的体育消费又依赖免费资源;他们对夜间餐饮需求强烈,尤其是深夜时段的社交餐饮,但在运动时又喜欢独行……

时而精打细算,时而“挥霍任性”,矛盾的消费欲望中,不仅折射出青年一代对美好生活的个性化追求,也为消费市场带来了新机遇、新挑战。

沪团团来送福利啦!青春上海独家精美徽章共3款,你心动了吗?

点亮本文文末【】与【】,并在评论区留言互动;当【】数达到200时,评论点赞第一的小伙伴将免费获得一套徽章哟~

来源:央视网、央视财经、共青团中央、人民网、央视新闻、36氪、中国社会科学院文学研究所、澎湃美数课、上观智库、趣解商业、听筒Tech等