4月下旬,沈光伟、李学明、宋丰光、张锦平、李恩成、韩斌、陈涛、孙文韬八位省内书画名家参加了“谷雨彩墨润新景 桃花源里可耕田——庆贺《农村大众》创刊75周年名家书画笔会新时代文明实践相公庄特别现场”活动,以饱满的热情、精湛的笔墨描绘新时代田园风光,反映人民生活,助力乡村振兴。

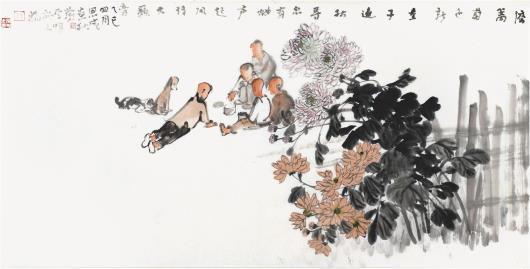

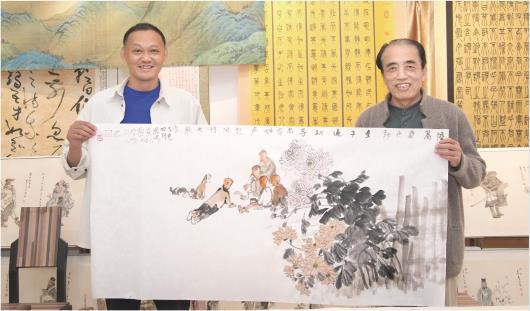

《秋日村童戏蛐》 李学明 李恩成

画家寄语

李学明 (1954年生于山东莘县。山东工艺美术学院教授,山东大学荣聘教授,中国美术家协会会员,山东省美术家协会顾问,国家一级美术师,山东画院高级画师):

“当恩成笔下的秋菊与我的逗蛐蛐童子在丈二宣纸上相逢时,墨色洇染出两个农村孩子的隔空击掌。这种无需言说的默契,或许源于我们共有的精神胎记——那些刻在骨血里的农耕记忆,总会在某个顿笔的瞬间破土而出。

沈光伟先生在庆典上的发言,让我想起《农村大众》报纸折痕里簌簌落下的铅字,是我认知世界的初雪。如今重抚泛黄的合订本,突然读懂为何自己总在画那些田间生灵:荷塘蛙鸣原是水墨的平仄,横行稻蟹竟是篆刻的笔意。这些生长在泥土里的美学基因,早在我识字前便由土地亲自传授。值此《农村大众》75周年生日,看着庆典现场新旧报人的传承,恍惚望见一幅流动的《清明上河图》。创刊号上的铅字依然在乡村振兴的版面上生长,或许这就是文化根脉的力量。”

《大明湖泛舟》 李学明

李恩成(1974年生于济南。中国美术家协会会员,山东省美术家协会主席团委员,国家艺术基金评审专家,中国工笔画学会理事,山东工笔画学会副会长,国家一级美术师,山东画院专职画家):

“这次我与李学明先生完成了一场金秋对话。我以没骨法晕染的秋菊层层叠浪,绛紫与鹅黄在生宣上凝结寒露;李先生笔下的童子执草引虫,衣袂翻飞处似能听见蛐蛐罐里的金石之音。当傲霜之花遇见秋虫私语,水墨世界便漾开了五谷丰登的涟漪——这是农人俯身拾穗时瞥见的诗意,亦是天地馈赠给勤劳者的童话书页。

笔锋游走间,儿时秋收场景在砚台里苏醒:父亲扬场时谷粒撞击竹匾的脆响,母亲将新棉絮铺满晒场的云霞,与此刻画中攀援竹篱的菊蕊产生着奇妙的通感。那些游弋在墨色里的青蛙、稻蟹,不仅是水墨符号,更是解码农耕文明的生物密钥。

已经与《农村大众》携手同行了十年,这份创刊75载的报纸与扎根泥土的艺术家一直共同在时代宣纸上勾勒乡村振兴的肌理。值此美好的季节,愿《农村大众》永葆沃野平畴的赤子之心,让更多带着露珠的故事在版面上抽穗扬花。”

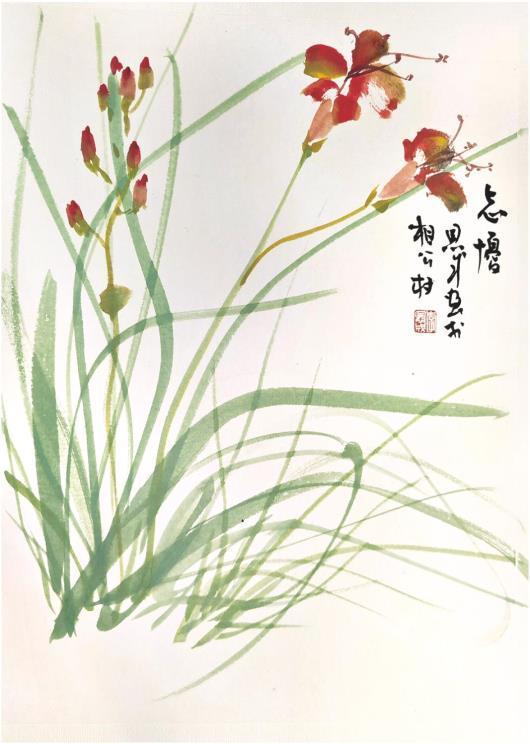

《忘忧》李恩成

(大众新闻·农村大众记者 刘晓续 李新宇)