难以回避的是,我们已然迎来了全民AI时代,技术的突飞猛进使得数字化的浪潮不可避免地席卷至了艺术时代,艺术与科技的结合在今天已成为一种必然的趋势。“音乐+科技”作为本次凯迪拉克·上海音乐厅“数字缪斯——2025音乐科技融创节”的核心主题,为期一个多月的展演板块的四台演出之中,也展现了多学科深度交融、艺术与科技共创的共同特点。

本次的四台展演都在一定程度上突破了简单的视听呈现的剧场艺术模式,舞台表演显现出了在科技加持下的新形式,AI技术应用、人机共创、跨学科融合、视听同构等成为本次展演的重要关键词,剧场与音乐内容、艺术家与舞台空间、观众与演员的关系也在演出中试图重新定义。但在技术介入艺术创作的今天,一个尖锐的问题也逐渐显现:

被技术介入甚至重构的艺术创作,艺术家如何保持其主体性的个人情感表达的抒发,艺术的独特创作力与共鸣是否会被技术消解?

在2025音乐科技融创节的四场展演后,或许可以为这一问题的答案带来一些启发。

一、AI与艺术共生的创作之路

当今天再聊起AI所创作的艺术产物,决不能简单地视作为人类艺术的替代品,而应该是艺术家们可利用的一种工具和手段,其所呈现的核心仍然是人类表达情感内容的不同载体的延伸。

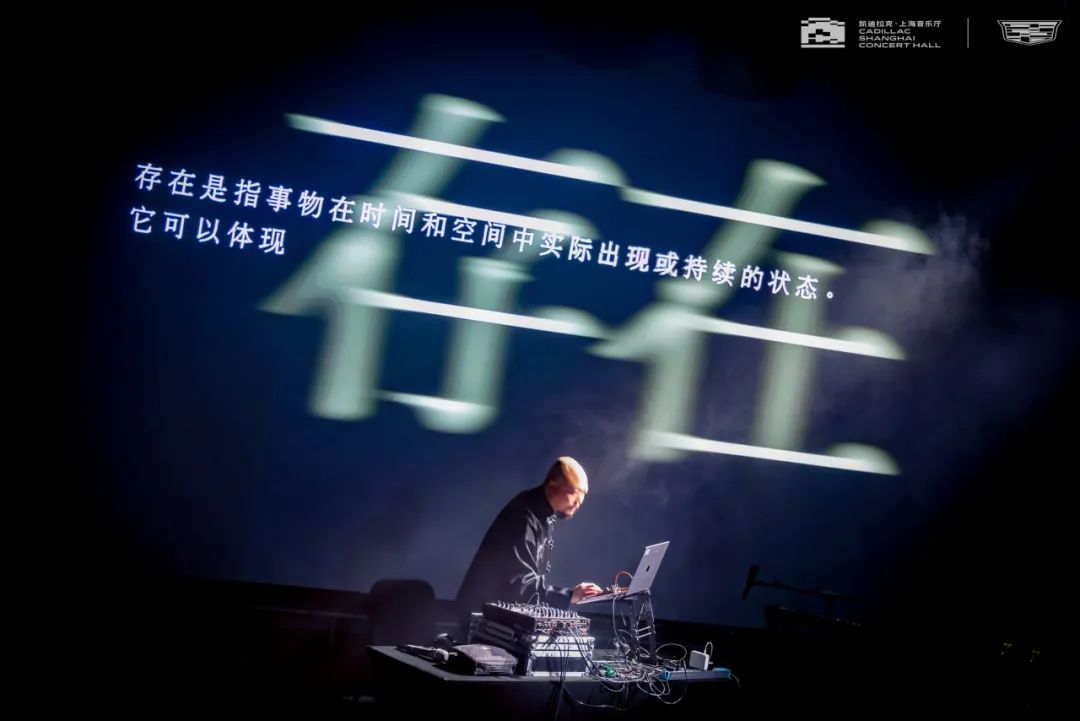

在本次科技融创节的四台展演中,也呈现了不同程度利用AI进行创作的实践。第一场展演《未来诗——古筝XAI视听音乐会》中,AI所生成的艺术内容可以说是四台展演中占比最大的,其内容体现在AI语音、音乐、视觉三个方面的生成。

王萌与于淼两位艺术家在音乐会中呈现的整体内容表达,也围绕对于AI与人类共生的反思与想象,并具象化于电子音乐与古筝的音乐对话之中。但在音乐会之后的演后谈环节中,艺术家王萌也向大家详细解释了本次音乐会中所使用AI进行生成的部分。实际上音乐部分仅仅在开头的短小段落使用了AI生成,而视觉的呈现则更多依赖了AI的帮助,虽然两位艺术家曾花费了许多时间尝试AI生成不同的音乐,但仍难以在这些生成的音乐中,展现来自他们的个体表达,因此最终仅保留了开场的一小段不完全的AI生成音乐段落。

而在其他三台展演场次之中,AI技术则更多利用于视觉内容的生成或是舞台光影的实时转换与反馈上,例如《蝶——旋律与光影的沉浸音乐现场》中AI所生成的多媒体视觉的叙事化呈现;

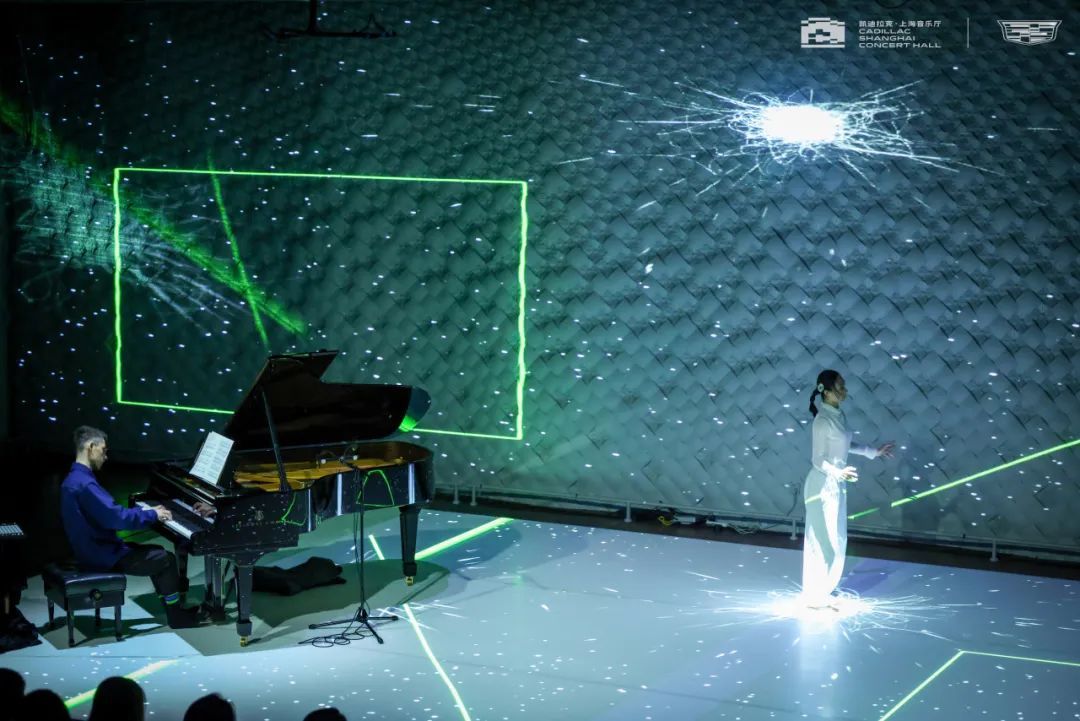

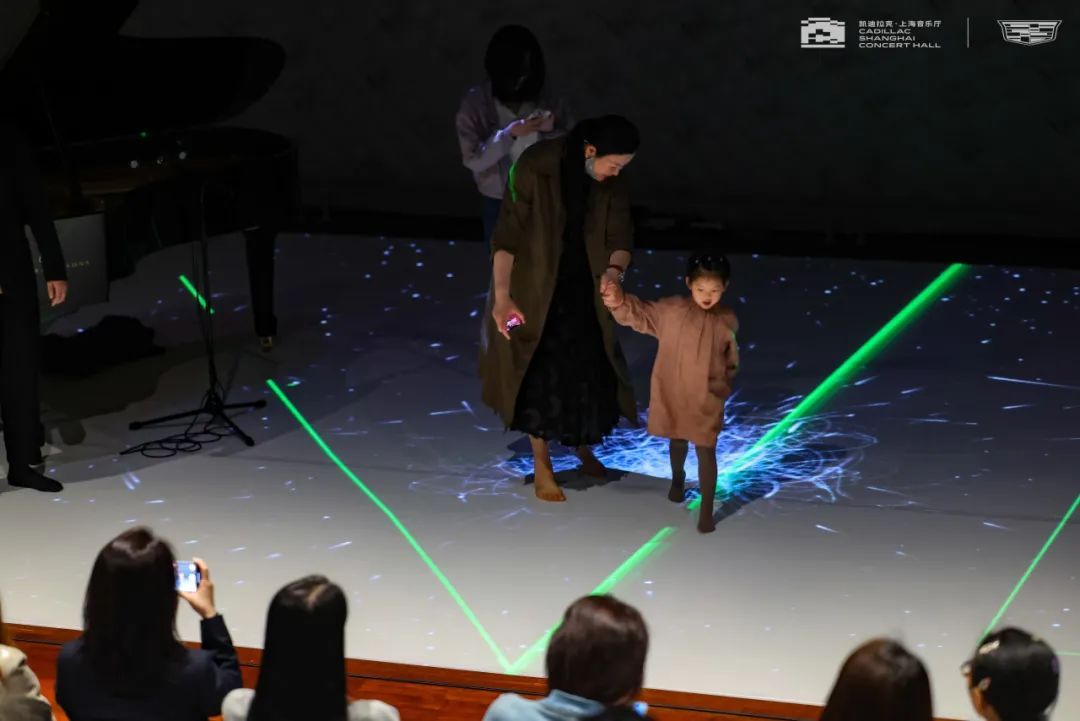

《.min X鸣·思——多媒体交互音乐舞蹈剧场》中利用AI技术与传感器将舞蹈演员的肢体形态以及现场钢琴与电子音轨的声音识别进行实时转换,呈现具有现场感、即时性的多媒体视觉中的图像动态,并将音乐中的节拍节奏转换为可视化的形态;

以及贯穿于《陀螺游戏——音乐肢体交互剧场》的iMSS动态捕捉系统,将舞者肢体与预制电子音乐成为现场实时共生的即时呈现形态。

AI与艺术共生,不仅是当下艺术创造的工具与手段,更为艺术呈现的未来趋势所在。但AI的介入仍然依赖于艺术家自身的经验、情感、思考、表达,从本次展演来看,AI与艺术共生的创造模式,无论是在技术层面还是艺术创造层面,仍有着很长的路程需要进一步探索,这种打破传统剧场模式与艺术生成方式的新样态,显然代表着未来艺术发展的核心所在。

二、实时共创与感官同构

身处信息爆炸时代下,新媒体与数字技术重塑了我们交流与认知的途径,而更为追求多感官体验的剧场呈现模式,也成为当代剧场探索的新表达。在本次四台展演之中,“即兴”与“实时生成”成为了共有的关键词,跨学科、多艺术门类的现场实时转换过程,铺陈于踏入剧场的观众眼前,演员与观众在剧场内的实时连接也成为演出最终呈现的重要构成部分。

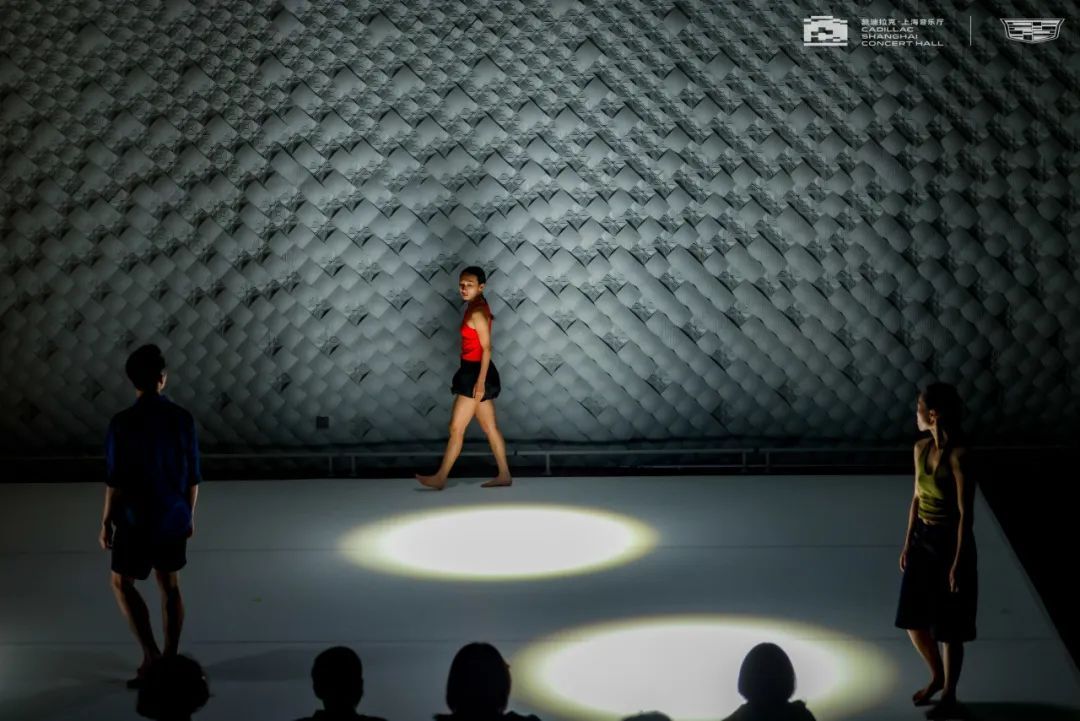

《陀螺游戏——音乐肢体交互剧场》之中,舞台的实时转换依赖一套名为iMSS的动态捕捉系统,这一系统在现场通过两台摄像头,实时捕捉三位舞者的肢体动作乃至五官表情,并配合舞者的动作表现力,比如动与静、快与慢、收与放等不同状态,激活着预制的不同声音单元。

可以说舞者不仅是肢体表达的承载者,也是声音呈现的“乐手”。当然现场经由舞者进行声音激活的方式是具有随机性,预设的某一声音片段未在演出现场被成功激活,也成为剧场演出中具有意外性的“故障美学”的体现,技术的随机性乃至局限都最终转化为现场艺术呈现中难以被掩盖的真实性与人性。

而将视觉、听觉进行深度融合,带来知觉通感同构的演出安排,也成为本次展演节目中的重要现象。音乐在其中不仅作为听觉艺术存在,而是成为链接多重感知维度的重要线脉,多媒体的非线性叙述成为剧场叙事的重要语汇,传统剧场与观演模式在演出中被逐步的打破,呈现艺术家在当下的重新自我定义与思考。

其中由德国汉堡的跨学科艺术组合.ratatataM!在《.min X鸣·思——多媒体交互音乐舞蹈剧场》也展现了对无障碍审美场域构建的可能性。

不仅在现场利用舞台背后暗藏的传感器通过算法转换为视觉中与舞蹈演员实时互动的形态,音频也被转化为视觉,使得律动以眼睛可以识别的方式进行传递,这也是这场音乐会中对听障人士的一种友好呈现。还在舞蹈动作与艺术家自我介绍中融合手语动作,虽然对于不懂得手语的观众而言,具体的信息被掩藏在了手语动作之下,但手语却如同艺术本身,其力量仍然是在被传递到观众心中的。

在舞蹈演员的动作设计之中,观众也可以自然地发现手语的动作被转化为舞蹈肢体的呈现,这也使得每个动作成为了饱含张力的诗意表达,这也是演出中最富社会价值和人文情怀的突破之处。

三、在技术融合中守护个人表达

无疑新的演出形式与概念在四场展演之中不同程度地构建而出,而对于观众而言,如何理解艺术家的表达也成为观演过程中始终思考的问题。而本次演出结束后,上海音乐厅也设置了“演后谈”环节,让艺术家直面观众的提问与分享,并以更直观的方式走进演出所呈现的内容。

在“演后谈”中,最常被提及的两个问题分别是:技术如何被利用在演出中?以及作品所表达的内涵是什么?

而四组艺术家对于这两个问题的回答却也显示出了令人惊讶的默契。关于技术运用的问题,艺术家们纷纷表示技术并不是演出的主角,而是辅助艺术家进行表达的工具。

例如《陀螺游戏》中动态捕捉系统的研发者克里斯托夫·勒布勒东始终强调,这一系统只是将舞者与声音进行连接的介质,系统本身研发的初衷也是为了给予艺术家一个进行多元表达的创作工具。而对于作品所表达的内容,艺术家则是希望提供观众广阔的感知与想象空间,虽然创作之时有一个核心的主题进行贯穿,比如《.min X鸣·思》中对于“多与少”的诠释、《碟》对于生命成长与蜕变的解读,但最终观众的感受不应被约定的创作主题所限制,而是可以被每一位观众进行个人化的解读,转化剧场空间内艺术家与观众之间情感的流动。

虽然音乐+科技的融合是本次展演的主题,但在数字、算法、技术的洪流之下,艺术家们仍然不约而同地选择守护艺术表达的主体性与人性,艺术家的个人表达始终是整个演出中被守护与传递的核心内容。

凯迪拉克·上海音乐厅“数字缪斯——2025音乐科技融创节”的四台展演无疑呈现了这样的剧场新趋势——结合即兴的演出形式成为艺术家所追求的现场生命力,多维度感官交织的剧场体验成为观众所心仪的关键,一个动态而开放的剧场音乐会图景必然将成为未来。而艺术的呈现仍需回归到内容的原点,无论是服务于舞台表现的技术运用的进一步深化,还是音乐语汇上更为个人化的创作表达,还是多艺术门类在融合时的深度与广度,都是本次展演节目中所留存下的值得进一步反思的核心问题。

最终,艺术与技术终将跨越藩篱,艺术的边界也将随之不断扩展,在理性与感性的碰撞之下,被重塑的艺术边界仍然将展现人类智慧与美的灵感,而艺术仍然会是人类思考存在、追问当下的一条重要的、必要的道路。

编辑:年年

审核:片片、虎虎

更 多 推 荐

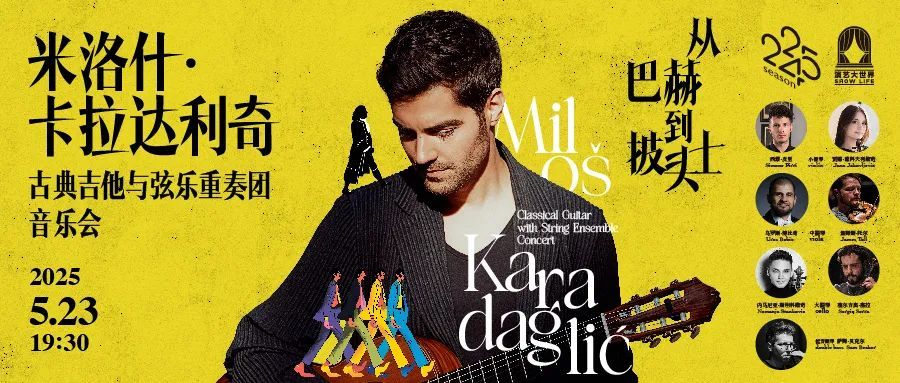

【古典】

米洛什·卡拉达利奇古典吉他与弦乐重奏团音乐会

【古典】

维瓦尔第之爱——意大利拜占庭学院古乐团音乐会

【古典】

“柴赛”冠军冯勇智大提琴独奏音乐会

【古典】

琴韵流光——阿尔班·葛哈德大提琴独奏音乐会

【古典】

饶灏的肖邦——钢琴独奏音乐会

【古典】

首席声韵——奥登萨默单簧管三重奏音乐会

【民乐】

静听琴说——戴晓莲古琴音乐会

【驻场】

国风音乐现场《海上生民乐》

【音乐午茶】

周一到周五工作日

【自助参观】

一键参观打卡上海音乐厅