刘捷

华东理工大学马克思主义学院(人文科学研究院)副教授

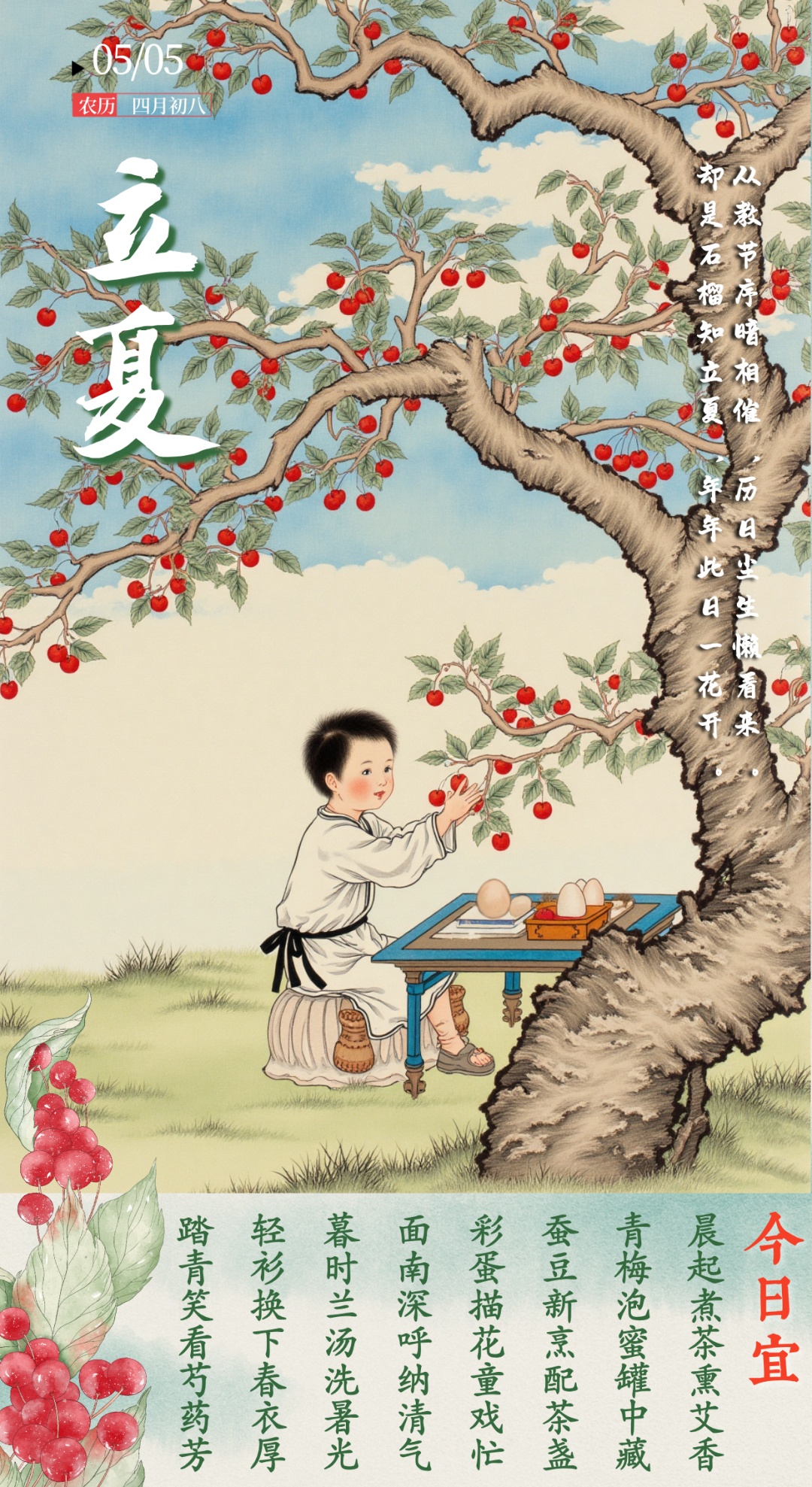

当北斗七星的斗柄指向东南方、太阳黄经达45°,便到了立夏节气,它标志着百花烂漫的春季已经结束,夏季的暑热即将袭来。张春华《沪城岁事衢歌》有云:“深院垂帘静昼长,家厨樱笋酒初香。持衡笑语论轻重,骨相凭君仔细量。” 立夏节气提示着人们,应及时调整作息、调养身体,未雨绸缪,从而更好地应对夏季到来后的炎热与农事的繁忙。

三新荐祖飨时味

《后汉书》中,有“立夏之日,迎夏于南郊,祭赤帝祝融。车旗服饰皆赤。歌朱明,八佾舞云翘之舞”的记载。大意是,崇奉阴阳五行、天人合一等思想的古人,习惯于将夏季与红色、南方对应起来,古代帝王与百官会在立夏之时将车、旗、服饰改为红色,并前往京都南郊,祭祀在天界主管夏季的炎帝与祝融。

即便是无缘参加祭典的普通百姓,也在飘荡的红旗下,感受春夏之交的新气象,例如,北宋诗人白子仪的《立夏后大热偶书》,就描绘了“朱辂初闻建赤旗,绿杨犹啭旧黄鹂。和风骀荡无三月,炎气凭陵又一时”的立夏风景。

在物产丰富的江南地区,立夏时节又是各种应时鲜货上市的时期,各式蔬果与河鲜极大地丰富了百姓们的餐桌,所以有“立夏见三新”的习俗。蔡云 《吴歈百绝其三十》曰:“消梅松脆莺桃熟,麦甘香蚕豆鲜。鸭子调盐剖红玉,海蛳入馔数青钱。”人们将樱桃、青梅、麦(另外也有竹笋、蚕豆或鲥鱼等不同说法)这三样成熟于立夏时节的当季“三新”供奉于神案前,供神祇与祖先享用,称之为“见三新”;与此同时,也会摆下酒宴,饮用烧酒、酒酿,以蚕豆、芥菜、白笋、螺蛳、咸鸭蛋等时鲜下酒,并佐以新麦制成的馒头、面筋。大小酒家也会顺应这一习俗,主动向老主顾们赠予一些酒酿或烧酒,俗称“馈节”。

孩童们最期待的是“立夏蛋”,在立夏这天,将煮熟后的鸡蛋或鸭蛋放入用彩色丝线编制的蛋套内,挂在孩子的胸前或床边。这不但是寓意健康成长的一种装饰,也可以让孩子取下来与小伙伴比斗碰蛋(互相碰撞鸡蛋、坚硬不碎者胜);把玩尽兴之后,便可以把蛋吃了,给孩子补充营养。这也是江南地区预防“注夏”的一种传统手段。

七茶验秤御疰安

所谓“注夏”(又作“疰夏”),是古时春夏之交容易发生的一种季节性疾病,一般表现为全身倦怠、食欲不振、大便不调等症状,也多见于江南潮湿的地区,好发人群为幼儿、老人等体弱人群。为了应对注夏,人们往往会在立夏时节进行食补,从而强健体质。因此,除了给小孩吃鸡蛋,上海等地还有在立夏之时食用荠菜馅馄饨,或者用收割下的新麦制成如蚕宝宝形状的面食“麦蚕”给孩子食用,或者食用以草头和米粉制成的饼状“草头摊粞”等等。秦荣光《上海县竹枝词》中就有“麦蚕吃罢吃摊粞,一味金花菜割畦”的描绘。

另外,茶园茶山遍布江南,而饮茶的保健功效也有助于应对注夏,所以江南地区又有在立夏饮用“七家茶”的习俗,田汝成《西湖游览志馀》曰:“立夏之日,人家各烹新茶,配以诸色细果,馈送亲戚比邻,谓之七家茶。”不过另有说“七家茶”并非自己煮茶后分别赠予亲友,而是向左邻右舍讨要茶叶,汇集各家茶叶所煮制的茶水便是“七家茶”,这可能是地域或阶层的不同导致风俗略有差异。至于预防注夏的效果,民间又往往通过“秤人”的习俗来检验。

每到立夏这一天,家家户户都会用大秤来称量家人(特别是儿童)的体重,之后等到立秋节气再称量一次,以此来检验人们在经历炎热夏季后体重是否有增长、身体是否保持健康。

蚕事三眠守物候

《三礼义宗》曰:“四月立夏为节者,夏,大也,至此之时,物已长大,故以为名。”中国地大物博,立夏时节的东北地区和江南地区,还存在着一定的气候差异,但总体而言,都是温度逐渐上升、动植物开始茁壮生长的时节。为了能保障之后冬小麦等农作物的收获和动物正常繁育,古人往往会提倡在立夏时节休养生息,避免大兴土木或大规模狩猎,注意准备好各类药物以应对夏季的湿热。

正如《礼记·月令》所言:“是月也,继长增高,毋有坏堕,毋起土功,毋发大众,毋伐大树……是月也,驱兽毋害五谷,毋大田猎。……是月也,聚畜百药。” 特别重要的是,立夏前后,正是江南养蚕的关键时期,《清嘉录》中就记载有“立夏三朝开蚕党”的民谚。

明清时期的江南地区丝织业兴盛,不乏全村都以养蚕缫丝为业的例子,蚕在春夏之交,正要经历化蛹前第三次不食不动的蜕皮休眠期(俗称“三眠”),此时的蚕特别脆弱,往往由各家妇女全天候专门看护,精心管理蚕种所需要的温度和湿度,甚至在门上贴上红纸以警示外人、禁绝往来,直到立夏之后方才完成三眠、走出蚕室准备分箔;那些不想经历生火保温等种种养蚕之辛劳的人,也会在立夏刚过的这几天里去向养蚕的“蚕党”收购那些现成的三眠蚕。

策划:董言笑 欧阳蕾昵 施勰赟

统稿:贾佳 施勰赟 李函芮

海报设计:宋雨迪

支持单位:华东师范大学中华优秀传统文化传承创新研究院