值此“五一国际劳动节”之际,“世纪阅读”公号携手出版人杂志、百道网全平台,开展编辑手记征文活动。活动聚焦 2024 年度 “中国好书”、第二十届文津图书以及 2025 年度国家出版基金入选项目,旨在展现编辑在这些优秀出版物背后付出的心血与汗水。

征文活动得到了众多编辑的热烈响应,他们纷纷提笔,用真挚的笔触描绘出图书从策划到营销过程中的点点滴滴,分享了鲜为人知的故事与感悟,彰显了对出版事业的热爱与坚守。这些编辑手记不仅让我们得以一窥优秀出版物诞生的历程,更凸显了编辑这一默默奉献的群体在其中发挥的关键作用。

我们从众多来稿中精选了部分优秀作品,以编舟记“五一”特辑形式推出,带大家走进编辑们的精神世界,感受他们与图书的不解之缘。

编

辑

感

言

小众学科,需要坚守。

——郎晶晶

上海辞书出版社《辞书研究》编辑部主任

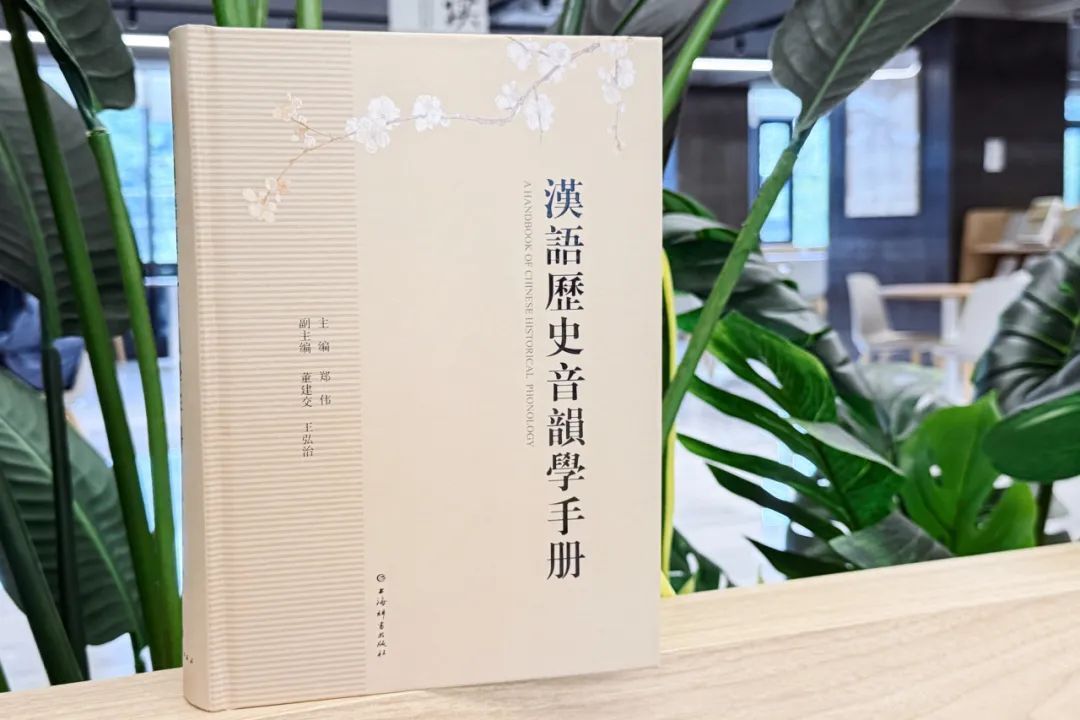

在2025年度国家出版基金资助项目评审结果公示的项目名单中找到《汉语历史音韵学手册》(以下或简称《手册》)的一瞬间,我有一种完满的感觉。

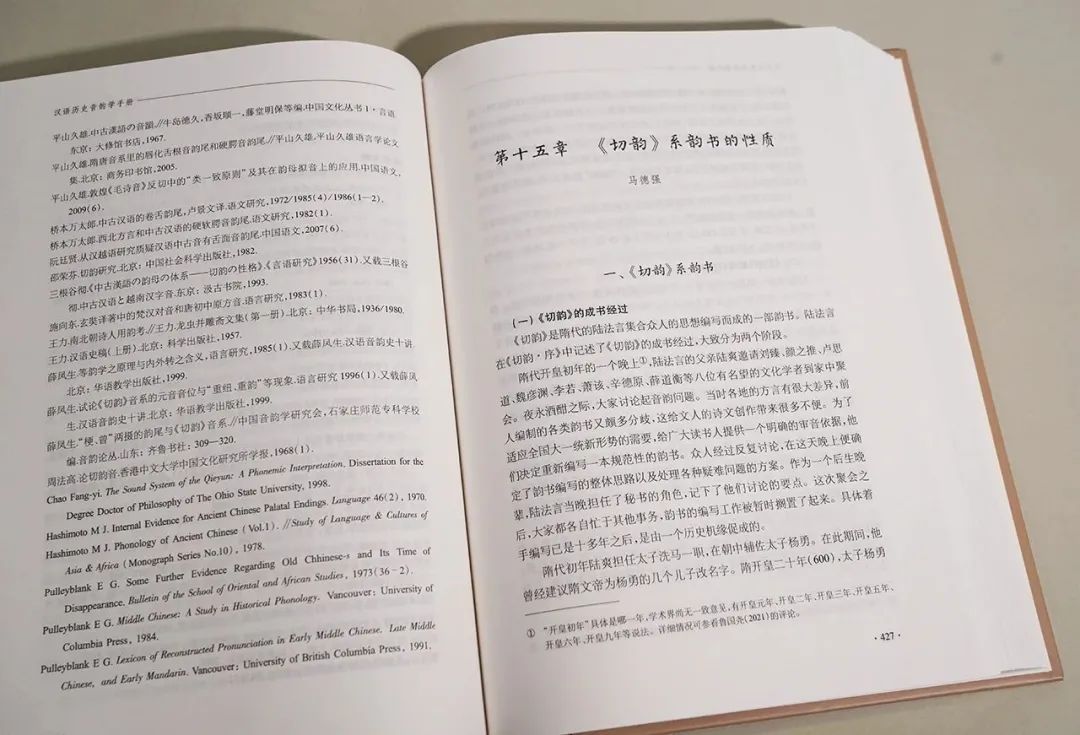

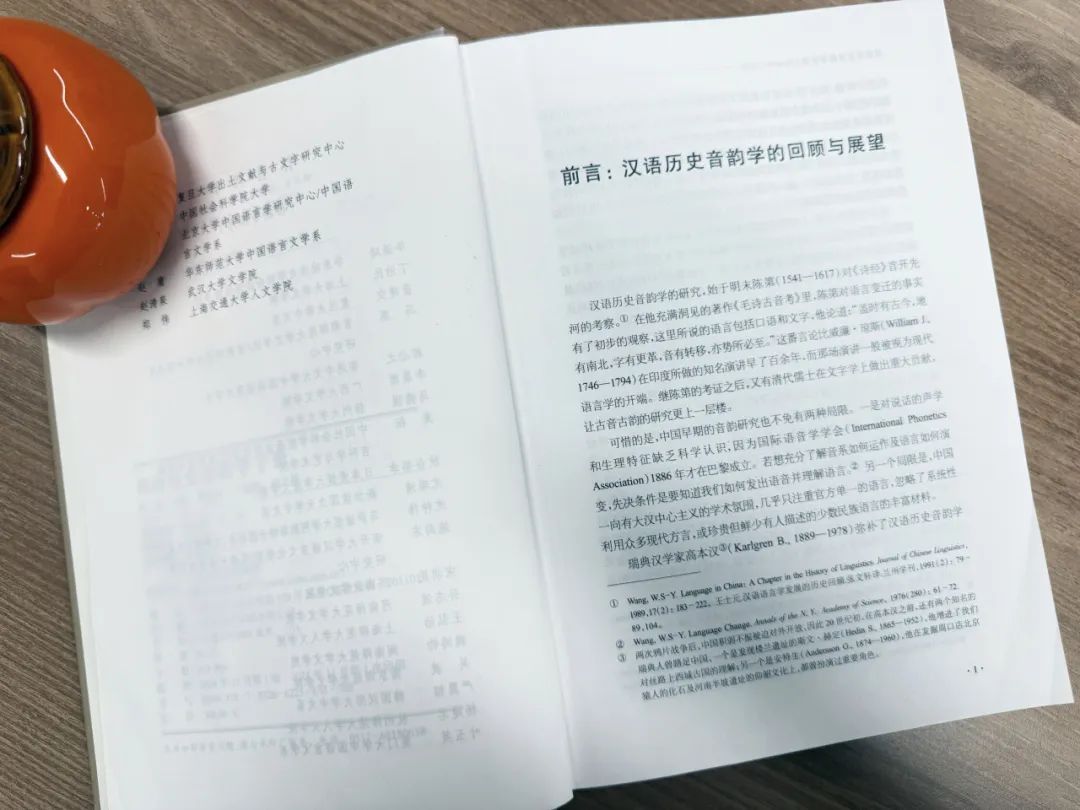

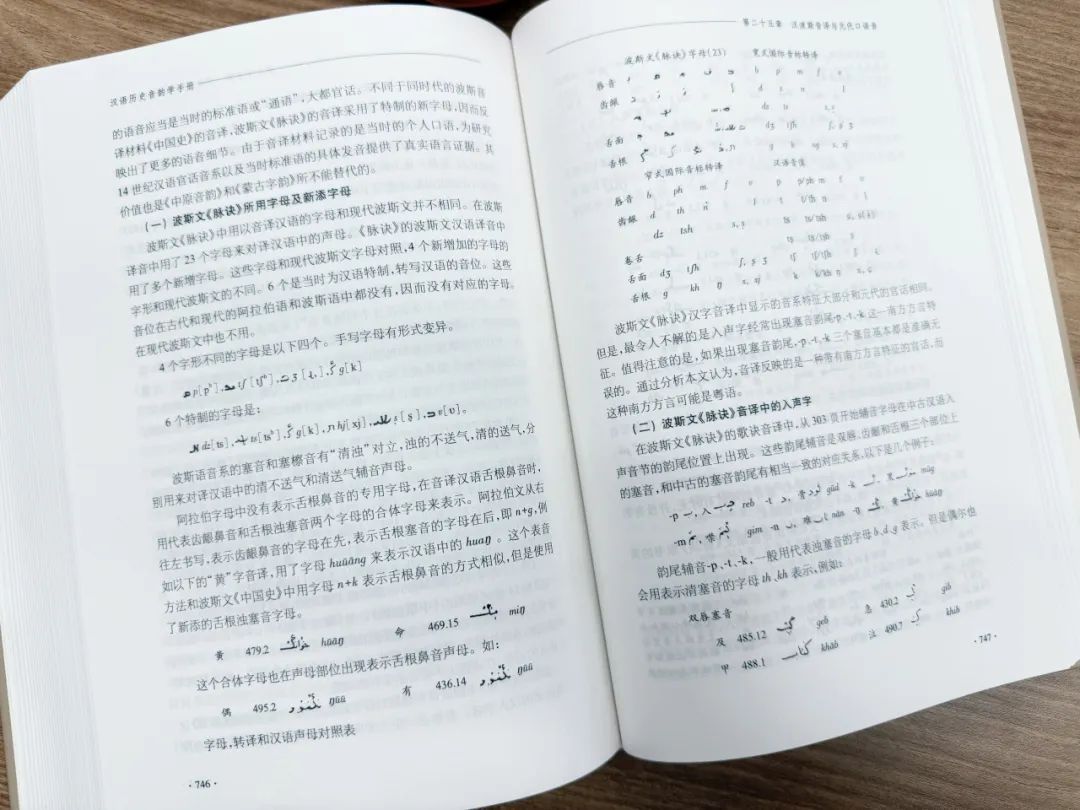

《手册》从策划到出版整整走过了6个年头。这部工具书的出版缘起于2018年,据《手册》主编上海交通大学中文系长聘教授郑伟教授回忆:当年5月19日,著名语言学家郑张尚芳先生逝世,我社张荣总编赶赴浙江温州送郑张先生最后一程。在第二天悼念仪式的间隙,与他及复旦大学董建交副教授、上海师范大学王弘治副教授有了一次简短的晤谈。当时聊到,考虑到教学与研究两方面的需要,他们几个人准备主持编纂一部能够较为全面地反映汉语历史音韵学研究成绩的辞典。张总当即表示赞同,并建议可以改用“手册”的形式来完成这项工作。手册型工具书在国内语言学界尚不多见,但国外的语言学界已有多部“handbook”出版,如:王士元先生的The Oxford Handbook of Chinese Linguistics;布莱克威尔出版社出版的The Handbook of Computational Linguistics and Natural Language Processing、The Handbooks of Applied Linguistics、The Handbooks of Educational Linguistics;劳特里奇出版社出版的The Routledge Handbook of Sociophonetics等,作为国内工具书出版的重镇,出版手册型工具书“责无旁贷”。

早在2018年之前,张荣总编就和我谈起过有关手册出版的工作,希望我们能多关注这一工具书门类。于是,《汉语历史音韵学手册》的出版工作就交由我来负责了。因为学习和工作的关系,我与郑老师、王老师早就熟识,而董老师也是为人谦和,和主创团队的顺畅沟通也让我对这个项目有了更多的信心。2018年12月10日,4人微信工作群组建,2019年1月7日第一次线下工作商谈安排在了徐家汇的星巴克。一杯咖啡,一个下午,三位老师很快确定了《手册》的编写方式——分章节分别撰写。三位根据音韵学学科的发展和特点大致拟定了33个章节,并且根据每一个章节配置了合适的撰稿人,包括25位中国学者,如:麦耘、冯蒸、施向东等,和7位海外学者,如:秋谷裕幸、严翼相、沈钟伟等(由于各种原因,《手册》最后共分30章,共26位撰稿人)。此外,还大致确定了《手册》的撰写思路、约稿信发送事宜等。这是一次非常愉悦的头脑风暴,可以感受到每位参与者的投入和热情。会后,三位老师分头联系了暂拟的撰稿人,所有联系上的学者都欣然同意。之后我代表出版社给每一位撰稿人发去了约稿信并告知了各人负责的章节名。2019年3月30日,《汉语历史音韵学手册》微信编写小组组群,并计划借2019年3月在南京举办的“第七届音韵与方言青年学者论坛”的机会召开撰稿讨论会。

上下滑动查看本书目录

被誉为“东方最美校园”的南京师范大学随园校区的四时风光各不相同,3月的微微寒意掩不住初春勃勃的生机。2019年3月30日晚6时半,撰稿讨论会如期召开,共有18位撰稿人(总撰稿人数为32人,有部分海外学者未能参会)参加,大部分国内的学者都参加了这次会议。《手册》的编写消息在当时的青年论坛微信群中也引起了不小的热议,有学者留言:“金陵伦韵,成就一本著作,雅事一件。”“夜永酒阑,论及音韵。我辈数人,定则定矣!”“欲广文路,自可清浊皆通;若赏知音,即须轻重有异,预祝各位师友撰成不刊之典。”撰稿会上,各位老师都十分认可手册型工具书对于学科总结发展的重要性,大家畅所欲言,对章节设置提出了修改建议,就编写细则、撰写思路、撰写重点等纷纷发表了意见。确定了郑、董、王三位老师为《手册》的主(副)主编及统稿人。会后,根据会议讨论的决定,我整理了《〈汉语历史音韵学手册〉编写细则》《〈汉语历史音韵学手册〉章节内容及撰写着初定名单》《〈汉语历史音韵学手册〉正文体例》《〈汉语历史音韵学手册〉注释及参考文献格式》等多个文件并发送给了每一位撰稿人。至此,《手册》的前期工作基本完成,这场跨越五年的学术接力由此正式启程。

2019年3月30日晚于南京师范大学随园校区召开《手册》撰稿讨论会

编撰过程充满挑战。原定2020年3月的交稿期限因疫情与学术严谨性的双重考量多次延宕。在初定的交稿日期3月30日前,我们陆续收到了部分撰稿人的来稿,三位统稿人在认真审读稿件的基础上提出了意见,强调了《手册》的撰写宗旨并不是前人研究的文献综述,而是对学术史、方法论、学术争议等的综合论述,同时希望每位撰稿人突出自己的研究成果,因为我们认为大部分的撰稿人本身即为对应章节领域优秀的学者,其研究成果大致可展现这一领域的最新研究成果。从2019年3月到2020年3月,直至2023年8月收齐所有26位撰稿人的定稿,30个章节、94万字,这可以说是我职业生涯最长的一个等待交稿期。2023年9月启动编校工作,历时13个月逐字打磨,终在2024年11月将散发着油墨清香的成书捧在掌心。而此刻回望,那些为某个注释放置争论整日的焦灼、为统一体例反复沟通的坚持,都化作书页间流淌的学术温度。而11月也恰恰踩在了国家出版基金出版2024年9月30日后出版的时间线上。也许一切都是最好的安排。

《手册》的出版,是我职业生涯中首次独立承担的集体编纂项目。6年时光里,既要协调26位学者的研究节奏,又需在学术规范与出版实务间寻求平衡,其间艰辛不言而喻。但每当翻阅这部汇聚音韵学百年脉络的著作,便深切体会到:学术出版虽是小众领域的寂寞长跑,却承载着文明传承的厚重使命。工具书的编纂尤需编者如匠人般沉心静气,在字斟句酌中搭建学术对话的桥梁。这段历程不仅让我领略到集体智慧的光芒,更淬炼出对学术出版的敬畏之心——或许这正是小众学科最动人的坚守。

我所在的上海辞书出版社《辞书研究》编辑部原先主要承担的是学术期刊《辞书研究》的出版工作,以及少量辞书学领域图书的出版工作。2017年开始,我们将学术触角探向更广阔的语言学天地,也是一个6年,我们如蹒跚学步的孩童,慢慢学习成长,开始策划出版了一些学界认可的丛书和专著,如:“大学讲义系列”、“清华语言学博士丛书”、《韩国汉文辞书集成》(华东地区古籍优秀图书特等奖)、《明别集整理总目》(华东地区古籍优秀图书特等奖)、《东亚千字文萃编》(国家古籍整理出版资助项目);此外我们还聚集了一批高质量的语言学集刊,如:复旦大学《语言研究集刊》,南京大学《汉语史与汉藏语研究》《汉语研究》,清华大学《清华语言学》,陕西师范大学《语言与文化论丛》,首都师范大学《燕京语言学》,华中科技大学黄仁瑄主编《语言与科学》,重庆师范大学雷冬平主编《语言研究与应用》,等等。今年,我们又有两个项目“中国著名语言学家口述史”丛书(第一辑)”、《汉语历史音韵学手册》入选2025年度国家出版基金拟资助项目,后者还入选了“世纪好书”2025年1月榜、百道好书2025年2月榜,这恰似教室后墙新贴的奖状,见证着我们在专业坐标系中的成长刻度。如今的编辑部,既是守护辞书学火种的藏书阁,也是孵化语言学新芽的育苗房。在时光的长卷上,我们用铅字镌刻文明的年轮,以纸页丈量学术的疆界。每一部著作的问世,都是对前人智慧的致敬,亦是向未来探索的启程。