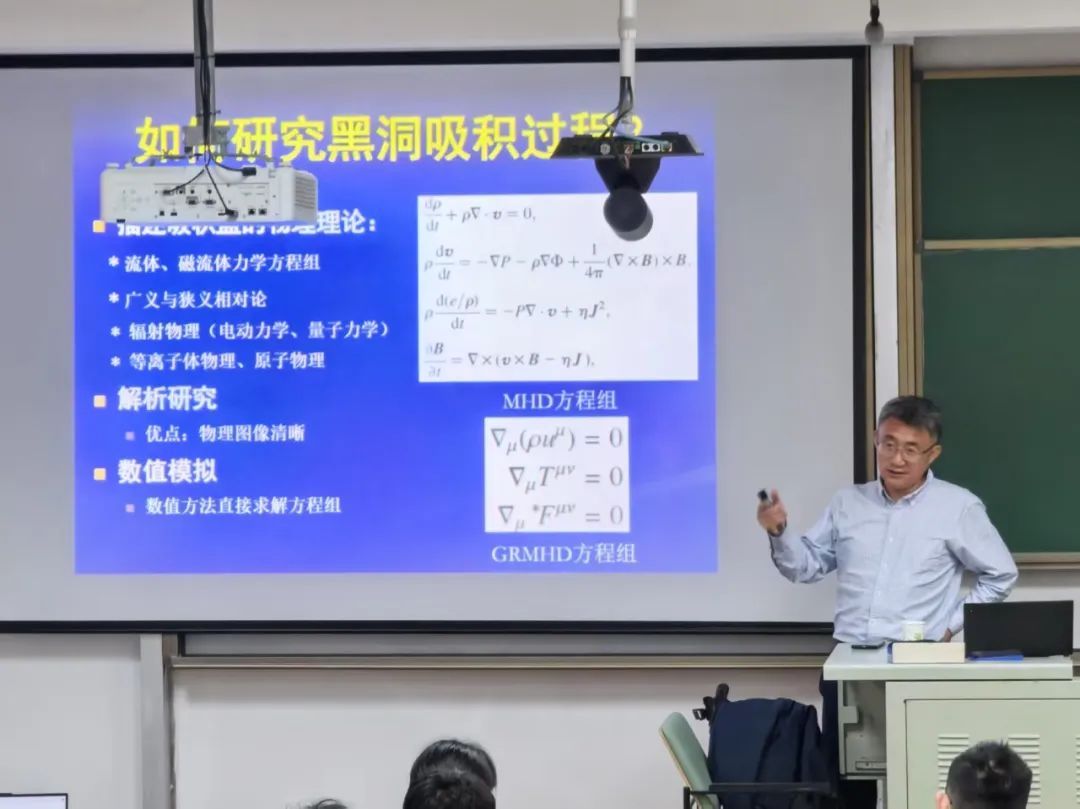

在复旦大学《物理前沿导论》的课堂上,袁峰教授正在介绍黑洞吸积理论。这门由32位物理学科骨干教师轮流介绍各自研究方向的学科导论课程始于2024年,覆盖了物理学系所有研究领域,帮助学生用一个学期的时间概览学科全局,培育科研志趣。尽管课程主要针对大一新生,但吸引了不少高年级学生跨级旁听。课后,23级物理学系本科生张子楠打算加入天体物理相关课题组进一步深入学习。

这一场景,是复旦大学以系统性改革重塑理科拔尖创新人才培养生态的缩影。2024年以来,学校实施教育教学改革3.0,推出“相辉学堂”“AI大课”“思政大课”“X+AI”双学位项目等创新举措,推动学科交叉,以四个融通为标志,全面构建人才自主培养体系。

通过“拔尖计划2.0”基地建设、个性化培养模式、跨学科融合机制,打造数学、物理、化学、生物等基础学科拔尖人才培养新高地。从大一新生的学科导论课程到直博生的顶刊论文,从跨学科实验室到国际科研合作,这场改革,为“干细胞式”拔尖创新人才,搭建起从基础课程到学术前沿的无缝通道。

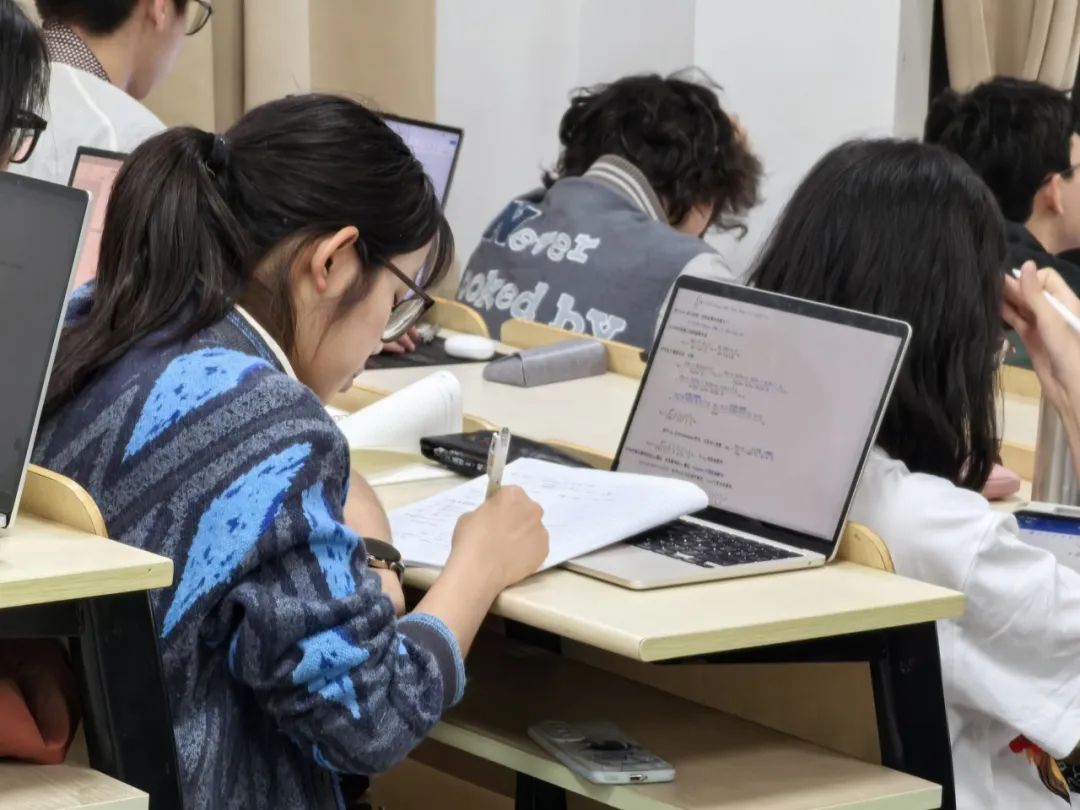

本研学生同一教室上课,

将成常态

淬炼“金课”,挤掉“水课”,开设交叉跨学科课程,建设大学分、高难度的本研荣誉课程体系,将通识课程、跨学科学程(微专业)覆盖本研全学段,是教育教学改革3.0的重要变革。

春季学期,化学系开出一门新课——《切问近思》。初听名字,有些深奥,实际是理论与实践的跨界实验场。课上学生学习如何进行文献检索、数据收集,通过文献调研整合知识、解决问题,提出创新想法。

两位本科生在李巧伟教授和纪季副教授指导下,把微流控技术用在晶态多孔材料合成上,目标直指化学实验创新大赛。在化学系,院士与中青年组成教学团队,将化学基础课《普通化学A》讲得有声有色,小班制“物理化学实验”,让学生在动手中获得新知。

▲

“谈家桢”班学生通过“炉边夜话”活动与大师对话,何远隆(第二排右三)就曾与细胞程序性死亡领域开拓者、复旦大学1982届校友袁钧瑛研究员交流科学生涯规划

生命科学学院整合内容重叠课程,合并升级课程4门,撤除不符合整体知识结构要求的边缘课程10门。2021年起,开设专业进阶课程《定量生物物理学前沿导论》,由诺贝尔化学奖获得者莱维特主讲。谈家桢创新班鼓励学生进行自主性学习和研究性学习,2020级谈家桢班的何远隆在本科阶段修读8门荣誉课程,在高难度课程中,探索学科前沿。

数学科学学院推出数学英才班,创立“3+2”荣誉课程模式——每周3节课讲基础知识,2节课进行前沿研讨,开展小组讨论、前沿讲座、专题汇报、自主学习。在分析、代数、几何拓扑、应用数学四大系列,开出17门荣誉课程。“荣誉课程突出前沿性、拓展性、延伸性,让我们把知识‘嚼碎了再重组’”,23级数学直博生卞诗瑞说。

得益于跨院系修读,23级直博生傅正航在本科阶段横跨大气、数学、物理、化学、计算机等学科选课,用多学科知识,构建国自然项目中的创新思路。

AI技术被深度融进各个学科。一句“上海今天不下雨”,让“伏羲”大模型走入人们视野。这个由人工智能创新与产业研究院联合大气与海洋科学系,基于学校自有的云上科研智算平台CFFF,训练出拥有45亿参数的“伏羲”气象大模型。

2024年起,学校推动AI赋能教育教学,推出116门AI课程,建成AI-BEST课程体系。生物学科6门AI课程入选学校首批“AI大课”,化学系的《人工智能化学计算模拟》是一门计算化学与AI结合的硬核课,而《人工智能在化学中的应用》则展示化学与AI结合的多元应用场景。

此外,学校基于AI-BEST课程体系,推出数、理、化、生、气五大学科的“X+AI”双学士学位复合型人才培养项目。

教务处介绍,3.0版的教育教学改革标志之一是把“2+X”从本科扩展到本研全学段,在培养路径上实现“2+X+Y”的立体交叉的多元融通。这其中,“2”是通识教育与专业培养,“X”是多元发展路径,“Y”则专攻融合创新能力培养。“我们已打通本研选课间的壁垒,赋予学生自主个性化发展的权利和能力,本研学生同坐一个教室上课,将成为常态。”

科研前置:

让本科生直通“学术深水区”

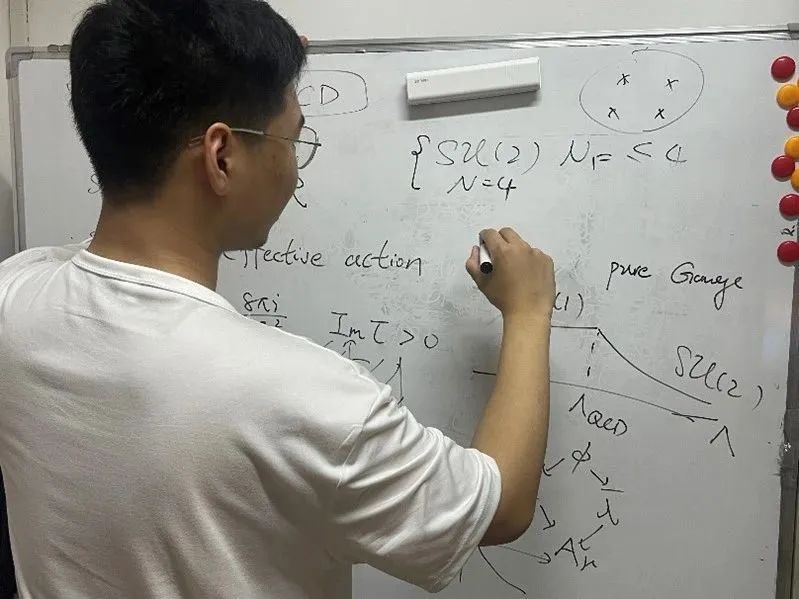

21级物理学系本科生张宇泰大二进入科研导师SatoshiNawata教授课题组,在导师的带领下与研究生共同研究超对称理论。大三,他参与研究项目《DAHA和膜量子化:揭示量子场论中的代数结构》,不仅得到国家自然科学基金本科生项目的资助,更让他有机会将理论与实际研究相结合。通过层层选拔,他加入中国优秀学生代表团,赴德国各高校和研究所进行访问学习,并参与了2024年诺贝尔奖获得者大会。

直博后,卞诗瑞便开始跟随数学科学学院教授林伟,开展复杂生命系统的势能景观量化方法与突变预警理论研究,直博首年即以第一作者发表两篇顶刊论文,还斩获国家自然科学基金青年学生博士生项目……

支撑直通“学术深水区”科研能力的,是复旦独有的“螺旋递进”科研训练体系——即“2+X+Y”培养体系中“Y”。

▲

张宇泰的拔尖导师、寝室导师和科研导师来自于不同领域、关心的问题和思考的方式不同,在他们的指导下,他逐步找到了适合自己的方向

低年级“播种”。为新生配备学业导师/拔尖导师,鼓励师生共创,在大一、大二设立学科前沿导论课和无学分讨论班,由学科带头人负责,有组织地引导学生早进课题组轮转, 培育兴趣。

在物理学系无学分讨论班,师生逐章拆解《广义相对论的数学基础》。这种“去功利化”的学术研讨,让大一新生也能触摸理论物理前沿。没有学分压力,反而激发了探索欲。系里还专门设立《科研实践》课程,将研究生的“科学研究”前移至本科学段,鼓励学生走进课题组进行系统性的科研训练。

化学系已形成“荣誉课程+科创实践”双线培养模式,大一大二就能参与科研课题。24级直博生林子涵大二下就进入课题组开展计算化学方向研究。“我们本科生还会自主举办‘拔尖计划文献交流会’,学院里的老师们也会来指导、旁听。”林子涵回忆起自己大二第一次分享,就是关于量子逻辑门、量子比特等量子计算机与量子算法知识。

大气与海洋科学系构建起体系化、前沿化的实践教学体系。学生在复旦大学大气观测站,开展常规气象要素、大气环境、边界层湍流结构等多要素同步监测,跟随任课教师赴上海市气象局、中国极地研究中心、崇明东滩等地开展实践访学活动。

高年级“结果”。进入3年级,学生需要进行2学期的科研实践训练,完成1项复芏计划项目(FDUROP),激发创新志趣,在“做中学、学中悟、悟中创”。

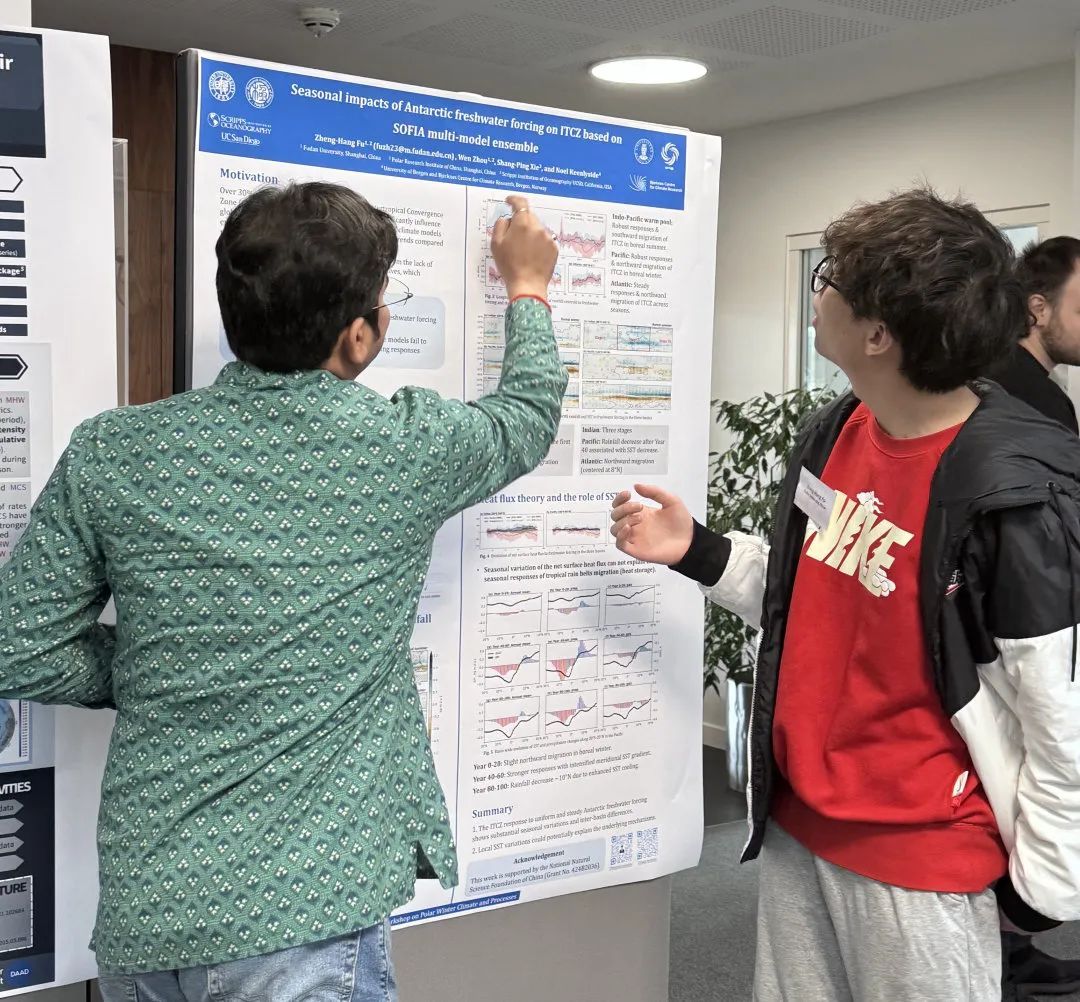

不久前,傅正航赴挪威卑尔根大学进行短期科研交流。“从大二的‘启明星计划’到大三的望道项目,再到后来的国自然项目,我在本科受到的科研训练环环相扣,让我很丝滑地进入博士科研生活。”截止目前,他发表一区SCI论文3篇。

全程“护航”。为破除“重知识传授、轻能力培养”,在生科院,大二学生就开始三阶段《系统科研训练》课程。《生命科学创新实践》《生物科学研究设计与实践》等课程,培养学生各类学术报告能力。

2020级谈家桢班的何远隆上过其中两门课,还报名Dream Lab和校级FUDROP——曦源项目,“在课程上老师就对我项目在实验设计层面进行精细化指导,通过提问的方式,让我抓住科研关键问题。”

▲

每学期“数学英才班”还会组织同学俗称“披萨交流会”的师生见面会,学生们和二三十位的优秀教授乃至院士吃饭聊天,卞诗瑞尤为喜欢这种师生互相交流、共同钻研的学术氛围

卞诗瑞通过数学科学学院科研实践课程《独立学习(上)(下)》等本科科研一贯制培养计划,锚定复杂系统动力学。大三加入李春贺教授的“计算系统生物学”方向,研究复杂随机系统的势能景观近似方法,教授让他精读《随机力与非线性系统》,复现数学推导。一年下来,综合所学,卞诗瑞设计一套在高斯分布上增添高阶矩信息的理论方法,成果发表于该领域重要期刊Chaos上。

在此期间,他将自己的思考形成科学问题,获得教育部第三届基础学科拔尖学生培养计划2.0 “提问与猜想”活动全国一等奖。大四直博后,他继续攻坚,由此延伸的系统问题于今年在Cell Reports姊妹期刊Cell Rep. Phys. Sci.见刊。由此延伸出的系统问题,也获得国家自然科学基金青年学生博士生项目资助。

打造拔尖创新人才

成长“立交桥”

从过往的本研贯通到本研融通,一字之差,却有不同内涵。

作为复旦大学教育教学改革3.0版的骨架,本研融通是将本硕博各学段作为“完整的有机体”通盘考虑。按照“目标逆推”思路,“一以贯之、各有侧重、持续进阶”,自上而下(top-down),顶层设计构建人才培养体系,重塑本研各阶段的培养目标、教育教学模式和资源配置方式,进行“本研融通”全链条顶层设计。

其目标是,针对“干细胞式”拔尖创新人才成长规律,开展长学制、全周期培养,构造人才自主培养体系的骨架。

在本科阶段,卞诗瑞已经修读3门研究生的课程。直博后,相关学分互认,他有更多时间安心投入科研。24年11月,他入选“中国科协青年人才托举工程博士生计划”。并在此之前,进入数学学科高层次人才培养中心。

▲

傅正航在剑桥参与极地冬季气候过程相关工作坊的同时,也在为“中气爱”科普平台撰写解析文章,复旦的国际化培养中都带着“本土基因”

这几天,傅正航带着他的国自然课题,在英国剑桥参与工作坊,和各国学者讨论南大洋淡水强迫对热带辐合带的季节性影响机制。作为“卓博计划”成员,傅正航毕业论文与博士研究方向无缝衔接。他的本科毕业论文主要成果发表在Science Advances上,并入选为该期封面论文。作为“望道学者”,他在博士期间继续深耕项目中的国际难题,构建创新模型,成果日前已被期刊Nature Climate Change接收。

化学系建设本硕博中心,本科生和研究生一起攻关课题,中心的老师会在课题申请、中期、结题各个环节把关,提出意见。在物理学系,本研课程体系在10多年前就一体打通,实现学分互认。数学、生物学依托2023年建成的国家基础学科高层次人才培养中心,2024年校内也启动支持物理学、化学高层次人才培养中心,助推本科教育主体向本博融通转变。

▲

林子涵曾作为唯一中国学生参加慕尼黑量子科技中心暑期学校,化学高层次人才培养中心为其提供资助,回国后他也逐步开启AI4S相关研究

目前,复旦数理化生等学科正积极推进本博融通培养方案,创新性推出8年制“理学学士+理学博士学位”的一贯制培养新范式。

让学生成长道路不断档,学校为这种“立交桥”式培养搭建了一套灵活机制:不“因人设课”,而是“为课找人”。在重新梳理本硕博课程和培养方案基础上,本研融通通过压缩学分,删减重复性课程,开设新课,打通本科和研究生教育,全校一套课程体系,给每一门课标注1-8的层级,杜绝本科与硕博课程重复。本研融通人才培养模式改革还着重对于学生实施长周期和全链条的科研训练和实践实训。

本研融通,绝非仅仅是本科招生进校、直接博士毕业离校,而是打造人才自主培养的“高速公路”,让学生获得自主构建知识结构的能力。在其中,可以本硕博一通到底,也可以通过“匝道”动态进出,还可以在不同道路之间切换。

“拔尖创新人才需要长周期、全链条培养。要助力有潜力的学生形成科学志趣、发展优势特长、致力创新报国。学校将用2-3年的时间,以造就多类型人才为目标、学科专业调整为基座、本研招生联动为源头、培养体系和课程教学一体化设计为路径、管理体制机制调整为保障,全面革新高层次人才培养模式”,校长助理、研究生院常务副院长陈焱说。

组 稿

校融媒体中心

文 字

赵天润

图 片

受访者提供

编辑/责编

赵天润

▼更多复旦新闻,敬请留意复旦大学官方网站。