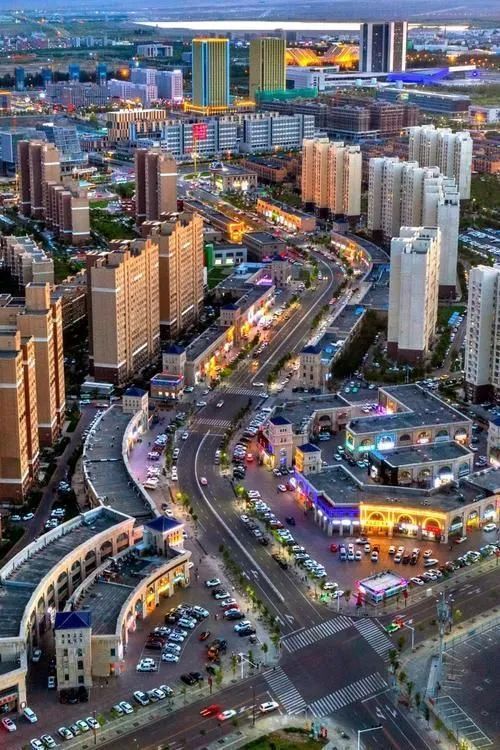

2015年,当“援疆”的号角吹响,上海与克拉玛依的双手便紧紧相握。从黄浦江畔到戈壁油城,这场不带资金的“智力援克”,在10年时间里以才智赋能、以人才共鸣,实现了从“输血”到“造血”的智慧跃迁,谱写出一曲新时代的“造血”长歌。

这位是克拉玛依市中心医院耳鼻喉科住院医师买尔给娜•努尔太,多年以来,科研一直是这个小科室的短板。但让入职才2年的买尔给娜•努尔太特别高兴的是,去年以来,她在老师的帮助下,成功申请了一项课题,还撰写了一篇SCI论文。她口中的那个“他”,就是上海援克干部、克拉玛依市中心医院耳鼻喉科主任、副主任医师赵传亮。

赵传亮之所以成为买尔给娜•努尔太的老师,缘于这批上海援克医生任职后与克拉玛依市中心医院签订的师带徒责任书。他们需要对年轻医生进行从临床到科研的带教培养,严格完成院方提出的各项考核目标、工作要求,并在年底进行汇报。

上海援克干部、医院院长助理、全科医学中心主任刘琦介绍,从“专家坐诊”到“体系革新”再到“人才带教”,上海的人才、资源、经验,正努力让克拉玛依市中心医院的各个环节留下“上海标准”的影子。

10年来,上海总共有4批41名援克医疗人才跨越山海来到克拉玛依,不仅给当地的医学领域带来了技术、资源,更坚持“输血”与“造血”并重,全力提升受援地的“造血功能”。仅2024年,像赵传亮和买尔给娜•努尔太这样的师徒结对就有12对,帮带提升医生20名,开展教学查房600多次,专题知识讲座80多次。指导受援地医生积极申报国家、自治区及市级科研项目5项,完成SCI论文2篇,主编全疆通用教材1部,推进本土人才培养和适宜技术扎根。

克拉玛依市中心医院医务部主任、骨科中心主任廖燚说出了院方和上海援克团队共同的心声。

为了培养当地骨干人才,上海援克团队依托援疆资源优势,积极实施“医疗卫生高级研修班”培训项目、“沪上名医油城行”小组团项目、“青年骨干医生赴沪进修”能力提升项目等,培训医疗人才1000余人次。

克拉玛依市中心医院骨科中心副主任王健,日前刚刚完成在上海同济医院的进修,带着问题和困惑去上海,再带回经验应用到工作岗位上,成为他这些年的常态。

从“授人以鱼”到“授人以渔”,当下,上海援克团队更着眼于探索两地在医疗领域的“共渔之道”,包括推动同济大学医学院与受援医院签订教学医院协议,打造科研合作平台,推广应用前沿技术18项;推动援疆医疗资源向疾控、妇幼及基层医疗卫生机构延伸,协调受援地市级医疗机构、公共卫生机构与上海相关单位全覆盖签订协议,组织7批“小组团”60余名柔性援疆专家来克开展精准支援,建立健全长效帮扶机制。

在基础教育领域,为当地培养人才、留下自生长的种子同样重要。上海援克干部、克拉玛依区教育局副局长王浩峰介绍,此次来克拉玛依教育帮扶的上海干部人才,都挂职在当地的教育局、教研所,而不是在个别学校从事一线教学工作。

“输血容易,造血难”,上海对克拉玛依的教育帮扶工作同样如此。如何让人才成长可持续?沪克协作的答案是——用制度固化经验,用机制激发活力。此次援克的干部人才中,多位在当地建立了名师工作室,带教当地青年骨干教师。

上海援克干部、中小学道德与法治教研员李琥,在带徒弟的同时还不断向更广泛的教学领域延伸触角,让上海的先进教育教学理念不断辐射。

克拉玛依市南新小学道德与法治教师黄梅,就是李琥带教的青年骨干教师。

上海援克以来,先后开展“上海教育名校长领航计划”、“油城名校长名师跟岗培训”、“沪克访问学者”、“克拉玛依市‘大国工匠 数字赋能’培训班”等项目赴上海专项培训。同时,成功实施“青蓝”带教计划,探索沪克“小组团”服务新模式,邀请教育部中学校长培训中心专家、上海市“高峰计划”主持人、长三角智库专家、知名校长等各类教育专家到克拉玛依指导。

克拉玛依区教育局党组成员于洋对于10年来上海对克拉玛依的教育帮扶工作如数家珍。

学生是受援地未来发展的人才基础,多年来,上海援克干部还协调沪克两地多所学校建立交流互访机制及书香校园共建活动,组织优秀学生赴上海开展“沪克手拉手,共筑教育梦”研学夏令营活动。

上海援克干部、克拉玛依区委常委、副区长李志斌表示,克拉玛依的孩子们在这些交流互访活动中的收获和表现,让援克团队更加坚定了继续推进这项工作的信念。

去年一年,上海援克团队充分利用上海的优质教育资源,聚焦党政管理、产业经济、教育创新、医疗卫生、社会治理等多个关键领域,科学设置22个特色鲜明、针对性强的培训班次,累计组织近900名克拉玛依干部赴上海参加培训。同时,紧密围绕当地重点产业发展和民生需求,邀请氢能、数字经济、智能网联、交通管理、医疗卫生、教育等多个领域的31批次、共155人次专家学者到克拉玛依讲学指导,惠及当地干部3500多人次。

上海援克干部、克拉玛依市委副秘书长、组织部副部长张懿溢介绍,上海援克团队与当地携手,通过“送出去、请进来、跟岗学”,多层次、全方面为克拉玛依培养干部人才。

张懿溢还介绍,上海援克团队还积极发挥援疆干部人才自身优势,推进克拉玛依当地申报第三批自治区“2+5”重点人才计划项目546个,数量位居全疆前列。同时深度参与招才引智工作,推动克拉玛依市委组织部、市人社局赴复旦、交大、同济、上外等高校开展克拉玛依人才政策宣讲推介及人才招聘会,积极与各高校开展西部计划志愿者、暑期实践、产学研交流、干部人才培训等多方面合作。协调同济大学团委第二批同济大学“同行计划”博士团10人到克拉玛依开展暑期实践,新增本硕博暑期实践团复旦大学10人、上海交大9人,形成各类调研报告数十篇。

当黄浦江的智慧浪花与戈壁滩的油浪共振十年,上海援克人才协作的篇章早已超越单向帮扶的叙事。当克拉玛依的干部在科技产业园中运筹帷幄,当本土医生在无影灯下完成高难度手术,当石油城的课堂传出最前沿教学模式下的朗朗读书声,克拉玛依正逐渐形成“引智—育才—反哺”的生态闭环。真正的援疆,不是将东部的大树移栽到西部,而是让戈壁长出属于自己的森林。或许终有一天,足够茂盛的克拉玛依“人才森林”,将成为滋养东西部共同发展的一大片绿洲。