刚刚过去的这个周末

“人形机器人跑马拉松”

持续火爆

昨天举行的上海半程马拉松赛,浦东产的两款人形机器人亮相赛场,并与运动员热身互动。

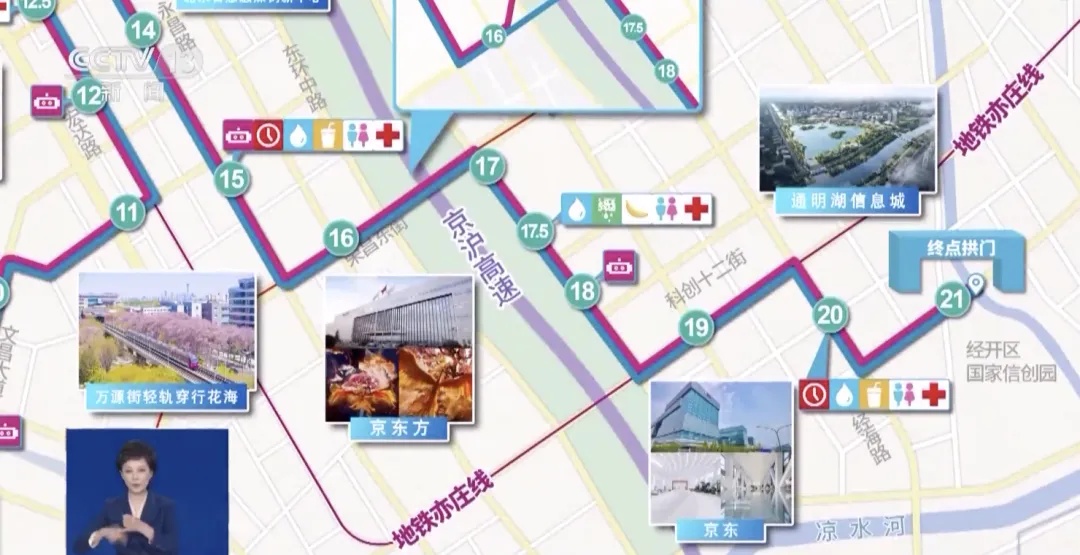

再前一天,全球首场人形机器人半程马拉松在北京开跑,“上海代表队”共有4家公司5支队伍参赛,其中3支成功完赛。

从实验室到马拉松,人形机器人绝不只是在跑步。

一架代表“EAI”战队

未更换电池完赛

续航能力全场第一

卓益得机器人创始人、上理工机器智能研究院执行院长李清都惊喜地表示,这个成绩直接验证了全新的肌腱仿生驱动技术路线的可靠性,“意义重大”。

李清都:我们做这个机器人,最主要的目的还是为了园区、社区、楼宇、校园、码头甚至边境的巡逻,包括电力巡检这种危险的场景。它是按照长续航走路去做的设计,不是为了跑马拉松设计的,所以抖动之类的问题没有考虑太多。我们接到邀请大概也就提前了一个月,没有时间改结构了,只能把螺丝拧紧一点,别跑着跑着散架了。

“肌腱仿生驱动”是全新的技术路线,学术界一直比较担心它的疲劳性、寿命等问题,所以我们就在这个马拉松实打实让它跑一跑。跑下来的话,至少证明这条技术路线是没有问题的。

全球少数能实现“拟人直膝”行走的机器人之一、来自徐汇的Orca I也完成了比赛。这是它公开亮相以来,第一次在实地上成功完成较长距离的奔跑,整个过程没有故障、没有摔倒,仅用2分钟完成过一次快速换电。

负责研发的“青心意创”结构设计负责人毕备说,团队在一个月内对机器人进行针对性训练,奔跑算法的稳定性与续航能力都有了大幅度提升。

毕备:硬件结构侧,我们主要对机器人本体进行减重设计,提高续航能力,降低能耗,并升级结构连接处,电路板等的防松防震措施。在算法侧,我们优化运动控制算法,迭代了很多版本,让机器人能在跑步的状态保持长时间的稳定,并实现灵活的转向和变速。

有了这场成功的公开验证,李清都教授表示,实验室下一步将聚焦“多模态大模型+肌腱驱动”技术,除了工业场景,也会集成国产AI大模型,进军教育、康养等领域。

李清都:已经走进家庭的机器人,轮式的居多。现在AI大模型已经到了平民化的水准,人形机器人简单照顾一下老人的话是可以的。如果是用人形机器人帮你洗衣做饭,我觉得至少得5年;应用场景比较复杂的话,10年之内应该能解决;20年之内,甚至能超过人的水平。

当前国内外人形机器人技术

上海市人形机器人创新孵化器运营总监艾倩雯介绍:孵化器聚焦人形机器人本体,也关注全产业链的技术协同,为企业提供从人才、技术到市场、资本的全链条服务支撑。人形机器人这样的高速成长型企业,可以与孵化器内其他上下游企业,如灵巧手、仿生眼等开展紧密合作,加快产品迭代和应用落地。

本文经授权转自:话匣子

图片来源:采访对象供图、央视新闻、北京日报、北京亦庄