张乃清,闵行区文史专家。长年研究乡土历史文化,著有《上海闵行文史丛书(第一辑10卷,第二辑11卷)》《人文闵行丛书4卷》和《上海闵行非遗丛书》10多卷。史海钩沉,“今日闵行”与张乃清老师携手推出“乃清叙史”,让我们在一段段闵行史话中,感受江南人文的魅力——

当今,每年4月下旬有“全国公共图书馆服务宣传周”,4月23日为“世界读书日”。公共图书馆是指向社会公众免费开放,收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务,开展社会教育的公共文化设施,是一个文化地标。旧上海图书馆(今杨浦区图书馆)筹建于1932年,建成于1936年。而在上海近郊闵行老镇,1929年10月就诞生了“上海县公共图书馆”,但是举步艰难,幸遇一批热心人……

闵行区图书馆内景

刚刚问世即成弃儿

1928年初,上海县教育局为丰富乡村学校学生的课外阅读,特意在南市蓬莱路上设立“上海县巡回书库”,规定每3个月举行一次校际交流,各学区平均15周作一次小巡回,25周学区间作一次大巡回。这项措施已经具有公共图书馆性质。

1928年8月,上海市、县分治。上海县对此争议不断,人心不齐,当局一时无法选定新的县治所在地,只得把某些县级机构迁往闵行镇。而号称“小上海”的闵行镇没有成为县治所在地准备,造成尴尬局面。1929年10月,“上海县巡回书库”匆匆迁移到闵行镇上,临时在上海县民众教育馆内设了个图书部,对外号称“上海县公共图书馆”。但是,因用房狭隘,图书无法上架陈列,校际巡回只得停止,民众意见很大。

刚刚问世的“上海县公共图书馆”竟然就成了“弃儿”,急待有人“认领收养”。

马桥强恕小学旧址

强恕小学“认领”县图书

当时,马桥强恕小学校长张槱(字经野)是个热心人,颇具社会责任意识,即以马桥地区历史文化底蕴深厚,民众急需公共文化供给为由,强烈要求将原有巡回书库的图书放到马桥镇上,不惜以地方资源承担“认领”公共服务机构之壮举。

于是,征得上海县政府同意之后,“上海县公共图书馆”迁往马桥镇,馆址就选在设施较为齐全的马桥乡立强恕小学内(位于马桥老镇中街)。在学校老师们的全力配合下,立即开辟书库和阅览室,原有巡回书库的图书全部上架陈列,并及时订阅了各种报刊。经过进一步调整充实之后,全面恢复了县内校际交流服务,让周边学校师生重新享受课外阅读的乐趣。

1930年《中华图书馆协会会报》报道:位于马桥强恕小学内的“上海县公共图书馆”组织儿童读书会,会员有100多人,每月集会2次。马桥强恕小学由此更加书香四溢,在校师生颇多受益。

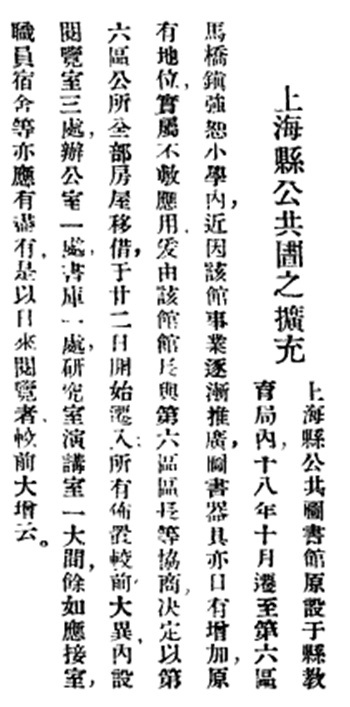

1930年《中华图书馆协会会报》书影

幸有小镇办大事

据1931年《中华图书馆协会会报》报道:因读者不断增多,设在强恕小学内的“上海县公共图书馆”日益显得狭隘,而马桥镇上原第六区公所用房正闲置,即改建为“上海县公共图书馆”新馆舍,由老校长张槱出任图书馆馆长,馆内设阅览室3个,研究演讲厅、书库各一大间,另有办公室、接待室和职工宿舍。时有馆藏图书7000余册,分哲学、政治、经济、文学、艺术、历史、地理、科学、医学、自然等10大板块。又添置了全套《东方杂志》《万有文库》,为镇馆之宝。

后来,由钮永建出面募得巨款,将马桥镇中街南边废弃的文昌阁装修一新,作为“上海县公共图书馆”又一处新馆舍,而本地人称之为马桥“文昌阁图书馆”。由馆员数人办理借阅,恪勤尽职,书刊整理有序,借阅手续简便严明,文化气息甚浓。至1935年,这里有藏书45000册,以小说和儿童读物居多,每天读者约80人次,负责人杨益三。

1937年12月,日寇疯狂入侵马桥地区,日兵骑兵队占据马桥城隍庙及“上海县公共图书馆”,拆毁门窗书橱烧水洗澡,珍贵书籍被焚一空。

公共图书馆重获新生

抗战胜利之后,“上海县公共图书馆”在马桥镇上艰难恢复,但已今非昔比,逐渐淡出公众视线,名存实亡。

直到1958年,随着人民公社的建立,各地建立小型公共图书馆,同时上海县人民政府筹划在闵行镇重建县级公共图书馆。

1958年,江苏省上海县归上海市,上海市西郊区撤销。西郊区图书馆归并到正在筹建中的上海县图书馆。1959年1月,“上海县图书馆”在闵行老街正式开馆。

1985年8月,上海县图书馆新建馆舍落成,馆址在莘松路404号。1992年,随着新的闵行区建立,更名为“闵行区图书馆”。

位于莘松路404号的上海县图书馆馆舍

作者:张乃清

编辑:方佳璐

初审:陈依婷

复审:林心怡

终审:徐雷冰

转载请注明来自今日闵行官方微信