4月17日至18日,一场特别的研讨活动在镇江举行。和省作协主办的其他会议不同,这场“文学苏军新关注”的与会嘉宾并非专家大咖,而是来自省内代表性文学副(内)刊、地方文学场馆和基层、行业作协的代表们。

何为“新关注”?作为省作协继面向全国推出“文学苏军”领军人物、“文学苏军”新方阵、江苏文学新秀之后,推出的关注地方、介入文学现场的创新性文学研究活动,“文学苏军新关注”是省作协延伸工作手臂,面向社会、面向基层、面向群众搭建的新窗口、新平台。

何以“新关注”?目光扫过这份与会者名单:有丹阳、如皋、阜宁的基层作家,有新华日报、扬子晚报、江苏经济报、徐州日报、如皋市融媒体中心的副刊编辑,有支持文学事业的企业家代表,也有凤凰文艺出版社、南京《青春》杂志等传统的文学发表阵地。

省作协党组成员、书记处书记、副主席丁捷是“文学苏军新关注”活动的发起人。“一说到基层创作,很多人觉得水平不高,其实很多好作家都是从基层走出的,甚至有些作家成名之后,仍然坚持留在基层,就像鲁迅文学奖得主夏坚勇、庞余亮。”

丁捷认为,基层不缺文学人才,缺的是机遇和平台。怎么办?“这就要求传统文学界‘破圈’。‘文学圈’不应是个‘小圈’,而应是个‘大圈’,各级报纸副刊、文学场馆应该在‘圈’里,支持文学事业的企业家和官员应该在‘圈’里,文学爱好者和读者也应该在‘圈’里。”

由此,“文学苏军”的概念便扩大了。省国资委原副主任、“跨界”评论家王正宇说,“文学苏军”包含两个层面的含义,一是鲜明的地域特色,二是庞大的专业、业余作者队伍及有影响的高质量作品,“专业和业余作家要齐头并进,文学期刊要生动活泼,文学载体阵地要坚强巩固,新的文学形式要深化拓展——文艺的大发展、大繁荣,依赖于广大人民群众精神世界的不断充实,要把人民群众中蕴藏的创作能量激发出来。”

参观吕城文学馆 本报副刊受邀参与分享。新时期以来,本报副刊顺应改革开放的时代新潮,摹写新气象、新生活,推动曹文轩、周梅森、黄蓓佳等一批当代作家成长;坚持“大副刊”理念,以新闻之新、思想之深、人文之暖、文学之美,促进副刊与时代、与生活深层互动。近两年,本报副刊邀请王计兵、杨筱艳、乐心等“斜杠”作家与读者面对面,助推文学破圈、成为“生活方式”;打造全媒体“紫金文艺评论”专栏,举办系列文艺沙龙,建强文艺评论阵地,引导大众审美。本报编辑表示,未来将继续“开门办报”,更加聚焦文学前沿与时代现场,与省市县各级作协畅通联系机制、形成有效互动的生态系统,在新人培养、地域文化推介上更好发力,为“新大众文艺”厚培沃土。

传统老牌的文学阵地也在拓圈。不满足于“来稿加工”,而是主动“下沉”,寻找和培养优质作者,凤凰文艺出版社副社长孙茜分享了外交题材小说《蹦极》被赵立坚“点赞”背后的故事:“这是非专业作者的第一部作品,我们在扬子江网络文学大赛中发掘了这部小说后,经过多次改稿、反复提炼和产品包装,图书出版后获得‘中国好书’,并入选2021年‘优秀现实题材和历史题材网络文学出版工程’,图书销售也突破10万册。”

最近,知名茶饮品牌茶颜悦色邀请《青春》杂志推出联名款奶茶,取得不错反响。“品牌找上门来合作的,不用我们出一分钱,说明《青春》越来越被认可。”《青春》杂志社总编辑李樯笑道。近几年,《青春》构建创作扶持网络,累计推出区县作者作品1200余篇,孵化地方文学图书18种,《秦淮河畔的文学记忆》《栖霞山笔记》等作品入选江苏省全民阅读推荐书目。“专业期刊+草根创作的新型文学生态,破解了普通作者发表难的困局,江北新区下岗工人王某的《车间手记》通过江北新区专刊发表后,其图书版税收入已达4.7万元。”

镇江市作协也在转型,在青少年群体中培养浓厚文学氛围。去年年初,镇江市作协成立了小说、散文、诗歌、报告文学、影视文学、儿童文学等六个创作委员会,由儿童文学创委会辅导镇江报业小记者创作的23首童诗,在《京江晚报》发表后,给予孩子们极大鼓舞。

参与共建地域文学生态圈,江苏荣浩能源集团有限公司董事长、泗阳县作协名誉主席余义伟作为企业家代表来到研讨会上。联合泗阳县作家协会设立“荣浩杯”全国微型小说大赛奖,邀请数十位全国著名作家与泗阳本土作家面对面交流,赞助县作协开展地方文学新人作品研讨会,策划举办“百名作家进泗阳、看宿迁、写宿迁”活动……“在支持地方文学发展过程中,企业不应越位包办,以协助者、赋能者的角色参与,不要把做生意的直白庸俗牵扯到文学活动中。互相尊重、平等协作是生态圈可持续的关键。”余义伟说。

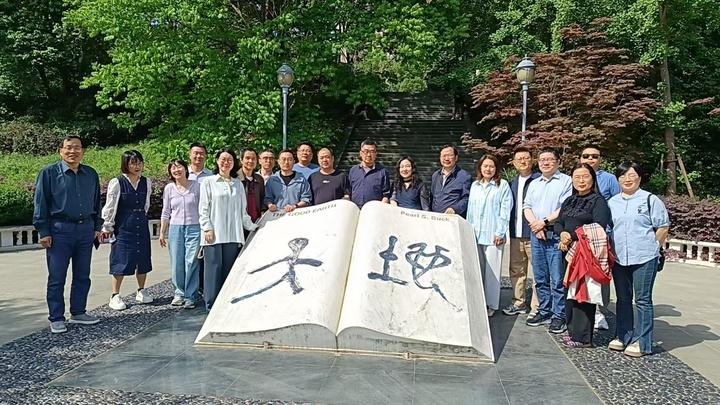

在赛珍珠故居前留念 “文学苏军新关注”活动期间,与会者走进赛珍珠故居及纪念馆,丹阳的南朝石刻群、丹阳书房和吕城文学馆。“丹阳书房”几个大字由莫言题写。步入吕城文学馆,可饱览当地非遗、历史传说、文学先贤和在地创作风貌。2016年创立的《吕城》内刊已与省内外50多家内刊建立刊际交流,2023年成立的吕城文学馆成为“草根”文学爱好者的交流阵地。不辞细流,方成文学之大,这份“新关注”,揭开了江苏文学的勃勃风貌。

新华日报·交汇点记者 冯圆芳 省作协供图