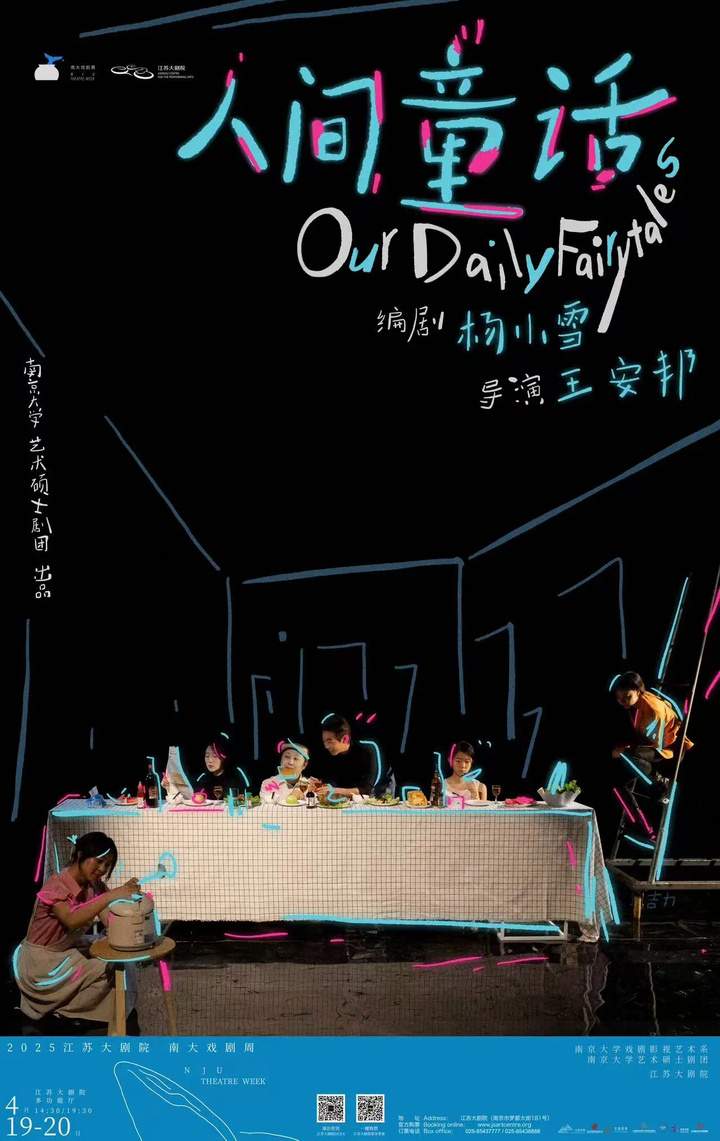

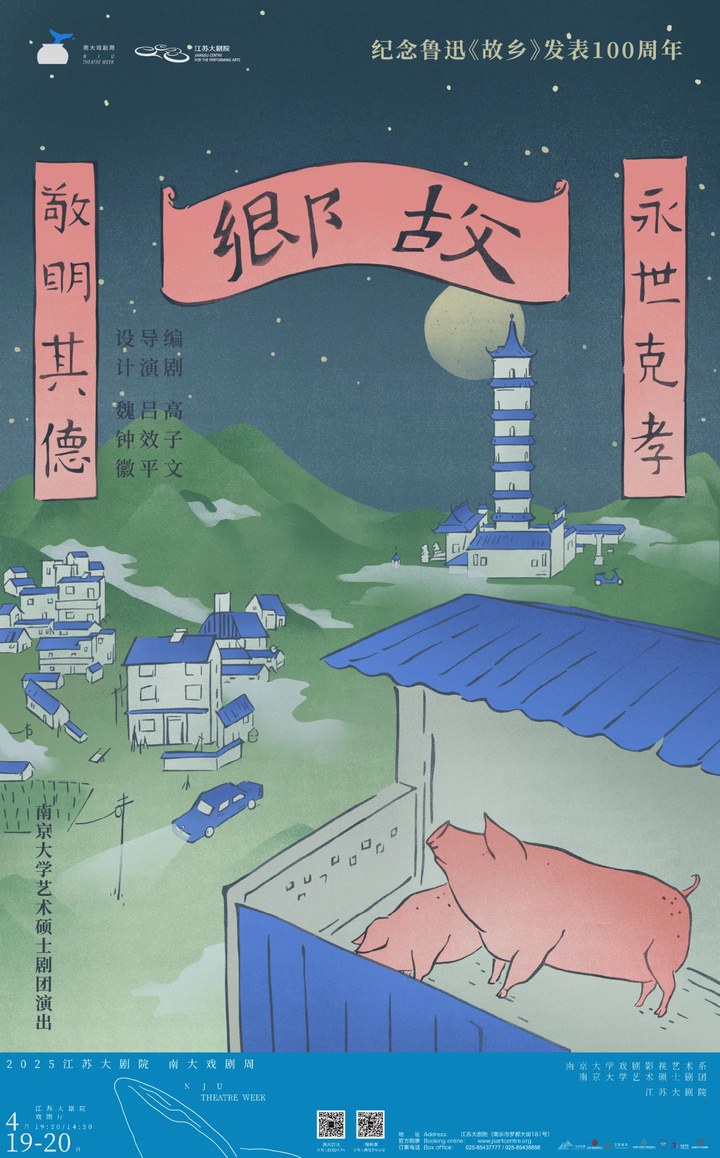

4月12日—20日,一群来自南京大学的青年戏剧人走上了江苏大剧院的舞台,带着三部原创话剧《蒋公的面子》《故乡》《人间童话》亮相2025江苏大剧院戏剧节“南大戏剧周”。

有别于传统校园戏剧的“自娱自乐”,南大戏剧以扎实的剧本、先锋的表达和市场的认可,成功突破了象牙塔的边界,探索出一条从校园到社会、从课堂到市场的创新路径。人们不禁好奇,作为一所非艺术类的院校,如何孕育出如此蓬勃的戏剧生命力?播撒在校园里的戏剧的种子,何以能“长”出一片葳蕤?

从校园到市场的破圈之路

2012年,南大大三学生温方伊创作的话剧《蒋公的面子》首演。彼时,谁都未曾料到,这部学生作品会在未来十多年横扫全国舞台——演出超500场,足迹遍布全国各地,甚至远赴海外,成为演出市场常演不衰的票房黑马。

此次亮相江苏大剧院戏剧节,《蒋公的面子》这部“高龄”话剧依旧表现出了惊人的票房号召力。历经十多年,为何还能收获如此高的关注度?南京大学文学院教授吕效平给出了答案:“这部戏是真的好!它成功地刻画了知识分子的道德困境,将深刻的悲剧内核以喜剧形式呈现。”在他看来,这部剧的成功恰是南大戏剧理念的缩影——拒绝塑造道德榜样,而是呈现陷于道德困境里的人物。

《蒋公的面子》的成功,让编剧温方伊迅速成为聚光灯下的人物。本科毕业后,她继续留校攻读硕士、博士学位,如今已是南京大学文学院青年教师的她坦言,《蒋公的面子》的成功,离不开南大这片创作沃土。“创作之路充满了孤独与不确定性,我们总是在相信和怀疑、自信和自卑之间反复横跳。对于很多青年创作者来说,获得演出机会本身就是非常困难的事情,我很幸运,在学生时代就遇到了这样的创作平台。”

翻开南大的戏剧史,这份创作自由有着深厚的历史渊源。1978年,著名剧作家陈白尘执掌南京大学中文系,创立戏剧影视研究所,培养出了李龙云、赵耀民、姚远等一批国内最早的硕士编剧,他们后来都成为20世纪末中国戏剧界的中坚力量。

“在综合性大学中,南京大学的戏剧教育可谓独具特色。我们不仅以戏剧研究见长,更将戏剧创作作为戏剧学科重要组成部分。”南京大学文学院院长董晓表示,剧场是思想碰撞、情感交流的最佳场域,“所以一所大学不能没有剧场,青年学子不能没有戏剧,而一座城市更不能没有剧院”。

“黑匣子”让试验田变为孵化器

在南京大学仙林校区,有着一座黑匣子剧场,这里没有华丽的舞美,没有繁复的舞台机械,自2011年9月投入使用以来,上百场戏剧已在此上演。

“让大家每个周末都有戏看。”——吕效平教授在“黑匣子”建立之初的朴素愿望,如今已成现实。每个周末,都会有戏剧作品上演,既有南大学生的原创作品,也有来自其他院校的戏剧创作。这种常态化运营模式,有效地解决了戏剧教育中普遍存在的“学用脱节”问题,让学生在“创作—演出—反馈”的闭环中收获成长。

“每个学期,大约有10部原创戏剧作品在“黑匣子”试水。”话剧《人间童话》的导演王安邦说,“这里面有好的作品,也有不好的作品。经过观众的检验,优秀的会被留下,走向校外更广阔的舞台。”

黑匣子剧场为创作者提供了在剧场中实践、摸索、表演的机会,也让作品得以在观众的评价和反馈中不断优化。“创作本身就是一个不断试错的过程。”温方伊说,“没有人能保证,一开始的创作就是精品,所以别害怕失败,最重要的是保持创作的勇气。”

“年轻人太有才华了。”每一次在‘黑匣子’里看戏,吕效平总是发出这样的感慨,“时代不同了,年轻人的视野和思想,比我们这代人强太多了。而这样一个自由创作的空间,激活了年轻人的才华。”吕效平说,在南大的戏剧教育理念中,完整的创作过程至关重要。“我们培养的是真正具有职业眼光和能力的戏剧人。如果一个学生从未经历过完整的戏剧创作过程,很难相信他未来能成为合格的戏剧创作者。”

《蒋公的面子》《国际饭庄》《故乡》……在“黑匣子”这个容错率极高的试验场,众多作品完成了从雏形到精品的蜕变,也走出了陈恬、高子文、温方伊等新一代青年戏剧人。

遵循“绝不赠票”的市场化法则

黑匣子剧场没有将自己局限为一个教学实验田,而是采用了与校外商业剧院十分近似的运营模式——所有演出全部售票。

吕效平为黑匣子剧场定下了“绝不赠票”的规矩。为了使《蒋公的面子》获得商演资质,南京大学艺术硕士剧团注册为非企业民间组织,使之成为南京市第一家校园民营剧团,为后续的一切商业活动铺平了道路。

售票的目的并非为了盈利。“校园戏剧每张票都是30—50元,校外演出是100元左右。”吕效平认为,卖票就是一种互相的选择。“我们选择观众,观众也选择我们,这才是一种最健康的艺术生态。而这种机制也倒逼学生以专业标准要求自己,以求对得起观众付出的票价,而花钱买票的观众也更加专注,他们的反馈又帮助学生不断优化作品。”

吕效平透露,南大的每一场演出,都会为演员和幕后工作人员发放薪酬。这部分资金从何而来?靠“黑匣子”的票房收益远远不够。《蒋公的面子》巡演创造的收益,在扣除成本之后,大部分的盈余都被用来发放薪酬和扶持其他新作,通过“以戏养戏”的模式形成可持续的创作生态。

南京大学文学院副院长、《故乡》编剧高子文表示:“南大戏剧一直强调要从学术小圈子走出来,通过作品跟观众产生连接,只有走出学术小圈子,让作品直面观众,戏剧艺术才能获得真正的生命力,也让学术研究获得更广阔的天地。”

如今,“黑匣子”走出的剧目不断亮相国内专业舞台,引发众多关注。“此次南大戏剧周作为以青年力量为核心的板块,具有特殊的意义。”江苏大剧院总经理廖毅希望,通过聚焦高校戏剧的发展,启发年轻一代对戏剧艺术的想象力和创造力,为戏剧艺术的未来发展注入新鲜血液。

舞台上灯光亮起又熄灭,南大的戏剧实验仍在继续。它向我们证明:当一所大学愿意为戏剧保留一片自由生长的土壤,当教育者敢于让学生直面市场的考验,这些看似稚嫩的戏剧种子,终将破土、抽枝、展叶,长出一片葳蕤。

新华日报·交汇点记者 王慧