一、溯源

盈浦街道古桥信息前期梳理

同济大学建筑与城市规划学院景观学系师生团队以《上海市特色村落风貌保护传承专项规划》为总领,以“一桥两表、一区一册”为工作标准,梳理了上海市青浦区古桥梁点位清单、聚落风貌调查纪实与《青浦县志》 等方志史料所记载的古桥历史信息,最终选定盈浦街道的天恩桥、万福桥与纪清桥等六座历史古桥为调研对象。发掘其作为“沪派江南”最典型水乡要素的建构形制、风貌场景与文化脉络,为上海市“沪派江南”文化价值传达与历史风貌保护提供支撑。

盈浦街道古桥分布情况

二、寻访

盈浦街道古桥调研活动开展

2025年3月30日下午,同济大学师生调研团队赴青浦区盈浦街道展开实地调研,从单体、场景、片区三个层次出发,对乡村古桥空间进行文化场景解读与地域文脉探寻,明晰乡野遗存型、水街商贸型与桥庙组合型古桥空间的风貌意向,并补充曲水园内喜雨桥、九曲桥、平桥作为景观园林型古桥空间,挖掘彰显“沪派江南”意蕴风貌的典型地域特征。

乡野遗存型-天恩桥

天恩桥,俗称“古石桥”,为单孔石拱桥。据嘉庆《松江府志》青浦县诸桥中记载:“天恩桥,在顾家角,乾隆四十年刘敏重建。”桥额刻有“天恩桥”、“里人重修”等字样。桥两侧皆有联,东联为:“渡迷漳爰酬师愿,作腾果用报天恩”;西联为:“龙起天门开锁匙,虹垂泽国界昆青”。1994年被确定为青浦区文物保护单位。

天恩桥踏面实景

天恩桥侧面实景

天恩桥细部构饰

天恩桥片区尺度分析

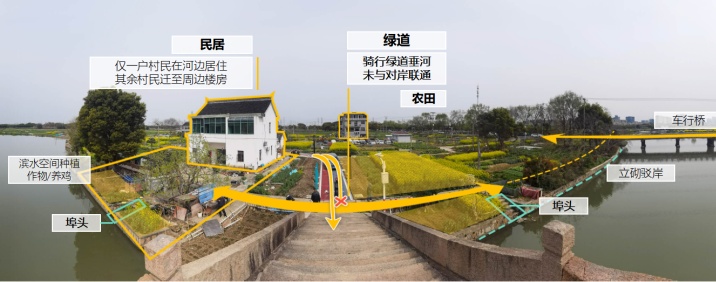

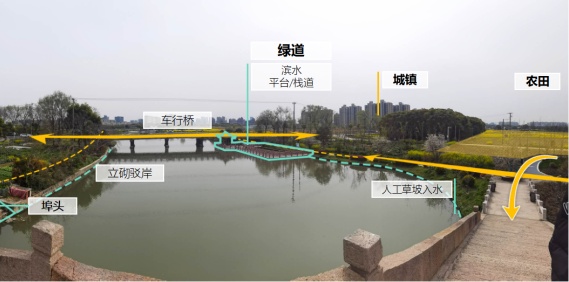

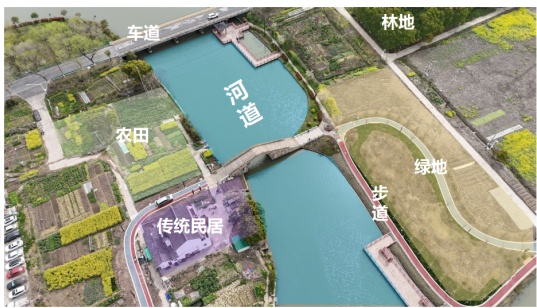

天恩桥现通行功能完好,作为跨古家角港交通枢纽,桥梁与游步道相互衔接,联通沿岸乡村游园的日常游憩职能与历史遗产单元的文化展示功能,实现古桥文化遗存与乡野自然场景、乡民生活场景及现代建设场景的有机衔接。

水系结构完整,自然风光优美,城镇与乡村肌理相互交织。古桥作为地域文化标识与片区视觉焦点,具有历史文脉象征性与区域风貌引导性,是乡村自然文化价值的传导介质与载体枢纽。

天恩桥无人机航拍

天恩桥片区尺度分析

水街商贸型-万福桥

万福桥,俗称“大高桥”,为单跨平梁桥。乾隆八年(1743年),清里人王裕来等筹建万福桥,后仅存桥座。上世纪六七十年代在桥座上架水泥板代之,现已修复,为青浦区文物保护点。

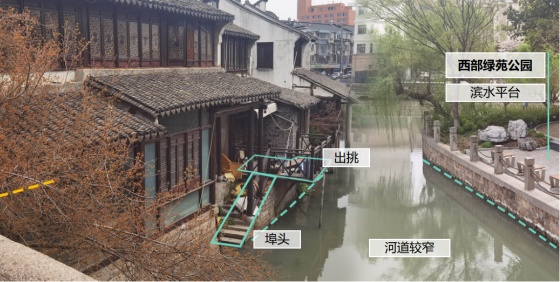

万福桥在其原有形制基础上进行修缮加建,桥体细部构件与桥梁形态反映出历史的层积沉淀。桥身垂河,河浜立砌驳岸衔接古街老宅与河埠头,作为“老城厢新十景”之一,与小西门街共同再现了青浦明清时沿河市井的古韵风貌。

万福桥侧立面实景

万福桥踏面详图

万福桥场景尺度分析

万福桥片区尺度分析

桥庙组合型-纪清桥

纪清桥,为单孔石拱桥。据《青浦县志》记载:“该桥由顾仁愚和戴端建造。”暂未列入文物保护名录。纪清桥位于青浦老城厢历史风貌区内,与旁边宝庆寺共同构成桥庙文化空间。

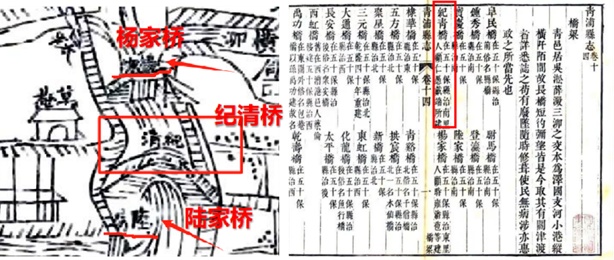

纪清桥历史记载信息

纪清桥及宝庆寺桥庙文化空间

调研团队赶到时发现,纪清桥桥体遭受严重的保护性破坏,桥栏两侧及东西两端均被围墙封堵,内部轮廓、构饰亦不可见。历史河道已被填埋,标志着原始水系结构与现代城市变迁之间的分割断裂,桥梁亦从交通与文化功能的载体退化为僵化的符号。片区整体风貌荒芜破败,缺乏景观整治与功能引导。

纪清桥现状航拍

纪清桥现存状况分析

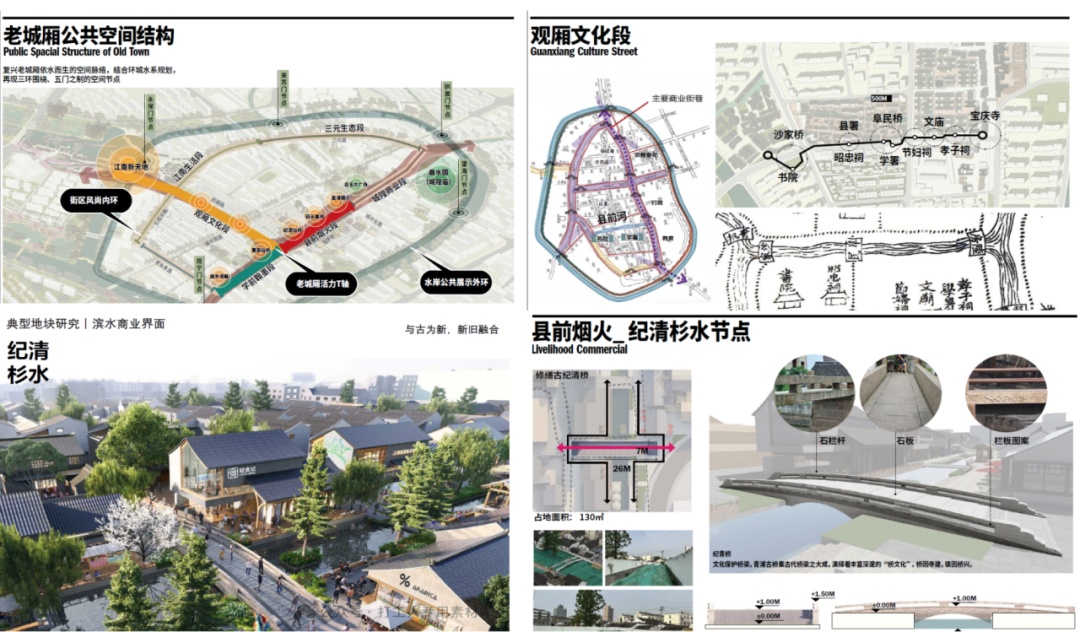

老城厢公共空间相关规划的逐步实施,为宝庆街片区的水城空间格局重塑与功能活化注入生机。然对纪清桥等历史遗存的忽视,为以寺庙、宅院等文物单体为主的传统保护模式敲响警钟。期待更新现有规划手段,建立文化遗产的完整性保护视角。同时借助史籍文献资料与现场实测,进行桥梁结构的数字建模与古桥空间的场景复原,通过空间数据库记录历史古桥的文化信息,重现江南原乡古桥文化风貌。

纪清桥未来相关规划图

(来源:https://mp.weixin.qq.com/s/hDmDmp4HneLG05v3OQVHng)

景观园林型-曲水园喜雨桥-九曲桥-平桥

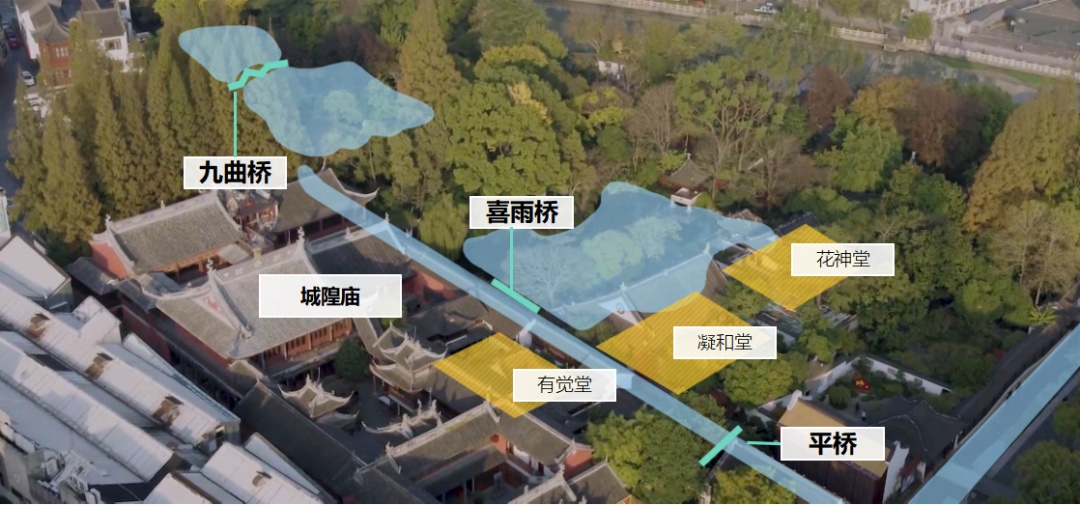

在调研过程中,团队发现了位于曲水园历史文化保护单位内三座保存完好的历史古桥:喜雨桥、九曲桥以及平桥。曲水园是青浦历史文化的重要标志,三座桥梁与曲水园中亭廊构筑、假山置石共同构成“水-桥-园”江南景观系统。

曲水园三桥分布图(来源:青浦区博物馆)

喜雨桥为园林迎宾入口与水景轴线的交汇点,;九曲桥是园中路径转换与景观变化的“慢节奏装置”;平桥则是园林深处的文化延展与静谧象征。三座古桥共同串联起园内的游览动线与景观节奏。

从左至右依次为:喜雨桥、九曲桥、平桥

曲水园中古桥细部装饰丰富。喜雨桥上望柱、桥心石与抱鼓石上均装饰有图样,其中桥心石上雕有“双龙戏珠”图,望柱顶部雕有栩栩如生的石狮子。九曲桥构型简洁,两侧各点缀五组置石。平桥的望柱、抱鼓石上也有简约的云纹装饰。

喜雨桥细部装饰

平桥细部装饰

三、感悟

古桥调研思考感悟

团队将上海市青浦区盈浦街道的四类六座古桥作为“沪派江南”文化资源调研的重点,为地域文化遗产保护与乡村振兴发展提供重要抓手,有效助力上海市乡村的在地性文化传承与适宜性有机更新。本次调研之行收获了如下的思考与感悟:

调研以历史古桥的单体-场景-片区层次为研究依据,遵循多尺度融合的研究路径,总结乡村空间类型与在地演进机制,整合“沪派江南”景观要素、空间场景、片区风貌的地域差异与共性问题,从而为乡村特色文化价值的适应性激活与重构提供在地化建议。

需以古桥所衔接的水系格局、聚落空间、生计空间等,作为上海市乡村文化空间典型范例,挖掘地方营建智慧,整合乡村自然资源、农业资源与文化资源,形成具有“沪派江南”特色的上海市乡村振兴发展模式。

需以桥梁为人地关系协同发展的关键枢纽,形成文物保护单位、保护点、历史风貌保护区与周边城镇化建设发展片区相融合的“一张蓝图“”规划。促进多方参与及智慧化管理平台打造,推动以古桥空间为代表的“沪派江南”文化意境重构、风貌场景演绎与人水关系重塑。

调研现场记录

同济大学调研团队

教师团队:张琳(同济大学建筑与城市规划学院)

学生团队:左佑 王丹妮 李佳蔚 刘佳艺(同济大学建筑与城市规划学院)