是指商家将临近保质期的食品以超低价打包成随机组合的盲盒出售,主打“花小钱、买惊喜”。这种模式既减少了食物浪费,又满足了消费者“薅羊毛”的心理。那实际情况究竟是“捡漏”还是“踩雷”呢?今天,和静宝一起去体验一番。

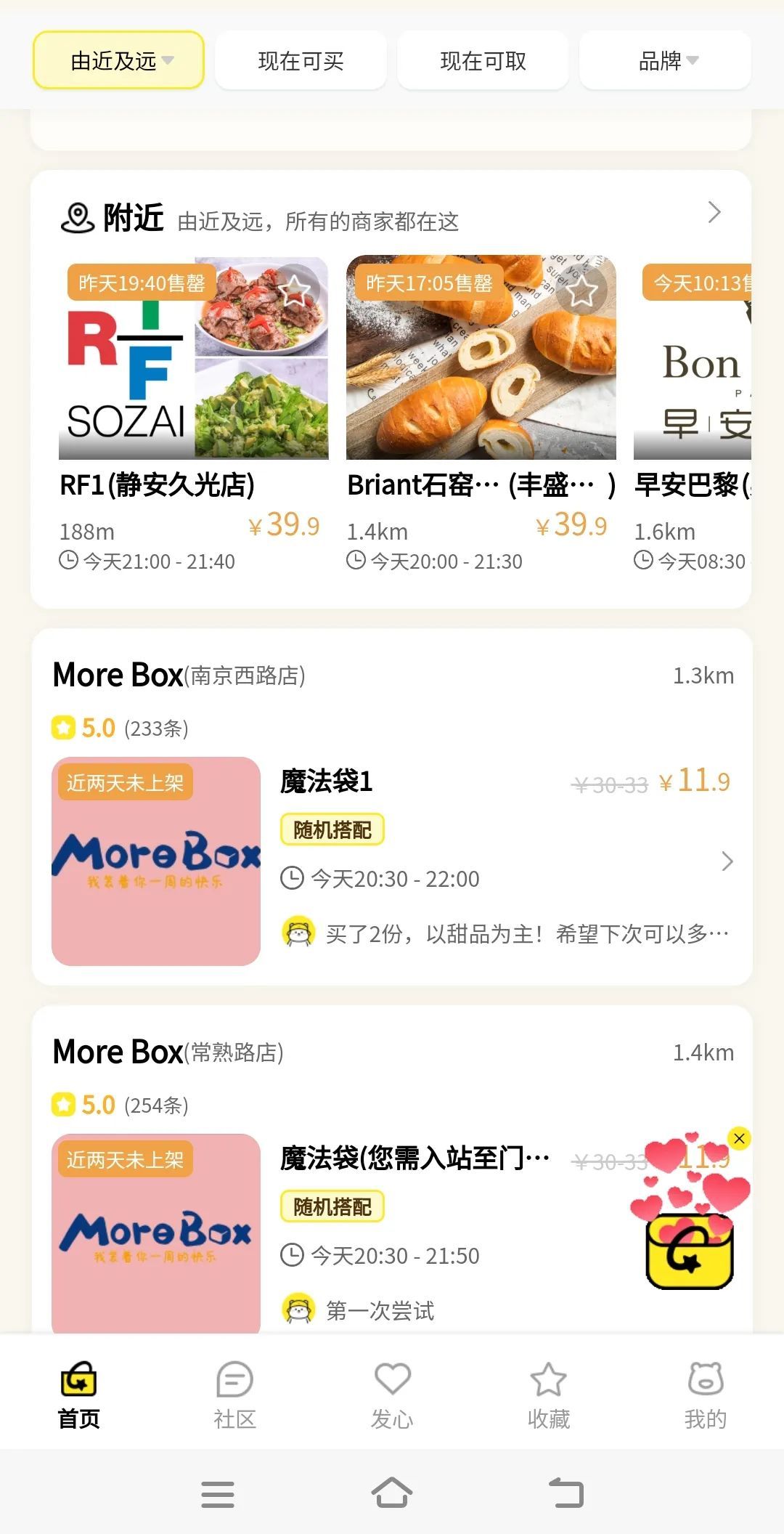

在微信小程序上搜索“剩菜盲盒”,可以看到各种不同的“剩菜盲盒”售卖平台。品类以烘焙、轻食简餐、饮品等为主。店家的“剩菜盲盒”开售时间也各不相同,且不固定,但大部分都是早上开售,下单成功后要等到晚上才能到店取餐。

每家店的“剩菜盲盒”售卖数量都有限,一些知名商家的“剩菜盲盒”一上架就会在几分钟内售罄,手速慢了还真抢购不到。

在小程序下单后,页面随即生成取货码,并弹出提示:“请务必在指定时间到店取袋,超时不可退款。”记者在规定的取袋时间来到吴江路的一家烘焙店,出示取货码后,店员便拿出了事先准备好的“剩菜盲盒”。

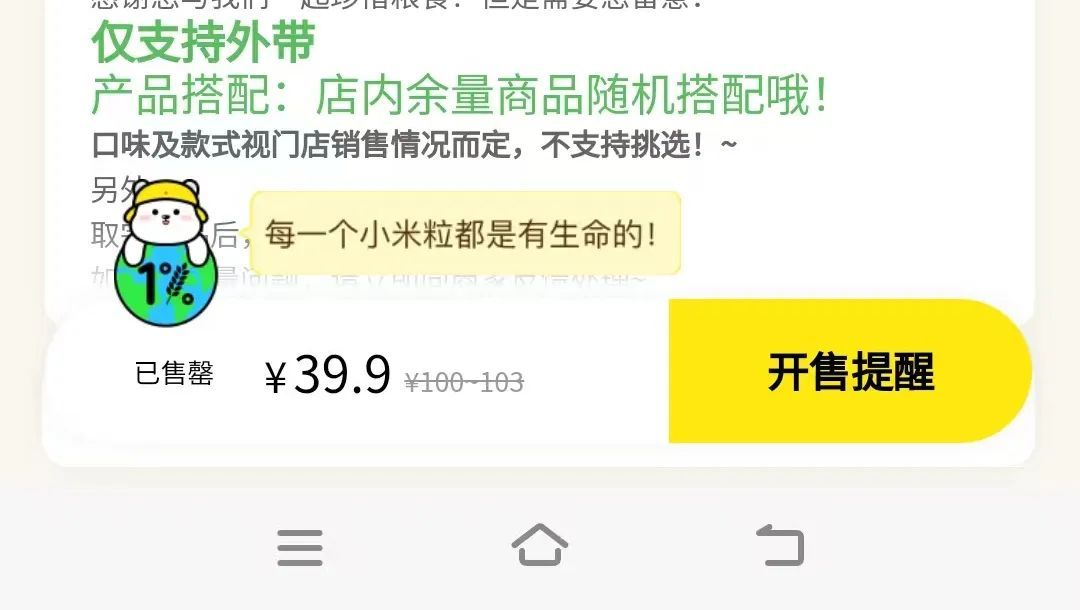

售价15.9元的“剩菜盲盒”里面一共有3个面包。记者与现场货架上的商品进行了比对,发现3个面包原价共计50元,相当于是3折售卖。

晚上9点,记者来到了位于久光百货的一家轻食店领取“剩菜盲盒”。这家店的包装袋里有打印的小票,里面有菜品的名称、重量、价格,最后还标注了要“当天食用”。售价39.9元的“剩菜盲盒”最后开出了原价104元的轻食。

前来取餐的吴先生已经是第三次购买“剩菜盲盒”了。“朋友微信上推荐给我的,我试了一下觉得性价比还挺高的。”吴先生一边展示他拿到的牛肉和蔬菜色拉一边说,“就是取餐时间太晚了,能早点取餐就好了。”

记者发现,“剩菜盲盒”虽然在小红书、B站等社交平台很火,但是街边随机采访的市民大部分并没有听说或购买过“剩菜盲盒”。

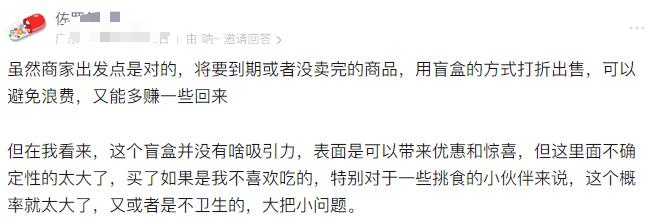

而在社交平台上,网友们对于“剩菜盲盒”有认同也有质疑。有网友表示,这种方式帮助商家避免了食物浪费,同时让消费者得到优惠,是一件双赢的好事;也有网友表示,每家店的“剩菜盲盒”质量良莠不齐,如果开到了不喜欢的盲盒反而还会造成二次浪费。

要让“剩菜盲盒”能充分发挥它的价值,真正实现节约与消费的良性循环,还是需要监管部门、商家和消费者等各方共同努力。

监管部门应加强监管,尽快出台详细的行业标准,明确盲盒食品的标注要求和质量规范。

商家需要坚守诚信底线,清晰标注食品信息,确保食品安全,并认真对待消费者的反馈。

消费者在购买时也应保持理性,结合自身实际需求下单,并保留好消费凭证以便维权。

只有这样,“剩菜盲盒”才能从一种潮流转变为一种可持续的消费模式,为减少食物浪费作出实实在在的贡献。

优先选择标注生产日期、保质期的商家,留存购买记录以保障权益。

盲盒食品多为短保商品,建议根据食量下单,有饮食忌口者谨慎下单,避免造成二次浪费。

警惕路边摊或非认证平台的“三无”盲盒,防范食品安全风险。