清明节假期,宜兴市博物馆迎来客流“小高峰”,其收藏的宜兴法藏寺地宫出土佛像、佛经等遗存,由于展现了北宋时期江南地区佛教文化与民间信仰的融合,受到游客青睐。这批文物中,一件“布袋和尚”装银弥勒像格外引人瞩目。近日,宜兴市博物馆典藏展览部副主任樊文杰发表了对这件文物的研究成果。他介绍,此像是目前所能见到的最早“布袋和尚”装弥勒造像实物,比人们熟知的杭州飞来峰元代布袋和尚弥勒像早160多年。

宜兴市博物馆收藏的北宋银弥勒像

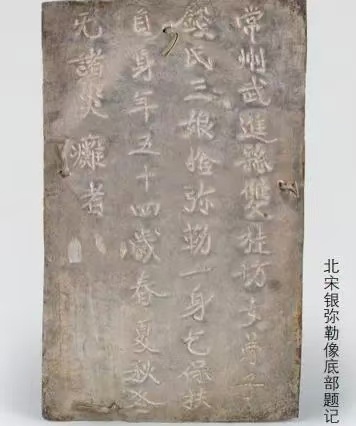

底部题记 1995年9月,施工人员在宜兴中学基建施工中意外发现北宋法藏寺地宫盖石,后经考古发掘后,发现地宫内有一石函,出土有佛教塑像、经卷、银盒等共计99件(组)。其中,一件银弥勒像引起了专家们的注意。此像通高5.6厘米,工匠采用薄银片锤揲焊接工艺,用四根银丝将造像周身扣在底部银片上,底部錾刻供养人题记:“常州武进县双桂坊女弟子/钱氏三娘舍弥勒一身乞保扶/自身年五十四岁春夏秋冬/无诸灾瘫者”。

比宜兴市博物馆所藏北宋银弥勒像年代更晚的弥勒造像 人们熟悉的弥勒菩萨像,往往是笑口常开、大腹便便的形象,最为经典的当数杭州飞来峰元代弥勒菩萨像。其实,历史上中国本土弥勒造像形象的演变,经历了多个阶段,造型并非一开始就与“布袋和尚”形象一样。五代时期,浙江明州(今宁波)奉化县出现了一位契此和尚,他袒胸露腹,杖荷布袋,笑口常开,不仅有神通,还留有偈语,被时人视为弥勒化身。此后,出现在寺庙、石窟、画作上的弥勒,往往表现为“布袋和尚”的模样,使得世人往往将弥勒菩萨与“布袋和尚”画上等号。

南北朝时期的弥勒造像 那么,目前最早的一件“布袋和尚”形象的弥勒造像是哪一件呢?樊文杰说,法藏寺地宫出土的文物中,有明确纪年的共有15件,最早纪年时间为北宋熙宁五年(1072),最晚纪年时间为北宋崇宁四年(1105)。可以判断,包括银弥勒像在内的这批文物年代,不会晚于崇宁四年(1105)。这件银质造像底部铭文中有“弥勒”二字,说明这就是一件弥勒造型。樊文杰细细梳理了全国各地发现的“布袋和尚”装的石窟弥勒造像、单体弥勒造像,发现没有一件能早于崇宁四年(1105)。这意味着,宜兴法藏寺地宫出土的银弥勒,是目前所发现的最早的“布袋和尚”装弥勒造像。

最近,这一研究发现发表在最新一期的《大众考古》上。樊文杰告诉记者,从考古发掘、整理,到考古报告再到实物研究,要经历几代人的严谨考证,这也是他们在三十年后才公布这件银弥勒像特殊价值的原因所在。

新华日报·交汇点记者 徐宁 于锋