历时十年终于出齐

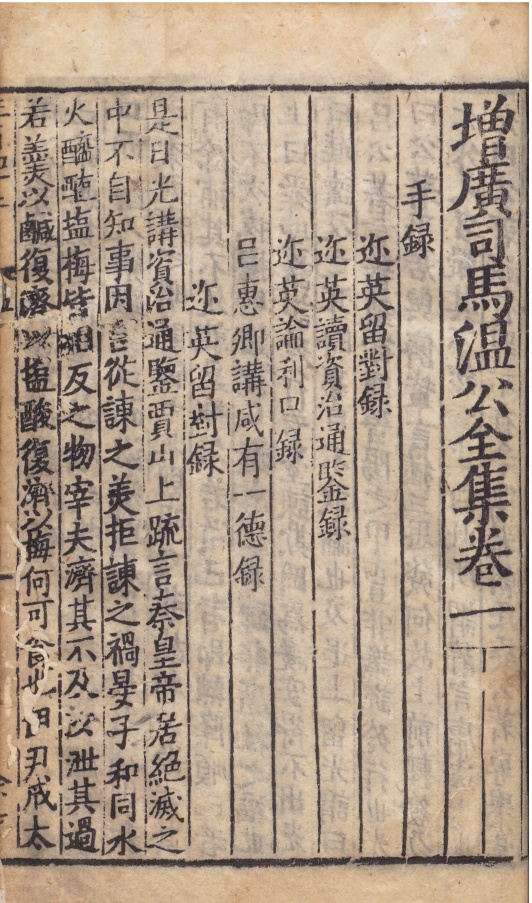

《司马光全集》全十二册

《司马光全集》

(宋)司马光 撰

王水照 主编

上海人民出版社

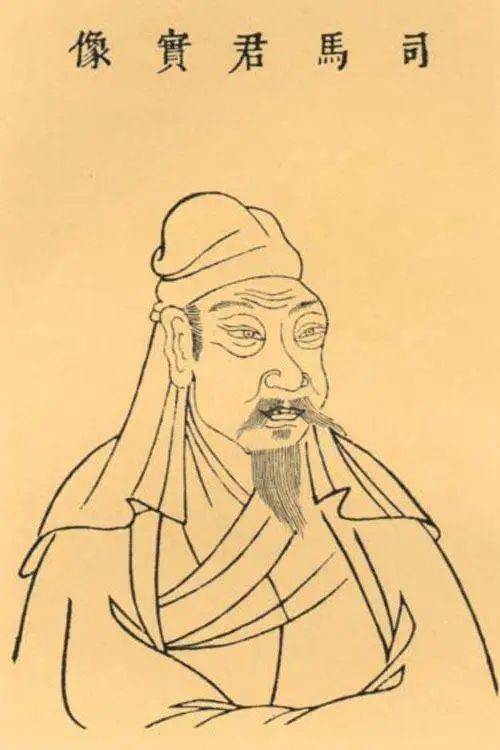

司马光(1019—1086),字君实,陕州夏县人(今山西夏县)。北宋宝元元年进士,历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,官至左仆射兼中书侍郎。神宗时期,为变法反对派的领袖,退居洛阳编修《资治通鉴》。在政治上,司马光是北宋非常重要的中央官员,在立英宗为皇子、濮议、王安石变法、元祐更化等重大事件中发挥了重要的作用和影响。在学术上,以他为代表的涑水之学是北宋中后期重要的学术流派。他在北宋政治、学术尤其是史学方面的巨大贡献,得到了学者的公认和重视。

由复旦大学资深教授王水照先生领衔主持整理的《司马光全集》,收录了司马光现存除《资治通鉴》以外的所有独立撰写的著作,以经史子集四部分类,各书精选底本,进行细致的标点、校勘,体现出了较高的整理水准,不仅为读者提供了尽可能全面而完善的文本,也将促进学术界对司马光和北宋政治、学术等研究的进一步深化。

第1册 《易说 书仪 中庸大学广义 古文孝经指解》

邓秉元、陈凯、张九思、赵四方、井良俊 点校

第2—3册 《资治通鉴臣光曰辑存 资治通鉴目录》

陈尚君、殷婴宁 点校

第4—5册 《资治通鉴考异》

邱居里 点校

第6册 《稽古录》

王瑞来 点校

第7册 《涑水记闻 温公手录 温公日录》

邓广铭、张希清、侯体健 点校

第8册 《家范 法言集注 太玄集注 潜虚 老子道德论述要》

张晨光、史伟、刘韶军、刘力耘、方诚峰、张九思 点校

第9—11册 《温国文正司马公文集 温公续诗话》

罗立刚、侯体健 点校

第12册 《宋司马文正公年谱 司马光资料汇编》

(清)陈弘谋 撰 侯体健 点校;戎默 编

文 | 王水照

十一世纪的北宋是中国历史上人才井喷的时代,以欧阳修、司马光、王安石、苏轼为代表的一批“百科全书式”的人物纷纷涌现。他们都是集官僚、学者、文人于一身的科举士大夫,在政治、思想、文学诸方面都展现出前所未有的恢弘格局,取得了令人瞩目的成就。这批新型的科举士大夫既具时代共性,兼综“文章之美,经术之富,政事之敏”(苏轼《送章子平诗叙》),与前代单向性士人很不相同;同时又颇具鲜明个性,从禀赋性格、行事作派到政治理念、文化建树都展现出丰富多姿的样态,在中国历史上留下了各自独特的贡献和形象。其中司马光就更多地以政治家和史学家而为人所熟知,他是“旧党”领袖,是史学名著《资治通鉴》的作者;此外,他在思想文化和文学艺术方面的创造也绝不逊色于同侪,同样称得上是出色的经学家、音韵学家、古文家、诗人、诗论家。他留下各类著作近二十种,广涉四部,牢笼百氏;各类文章九百余篇,诗歌一千二百多首,风格醇雅,卓然成家。他全方位的超迈贡献,冠绝一代,彪炳史册,堪称十一世纪中国的文化巨人。

司马光(一〇一九—一〇八六),字君实,号迂夫,晚号迂叟,陕州夏县(今属山西)涑水乡人,世称涑水先生。司马光的祖父炫、父亲池都以进士入仕,司马池甚至累官至尚书吏部郎中充天章阁待制。司马光就是出身于这样的仕宦之家,这对他的文化习得和性格养成,产生了重要影响。从人生履历来看,他的一生大致可分为三个阶段。第一阶段是宋仁宗宝元元年(一〇三八)入仕前的学习期,主要是随父游宦光州、寿州、遂州、耀州、利州、京城各地,钻研典籍,积累学养。受家庭的影响,司马光养成了不喜华靡的生活作风、沉潜执着的处世性格,青少年时期所为文章“文辞醇深,有西汉风”(苏轼《司马温公行状》),已初露峥嵘。第二阶段是入仕(一〇三八)后到宋神宗熙宁二年(一〇六九)王安石变法前,这是作为官员的司马光的成长和成熟期。仁宗朝初仕签书平江军节度判官公事,后历大理评事、大理寺丞、国子监直讲、馆阁校勘,累迁并州通判、开封府推官,为天章阁待制、起居舍人、知谏院。英宗朝进龙图阁直学士,判吏部流内铨。神宗即位,擢为翰林学士,除御史中丞,权知审官院。这样的经历,虽与其他高级官僚的成长历程没有太大不同,但因为际遇了历史上著名的“王安石变法”,司马光作为反对派领袖的形象开始凸显。第三阶段是熙宁三年(一〇七〇)到元祐复出为相卒于任上,这是司马光长期远离政治中心的时期,是他政治思想上的沉淀期和文化创造上的丰收期。先是以端明殿学士兼翰林侍读学士、集贤殿修撰知永兴军,后又权判西京留司御史台,长达十五年之久,这一时期他的主要精力即在编纂《资治通鉴》,该书凝聚了他毕生心血,也是其为政思想和史学造诣的主要载体,奠定了他杰出史家的地位。

司马光生前最让人瞩目的身份即是“旧党”领袖。在对待王安石变法的态度上,他充分展现出“司马牛”的坚韧与果决,“自议新法,始终言可行者,曾布也;言不可行者,司马光也。余皆前叛后附,或出或入”(《类苑》卷八),王安石的这一断语斩截明了,基本符合事实。对于朝政利弊、时局消息,司马光早已有自己的判断。嘉祐六年(一〇六一)八月,他即以谏官身份向仁宗皇帝呈进了《保业》、《惜时》、《远谋》、《重微》、《务实》五篇文章,合称“五规”,并撰《进五规状》,认为这五者“皆守邦之要道,当世之切务”,较为系统地表达了对政局的看法。司马光指出:“祖宗开业之艰难,国家致治之光美,难得而易失,不可以不慎,故作《保业》。隆平之基,因而安之者易为功;颓坏之势,从而救之者难为力,故作《惜时》。道前定则不穷,事前定则不困。人无远虑,必有近忧,故作《远谋》。燎原之火,生于荧荧;怀山之冰,漏于涓涓,故作《重微》。象龙不足以致雨,画饼不足以疗饥。华而不实,无益于治,故作《务实》。”此五者层层递进,既指出当前国家面临的问题,又提出了自己对这些问题解决之道的认识。尤其是在《惜时》篇谈道:“凡守太平之业者,其术无它,如守巨室而已。……夫民者,国之堂基也;礼法者,柱石也;公卿者,栋梁也;百吏者,茨盖也;将帅者,垣墉也;甲兵者,关键也。是六者,不可不朝念而夕思也。夫继体之君,谨守祖宗之成法,苟不隳之以逸欲,败之以谗谄,则世世相承,无有穷期。”这篇文章的关键词即是“守”。面对北宋建国八十余年的基业,如何能坐稳守成,是司马光的用心所在。在他看来,当下虽时局太平,然危机潜隐,重在谨慎地守好规矩,“礼法”是国家柱石,守住“祖宗之成法”才能“世世相承,无有穷期”,获得长治久安。他的这一治国思路与其思想底色密切相关。司马光服膺儒学,推崇中和之道,维护传统礼制,为人为政都很强调“诚”字,陈瓘所言“温公之学,主之以诚”(《宋元学案》卷八《涑水学案下》)总结得很到位。这就让他在对待国家礼法制度上表现得谨小慎微,与王安石“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的豪迈宣言形成鲜明对比。他希望所进“五规”,能提醒皇帝在“守成”的基础上有所作为。

当然,这也并不是说司马光完全反对革新旧弊。他在解析《易·系辞》时即言:“法久必弊,为民厌倦。变而民莫之知。圣人守道不守法,故能通变。”也就是说,只要守住儒家先王之“道”,具体的“法”是可以变的,而且也是必须变的。“法”随时而动,要符合实际,得其所宜,所谓“事无常时,务在得宜;知宜而通,惟谊之功”(《潜虚·宜》)。司马光认可这样的因革观,“因而能革,天道乃得;革而能因,天下乃驯。……因革乎因革,国家之矩笵也。矩笵之动,成败之效也”(《法言集注·问道篇》),将继承和革新的相辅相成看作国家治理的“矩范”。他的这些观点都不只是停留在思想观念层面,而是付诸言行的。比如对于北宋愈演愈烈的冗官冗费问题,司马光就曾多次向皇帝进谏。嘉祐八年(一〇六三)七月,司马光因对朝廷不问官职高下、亲疏远近,一例推恩的做法不满,上奏:“此盖国初承五代姑息藩镇之弊,故有此例。后来人主嗣位之初,大臣因循故事,不能革正。然以理推之,国家爵禄,本待贤才及有功效之人。今使此等无故受官,诚为太滥。”(文集卷二六《论进贺表恩泽札子》)熙宁元年(一〇六八)七月又上札子云:“方今国用所以不足者,在于用度太奢,赏赐不节,宗室繁多,官职冗滥,军旅不精。此五者,必须陛下与两府大臣及三司官吏深思其患,力救其弊,积以岁月,庶几有效。”(文集卷三九《辞免裁减国用札子》)对当时国家潜藏的危机,都分析得非常清楚,希望皇帝能够改变这一造成大量财物浪费的做法,并救滥官之失。诸如此类的革新建议,时见其文。因此,我们并不能简单、笼统地给司马光贴上“守旧派”或“顽固派”的标签。诚如蒙文通所言:“宋之法不可以不变,而荆公之变尚未为得,温公、苏轼、韩、吕之流亦莫不主于变,乃计议之无当与荆公等,未可以遽为优劣也。”(《北宋变法论稿》)当时各家都有一套自己的政治理念,都有要求变革的呼声,只是在变什么、变多少、如何变、谁来变等问题上取舍侧重不同而已。而从变更旧制的幅度来看,与其说司马光为“保守派”,不如说王安石为“激进派”更准确。

王安石在宋神宗熙宁元年对皇帝之问,呈上了《本朝百年无事札子》。这篇文章在肯定仁宗政治的前提下,以卓越的胆识敏锐地条陈了当时宋王朝所面临的经济、政治、社会诸多方面的问题,甚至认为“天下无事,过于百年,虽曰人事,亦天助也”,把偶然性视为宋朝百年无事的重要因素,而将制度人事之努力置于次要位置,这一看法实则体现出他对现实政治制度的否定。若与司马光的“五规”相较,王安石的系统性改革无疑极为迫切和彻底。王安石变法以“理财”和“整军”为两大目标,全面重新擘画了国家治理框架,并设制置三司条例司以执行落实。他的经济思想,重在“因天下之力以生天下之财,取天下之财以供天下之费”(《上仁宗皇帝言事书》),也就是调动人们的劳动创造力,向自然界开发资源,创造财富,以达到“善理财者,民不加赋而国用饶”,将开源和节流相结合。司马光则以为“天地所生财货百物,止有此数,不在民间,则在公家”(司马光《温公手录·迩英奏对录》),认为财富总量是不变的常数,更聚焦于财富的分配问题。这些根本性的思想矛盾,加剧了两个人对时局判断的分歧。在司马光看来,王安石的变法“大抵所利不能补其所伤,所得不能偿其所亡,徒欲别出新意,以自为功名耳”(文集卷六十《与王介甫书》),显然已不是简单的“变法”,而是“弃道”,而“弃先圣之道,违天下人之心,将以致治,不亦难乎”(同上)?这种弃道式的“变法”,司马光自然是不能接受的。即使皇帝支持,他也无法接受。正是在王安石激进的作派刺激下,司马光对待变法的态度也变得愈来愈坚定,愈来愈不容其异。

将司马光、王安石和苏轼对待“新法”的态度作一对比,适能见出三人各自为政、为人的思想特性。司马光和王安石的政治态度都是一以贯之而不肯退让的,这就造成了他们在特定的时代背景下逐渐偏向意气用事的一端,反倒是未曾位极人臣的苏轼更能与时俱进、取其所宜。苏轼早年在他的进策中针对“财之不丰,兵之不强,吏之不择”等社会政治积弊,也尝试提出了改革主张。等到王安石推行新政,他连续上呈了“万言书”与《再论时政书》,公开提出反新法的政治纲领,即“结人心,厚风俗,存纪纲”。他把新法比为“毒药”,说“今日之政,小用则小败,大用则大败,若力行而不已,则乱亡随之”,要求皇帝不要“求治太速,进人太锐,听言太广”。及至元祐时期,司马光等全面废除新法,苏轼又从某些新法的实际积极效果出发,反对司马光所为,成为维护免役法阵营的代表。苏轼态度的前后变化是他坚守“危言危行,独立不回”的政治操守的结果,自然也有其思想的根源。荆公、温公、东坡三人都是以儒家思想为基础,从而形成了自己的政治理念的,但苏轼显然杂有纵横家的色彩,善于因时因势而变,以求其所适;王安石偏于法家,他希望通过改变制度来达到实现政治理想的目的;司马光则不然,他更看重人的因素,认为“治在得人,不在变法”,“苟得其人,则无患法之不善;不得其人,虽有善法,失先后之施矣。故当急于求人,而缓于立法也”(《温公手录·迩英读资治通鉴录》),只有得其人,才可能有善法,也才能行善法,强调人的关键作用,这一点堪称坚守了儒家本色。总的来说,他们三人的政治主张和实践,是个人禀赋才性在具体历史语境下的结晶,其实际效果也各有所得、各有所失,难以截然轩轾;但三人都非谋一己私利,都具君子之德行操守,则是可以肯定的。

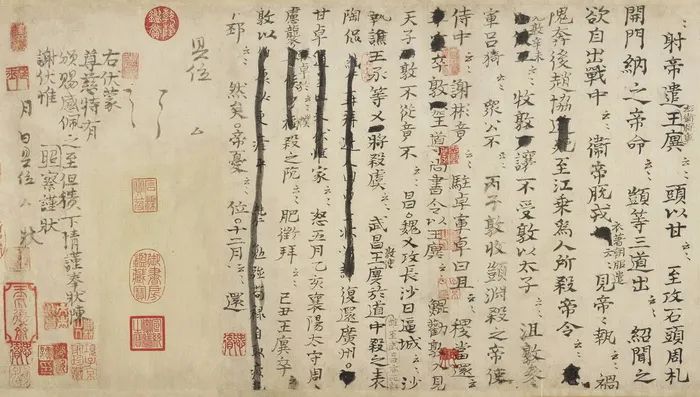

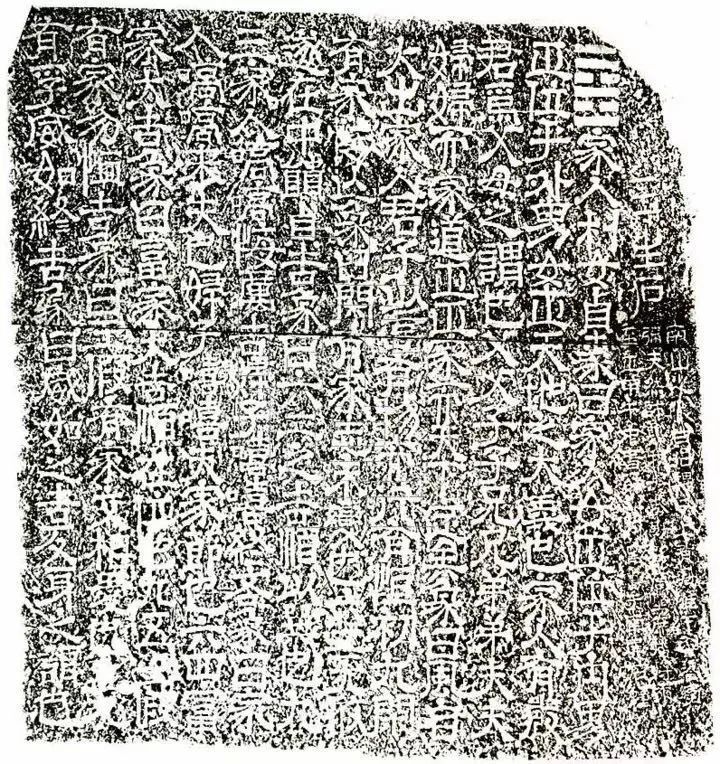

司马光的政治思想直接影响了《资治通鉴》的编纂。这部二百九十四卷的史学巨制,将战国至五代(公元前四〇三年—公元九五九年)一千三百六十余年的历史加以剪裁润色、考订编年,“博而得其要,简而周其事”(《资治通鉴序》),达到了极高的造诣,乃我国编年体史书的不朽典范。此书是在“叙国家之兴衰,著生民之休戚,使观者自择其善恶得失,以为劝戒”(《资治通鉴》“魏文帝皇初二年”)的编纂思想指导下完成的,其现实政治意义不容忽视。《通鉴》以三家分晋开篇,司马光议论道:“天子之职莫大于礼,礼莫大于分,分莫大于名。何谓礼?纪纲是也。何谓分?君臣是也。何谓名?公、侯、卿、大夫是也。”这一论述显然蕴含了作者对当时政局的判断,尤其是对国家礼制纲纪的维护之意。在此后大量“臣光曰”中,对国家纲纪亦可谓三致意焉,与他在现实中的反变法姿态是相呼应的。我们当然没必要将此书的体例及其对史料的着墨剪裁,处处都看作具有现实的政治指向,但将其放置于司马光因“新旧党争”而退居洛阳、远离政治中心的历史语境中去审视,仍是理解此书意涵不可或缺的维度。他的另一些史部著作,如《稽古录》、《涑水记闻》在史识史断之外,也具有特别的史料价值,呈现出司马光史学体系的重要一隅。作为一个杰出的史学家,司马光能以“无所抑扬,庶几不诬事实,近于至公”(《资治通鉴》“魏文帝皇初二年”)作为他编书记事的准绳,秉笔直书,略无忌讳,显示出可贵的良史精神。

司马光在经子方面多有著述,这些书中所包蕴的学术思想也达到了很高的水平。《易说》以义理解经,不袭成辞,虽非体大思精之作,且今本多有散佚,但该书“于古今事务之情状,无不贯彻疏通,推阐深至”(《四库全书总目·易说提要》),其中对一些根本性哲学命题的探讨,影响了后来道学的发展。与此相贯通的是《潜虚》一书,这部象数之作开篇就表达了司马光对世界本质的看法,提出了“虚”与“气”两个范畴,其易学宇宙观颇有时代特性。在《法言集注》和《太玄集注》中,司马光借助注释扬雄两书,较为系统地阐述了自己的思想。司马光非常推重扬雄,认为:“孔子既没,知圣人之道者,非子云而谁?孟与荀殆不足拟,况其余乎?”(《说玄》)将扬雄置于孟子和荀子之上,在儒家诸子脉络中地位崇高。这一认知取向,也在他的思想和实践中留下了强烈的印痕。扬雄指斥“申韩之术,不仁之至”,司马光即加以发挥:“礼乐可以安固万世,所用者大;刑名可以输劫一时,所用者小。其自然之道则同,其为奸、正则异矣。”(《法言集注·问道篇》)对以申、韩为代表的刑名法术多加否定,而特别重视礼乐之于国家秩序的奠基性。司马光借助注疏之体,对经子诸说加以释疑祛惑,融会贯通,既注重字词之辨析,更善于掘发其意义,甚至借注讽时,表达思考,这些经子注疏中的议论构成了司马光学术思想的重要组成部分,也与其政治主张密切相关。他的《家范》和《书仪》以日常伦理规范为旨归,折射出的正是司马光建立稳定的人伦道德秩序的努力,是其礼治思想在日常生活中的另一种实现形式。总的来说,司马光的经子著述虽未呈现出结构完整、逻辑严密的哲学体系,但其脉络理路俨然自具特色而独成一派。

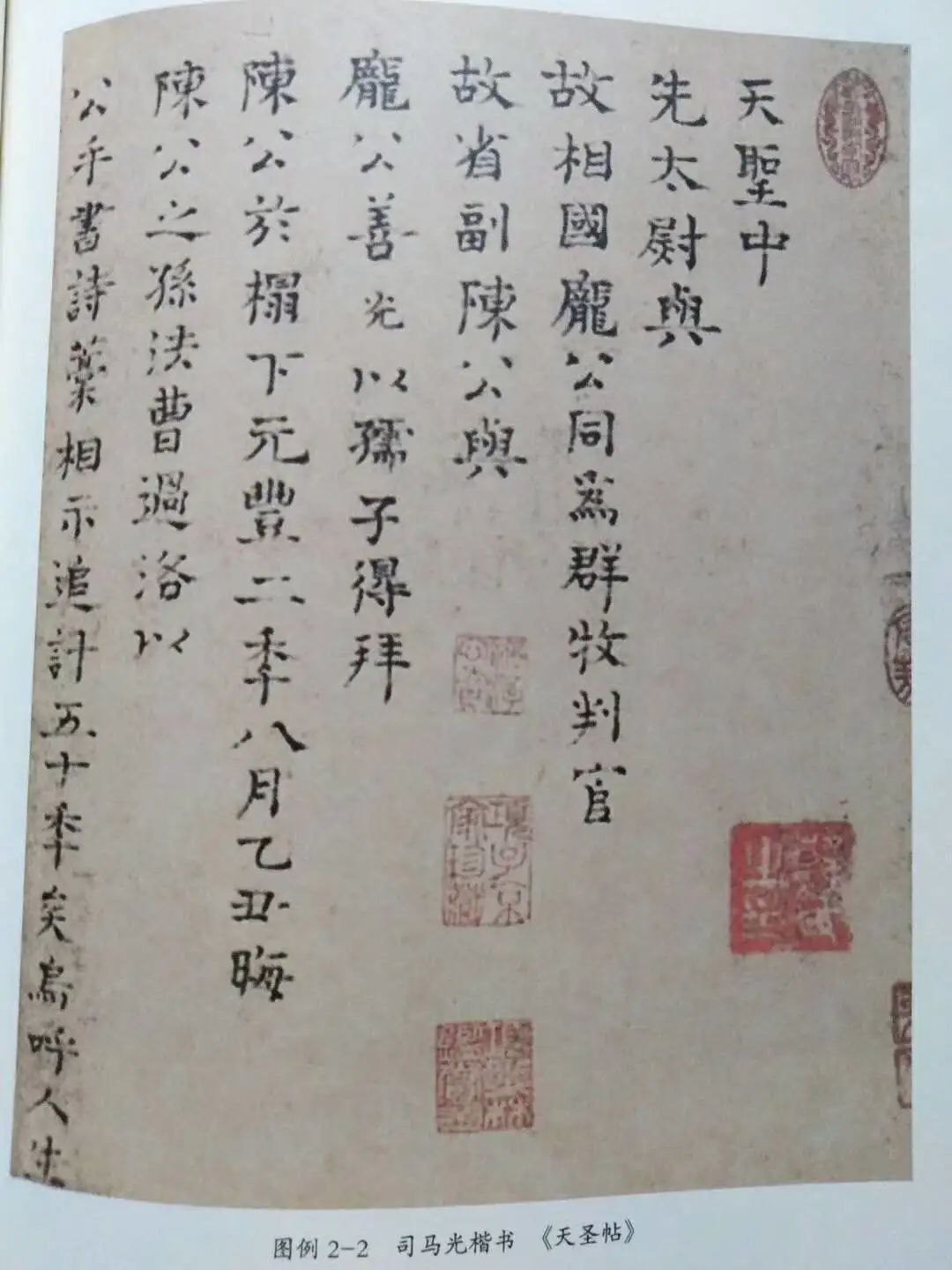

司马光不以文学名家,他自己曾言“至于属文,实非所长”(文集卷十七《辞修注第三状》),然客观来看其文学造诣堪称超迈,推为一大作手毫无愧色。仅《资治通鉴》作为叙事之文所达到的艺术高度就不容小觑,或可媲美《史记》,而与司马迁并称“两司马”,更勿说其别集所载诗文。明人马峦在《司马温公年谱》中说“温公之文不在六家之下,而不与并称者,德业掩之耳”,将其文名不著归因于德业太盛,是有一定道理的。他的散文尤其是大量的政论文,说理论事,精深透彻,不激不随,风格醇茂,和平正肃,洵有西汉文章之风。他主张文有益于世,推崇“辞达而已矣”的为文旨趣,认为“明其足以通意斯止矣,无事于华藻宏辩也”(文集卷六十《答孔文仲司户书》),苏轼论其作文“如金玉谷帛药石也,必有适于用。无益之文,未尝一语及之”(《司马温公行状》),想必可获其首肯。他虽然自谦“光素无文,于诗尤拙”(文集卷六十《答齐州司法张秘校正彦书》),实则诗歌创作众体兼备,文质相焕,或精工闲澹,或寄兴悠远,颇显君子之风,时有忧时之慨,而洛阳时期诸作,写景书怀,情态摇曳,允得骚人之旨。司马光有感于欧阳修《诗话》之趣,因撰《续诗话》补其未备,所重仍与《六一诗话》相近,乃在诗之本事,偶有谈艺妙解,可窥温公诗学卓识。至于存词数篇,胥得小词本色,亦一时风气使然。

今将司马光除《资治通鉴》外的所有作品汇聚于一编,庶几可让大家全面立体地了解这位文化巨人的贡献和地位。诸书版本与整理情况,见附各书之前,兹不赘述。

王水照

二〇二三年暮春

来源:上海人民出版社