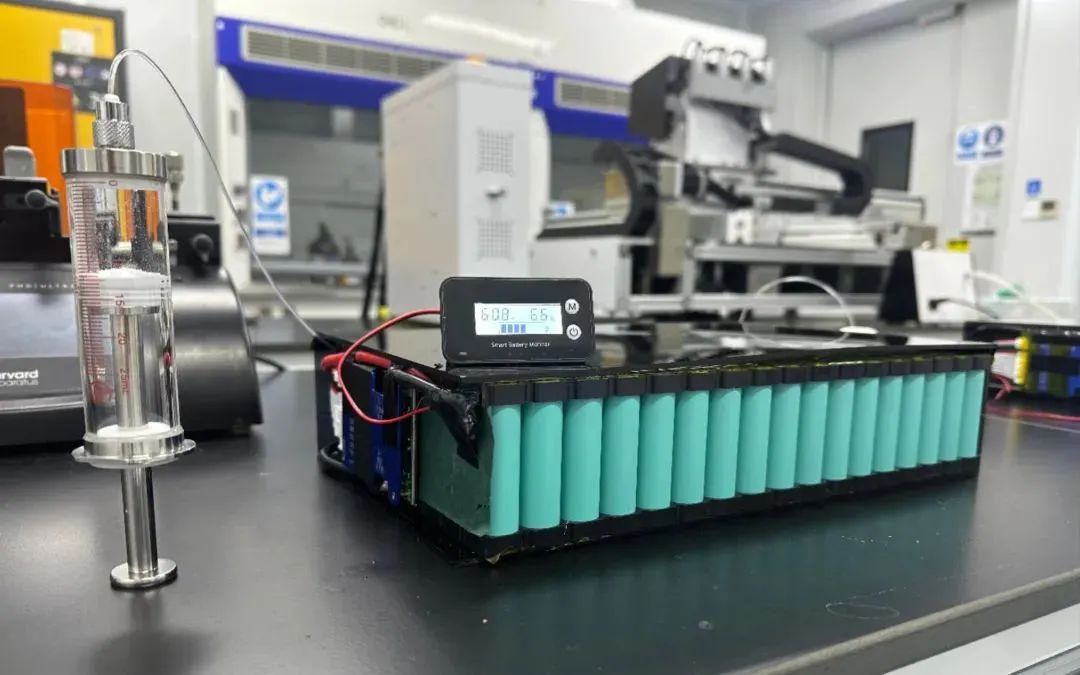

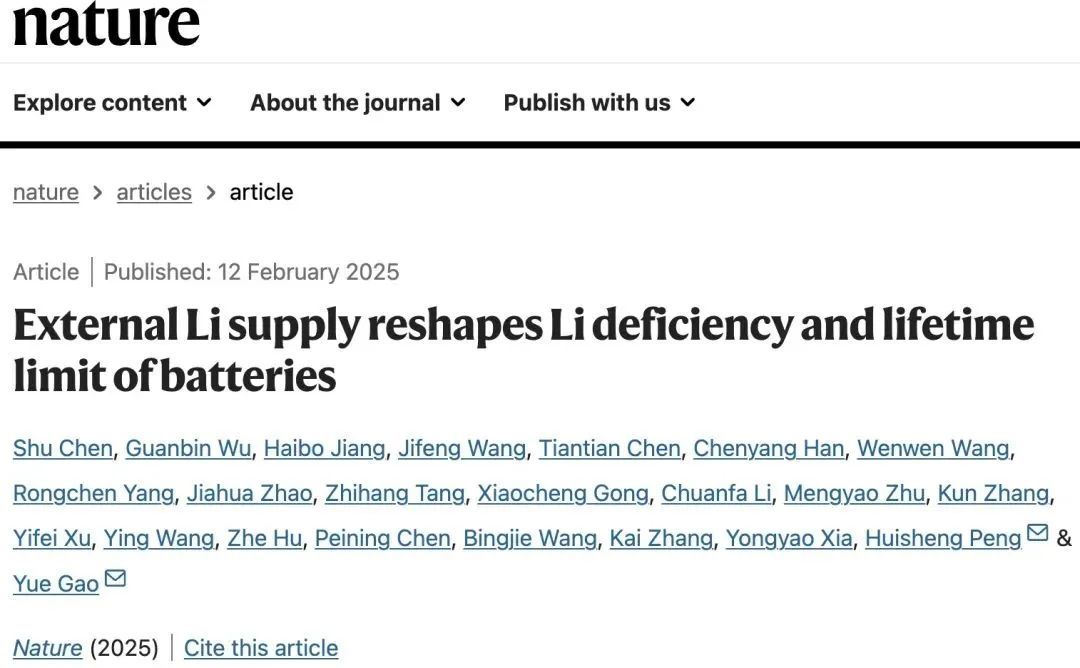

锂电池 在人们的生活中无处不在 但目前而言 最长寿命都只有6-8年 复旦大学高分子科学系 彭慧胜/高悦团队 打破锂电池传统设计原则 通过AI和有机电化学的结合 设计一种锂载体分子 让废旧电池“打一针”就可无损修复 将锂电池寿命提升1-2个数量级 为电池产业变革提供关键技术支撑 该成果以《外部供锂技术突破电池的缺锂困境和寿命界限》(External Li supply reshapes Li-deficiency and lifetime limit of batteries)为题,于北京时间2月13日凌晨在《自然》(Nature)上发表。 大规模电池退役回收,可能造成环境的污染和资源的浪费。复旦大学彭慧胜/高悦团队发现,电池衰减的核心原因是活性锂离子减少,而其他组分依旧完好。 于是,团队大胆设想——打破电池基础设计原则中锂离子依赖共生于正极材料的理论,设计一种锂载体分子,将其注射进电池,对电池中的锂离子进行单独管控。这种载体分子就像药物一样,可以通过“打一针”的方式注入到废旧衰减的电池中,精准补充电池中损失的锂离子,实现电池容量的无损修复。 历时四年多的探索,团队成功结合AI和有机电化学,将分子结构和性质数字化,通过引入有机化学、电化学、材料工程技术方面的大量关联性质,构建数据库,利用非监督机器学习,进行分子推荐和预测,成功获得了从未被报道的锂载体分子——三氟甲基亚磺酸锂(CF3SO2Li),让AI for Science理念真正落地。 合成这种分子后,团队验证了其符合锂离子载体所需的各种严苛性能要求,且成本低、易合成,和各类电池活性材料、电解液以及其他组分有良好的兼容性,成功在软包、圆柱、方壳和纤维状锂离子电池器件上实现应用。 目前,锂载体分子已通过初期实验验证,预计在电池总成本中占比不到10%,具备大规模商用潜力,可用于补锂、储能、光储一体化。 复旦大学高分子科学系彭慧胜/高悦团队 “如果未来能够通过‘打针’修复电池,让电池实现循环使用,就可以从源头解决电池大规模报废的问题,使产业生态走向智能化、环保化。”当前,团队正在开展锂载体分子的宏量制备,并与国际顶尖电池企业合作,力争将技术转化为产品和商品,助力国家在新能源领域的引领性发展。

编辑:吴百欣

资料:复旦大学

*转载请注明来自上海杨浦官方微信