主笔、视频制作:于梅君

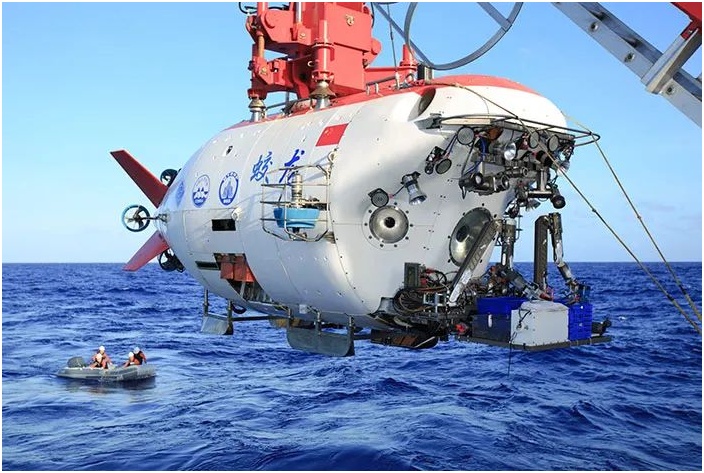

3月28日,“探索一号”科考船搭载“奋斗者”号全海深载人潜水器返回三亚,圆满完成首次中国—印度尼西亚爪哇海沟联合深潜科考任务。4年来,我国首艘万米级载人潜水器“奋斗者”号累计完成230多次下潜,其中25次、32人到达万米海底,持续刷新万米深潜人次纪录。“奋斗者”号在深海怎么工作?在海底都发现了什么?

“奋斗者”号首探爪哇海沟

本次中国—印度尼西亚爪哇海沟联合深潜科考队,于2月8日从三亚起航,历时50天,首次在爪哇海沟开展大范围、系统性的载人深潜科考。“奋斗者”号完成了在爪哇海沟的22个潜次任务,其中14次下潜超过6000米水深,并成功下潜至7178米,创下印尼深海下潜新纪录。

爪哇海沟是印度洋第二深的海沟,最深点7725米。尽管爪哇海沟的深度不是世界之最,但它蕴藏的石油资源极为丰富,且海沟附近生物种类繁多,很多生物还是人类此前未曾见过的。2019年,参与“五大洋深处探险”计划的科学家,在爪哇海沟7000米的海底,就发现一种神秘海洋生物,外形与水母相似,且会发出蓝光,或是此前未见过的水母品种。

本次中国—印度尼西亚联合科考,获得了爪哇海沟一批宝贵的大型底栖生物、岩石和沉积物等样品,共采集大型底栖生物200余个,包含多个深渊新物种。发现了全新的岩栖动物区系,丰富的深渊木落生态系统,以及海沟底部的富铁沉积。在弧前盆地区域,科考人员还发现了2处活跃的低温热液区。

4年25次深潜万米海底

今年全国两会上,“奋斗者”号总设计师介绍,“奋斗者”号是我国第一台能到达全球海洋最深处的载人潜水器。2020年,“奋斗者”号在马里亚纳海沟成功坐底,深度是10909米,创造了中国载人深潜的新纪录,也实现了首次在万米海底的视频直播互动。

2022年到2023年,“奋斗者”号完成了首个环大洋洲科考任务,下潜地点包括克马德克海沟、迪亚曼蒂纳海沟和瓦莱比海沟,共下潜63次,也刷新了单个航次下潜次数的纪录。

“奋斗者”号投用四年来,共完成230多次下潜,其中深度超过万米的达25次,32人到达万米海底开展作业,持续刷新万米深潜人次纪录;“蛟龙”号、“深海勇士”号、“奋斗者”号三台潜水器累计下潜超过1100次,近三年全球一半以上的载人深潜任务,都是由它们完成的。

叶聪表示,2024年我国深潜将进入实战阶段,更多深潜装备将从数据图纸变成实物。未来载人潜水器将向全海深谱系化、功能化方向发展,为深海科考、水下工程、深海考古等提供支持。

“奋斗者”如何承受万米深潜重压

从古至今,人类对深海的探索远未穷尽。那你知道在地球上,人类能下潜的深度是多少?

10米,这是普通人不携潜水装备可以下潜的深度;113米,这是一名法国潜水员创造的裸潜纪录;332米,这是人类借助水下呼吸器下潜的最深纪录;10898.5米,这是2012年导演卡梅隆搭乘的“深海挑战者”号下潜到达的深度;2020年10月27日,中国载人潜水器“奋斗者”号,在马里亚纳海沟成功下潜至10058米……

人类为何要不断打破下潜纪录?面临下潜深度增加带来的超强水压,“奋斗者”号又是如何硬核“抗压”的?

“奋斗者”号屡次下潜的上万米海底,水压往往超过110兆帕,相当于2000头非洲象踩在一个人的背上。为承受极强的海压,有个又大又轻又坚固的载人舱至关重要。而中国自主研制的新型钛合金,强度高、韧性好,能顶住巨大的海底压力,安全潜入上万米深海。

每次下潜作业,“奋斗者”号都要工作10小时左右。如何避免锂电池因温度过高引发的自燃隐患?“奋斗者”号的锂电池组,和普通电池不同,它的内部充满了油。当某个电池温度升高时,热量会先传递给周围的油,油再通过电池箱体,将热量传递给海水。每批锂电池成组前,都要进行严格的撞击、针刺、海水浸泡、短路、过充、过放等安全抽检。

深海一片漆黑,地形环境高度复杂,“奋斗者”号如何避免“触礁”风险?“我们设计的神经网络优化算法,能够让‘奋斗者’号在海底复杂地形巡航、定点航行以及悬停定位。”“奋斗者”号副总设计师赵洋介绍。

除此之外,科研人员还给“奋斗者”号装上了一双高度灵活且有力的机械手,能顺利完成岩石、生物抓取及沉积物取样器操作等精准作业。

水声通信是“奋斗者”号与母船“探索一号”之间沟通的唯一桥梁,如今,已能实现潜水器从万米海底至海面的文字、语音及图像的实时传输。

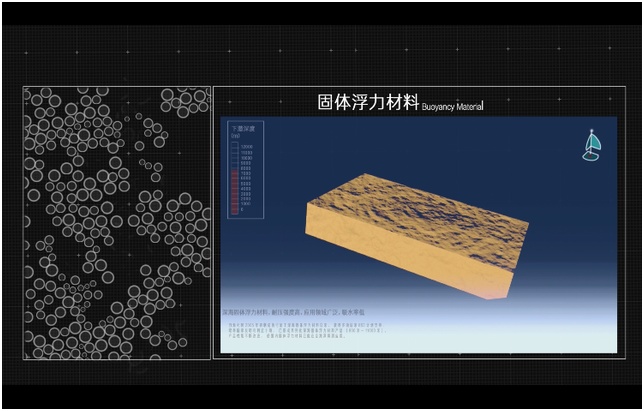

当潜水器完成工作,准备返航时,它又是如何扛住压力,返回海面的?这时,潜水器外层的浮力材料就发挥作用了。浮力材料是成千上万个纳米级大小的玻璃微珠,不仅能提供足够的浮力,自身也很结实,经得起海底水压的考验。

“虽然‘奋斗者’号已投用多年,但我们仍在不断提升它的作业能力。现在,‘奋斗者’已装备了性能更优的摄像机,也新添了更多更给力、更智能的作业工具。”叶聪透露。

万米海底并非一片沉寂

深海具有高压、无光、低温和寡营养的环境特征。在这样的极端环境中,是否有生命存在?“奋斗者”号在万米海底都发现了什么?

中国科学院深海科学与工程研究所研究员贺丽生,是深海生命系统的研究者,也是我国第一位下潜到万米海底的女科学家。2020年11月19日,贺丽生搭乘“奋斗者”号进行万米海试,成功打卡地球“第四极”——马里亚纳海沟

贺丽生的主要工作是观察万米深渊中生物的种类,并择机采集一些生物样本。此前,贺丽生还搭乘过“蛟龙”号和“深海勇士”号。在深海,她见过很多种生物——在1500米深处游走的海百合,在3000米深处行走的海胆,栖息在7600米深处的透明狮子鱼,以及在万米海底游动的钩虾及海参……

贺丽生介绍,万米海底的海参,跟我们平时吃的海参不一样,它的身体是透明的,跟周围沉积物的颜色很接近,如果不仔细看,很难发现它,海底还有很多海参排的便便。

贺丽生说,除了海参,还能看到不少多毛类生物及游动的钩虾。也就是说,在万米海底,不但有生物,而且数量非常多。深海的钩虾个头非常大,大的钩虾能长到40多厘米,而在浅海,相似的物种,个头仅相当于小虾米。多毛类生物是底栖生物中一个优势物种,但在万米海底,科研人员还是首次发现多毛类生物。而在7600米深海底游动的狮子鱼,头大尾小,没有鱼鳞,皮肤是透明的……

贺丽生感叹,“深海、深渊甚至万米海底都不是一片沉寂,而是有着非常丰富、可爱的生物”。她和团队研究发现,深海生物有着不同于浅海、非常特别、适应深海生存的机制和策略。

比如,科研人员发现,在狮子鱼的基因组中,一个关于骨细胞钙化的基因发生了突变,因此,狮子鱼的骨密度非常低,这种低密度骨质,就是它在极端环境里的一种适应机制。

此外,科学家还发现,马里亚纳海沟底部有大量细菌,这直接说明了海沟此处存在大量的碳氢化合物,这些细菌随后将其用作食物来源。

在海沟中,科学家还发现了令人担忧的东西——塑料垃圾。在马里亚纳海沟2673-10908米底层海水中,微塑料含量为2.06-13.51个/升,比开放大洋表层及次表层水中微塑料含量高出数倍。在马里亚纳海沟5108-10908米表层沉积物中,塑料微粒含量更高,为200-2200个/升,也明显高于大多数深海沉积物中的含量。

这说明,人类对深海的污染,已抵达世界海洋的最深处。

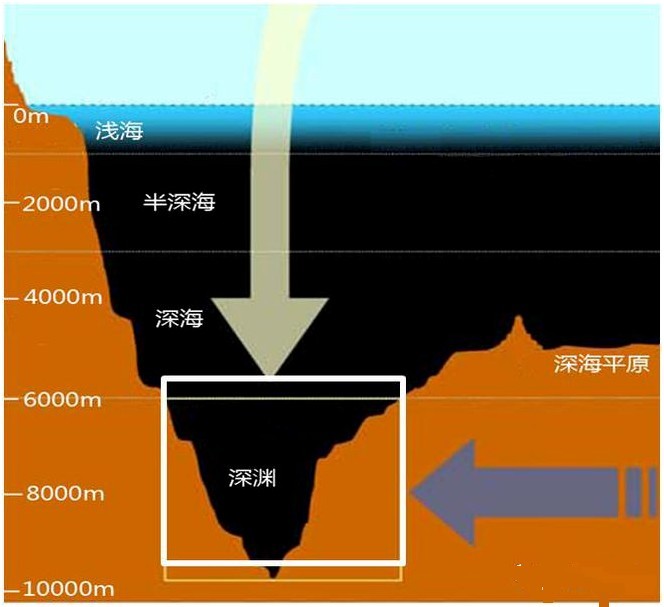

知多一点全球有37条超6000米的海斗深渊

深海生态系统可分为三个层次:浅海、中深海和深海。浅海通常指距海岸线不到200米的区域,中深海指从200米到1500米深的区域,环境极端黑暗、寒冷,还有巨大压力;深海指水深超过1500米的区域,其中,水深超过6000米的区域被称为“深渊”。

据统计,全球共有37条超过6000米的海斗深渊,5个分布在大西洋,4个分布在印度洋,28个分布在太平洋。位于西太平洋的马里亚纳海沟是已知的海洋最深处,深约11000米。最靠近我国海域的海沟是琉球海沟,最大深度达到7507米。

大洋底最常见的地形有海沟、海槽、海脊、海隆、海山、平顶山、高原等,千姿百态的地形,组合成一个神秘的海底世界。

大洋底分布着一些孤立或看起来相对孤立的高地,称为海底山。目前海底平顶山顶部的平均深度约为1300米。在有些海底山的顶部,还发现有珊瑚礁遗迹。造礁珊瑚一般不能在水深90米以下的海区生存。那为什么在水深1300米处,还能发现珊瑚礁遗迹?

专家称,这是因为海底平顶山在距今约500万年前,曾分布在水深只有几十米的浅海区,如今,由于太平洋海域不断下沉,致其下沉至千米水下。

大洋底不仅有海底平顶山,还存在着海底高原。它们与我们熟知的西藏高原、云贵高原面貌相似,默默地在洋底度过漫长岁月。

海底虽暗无天日,却蕴藏着无数珍贵资源。全球发现的重大油气田,70%来自水深超过1000米的海域。深海金属矿产包括多金属结核、富钴结壳和多金属硫化物三大类。全球大洋大约有220万种动物、10亿种类型的微生物……

目前,许多国家都在海上进行油气勘探开发、海上风力发电等,但海洋资源的利用,大多集中在浅海层面。海斗深渊的巨大深水压力,是阻止人们探索最深海域的首要障