“如何缓解焦虑”

是当下的热门话题

大哭一场、吃顿好的

都是最基本的方法

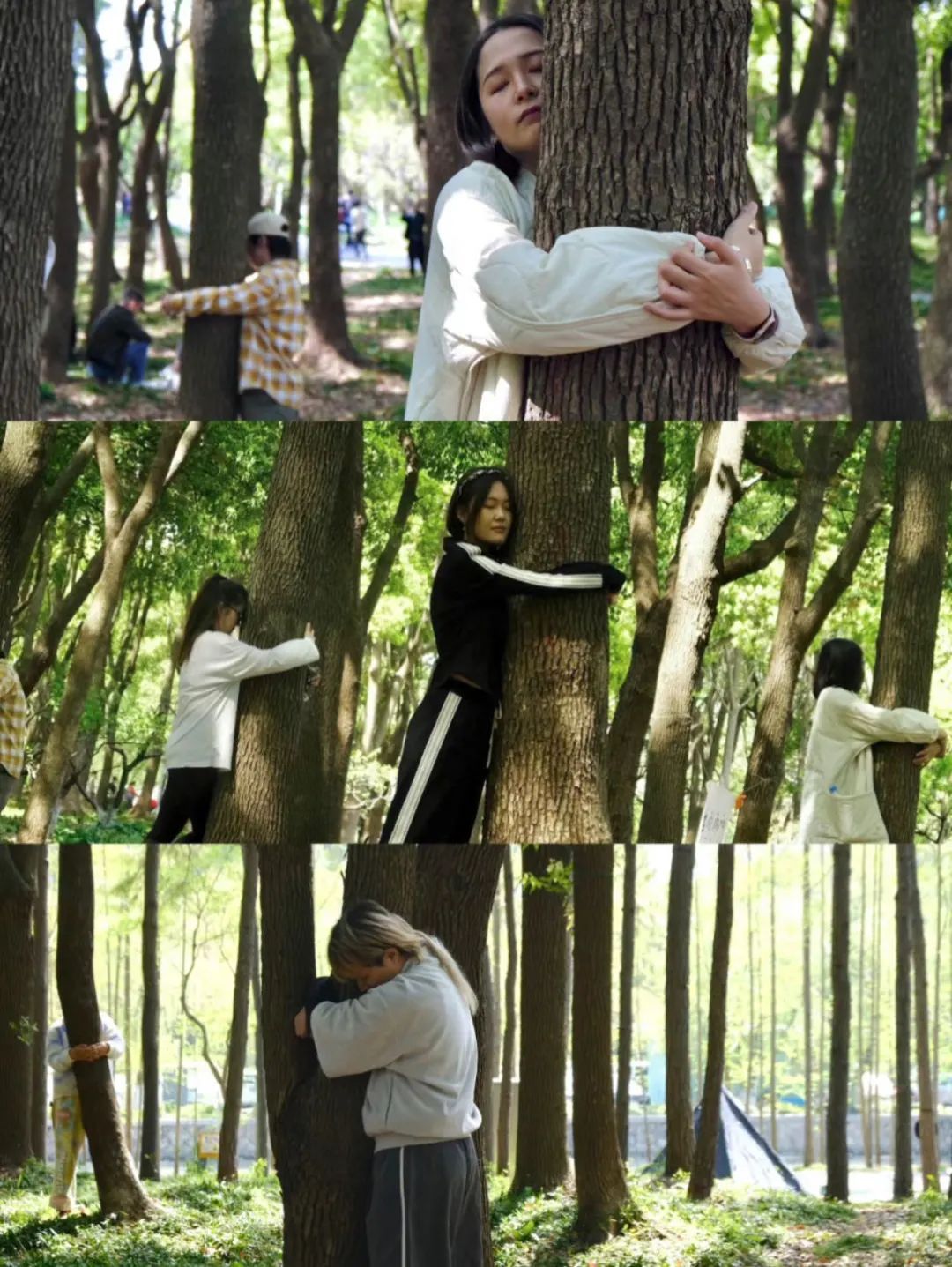

最近悄然兴起了一阵“抱树”热潮

最近如果你去公园

一定会看到有年轻人已经“抱”上了

他们称之为“抱树(hugging trees)疗法”

体验过“抱树”的人

表示“抱树”可以缓解焦虑、

十分解压

能让人重新收获快乐、

放松自己

“明明是自己在抱树

却有种被树抱着的感觉”

人民公园、复兴公园、世纪公园,乃至市区的梧桐树街道,近来都成了上海“抱树”爱好者的“必争之地”。一批年轻人还建立了兴趣小组定期“打卡”上海各区域的公园。晚上在人民公园抱树也被他们俏皮地称为“人民晚抱”。

小红书@一起抱树吧

甚至连明星也加入了“抱树”的行列。

比如演员金晨和周也↓↓↓

比如演员李晟↓↓↓

比如名模何穗↓↓↓

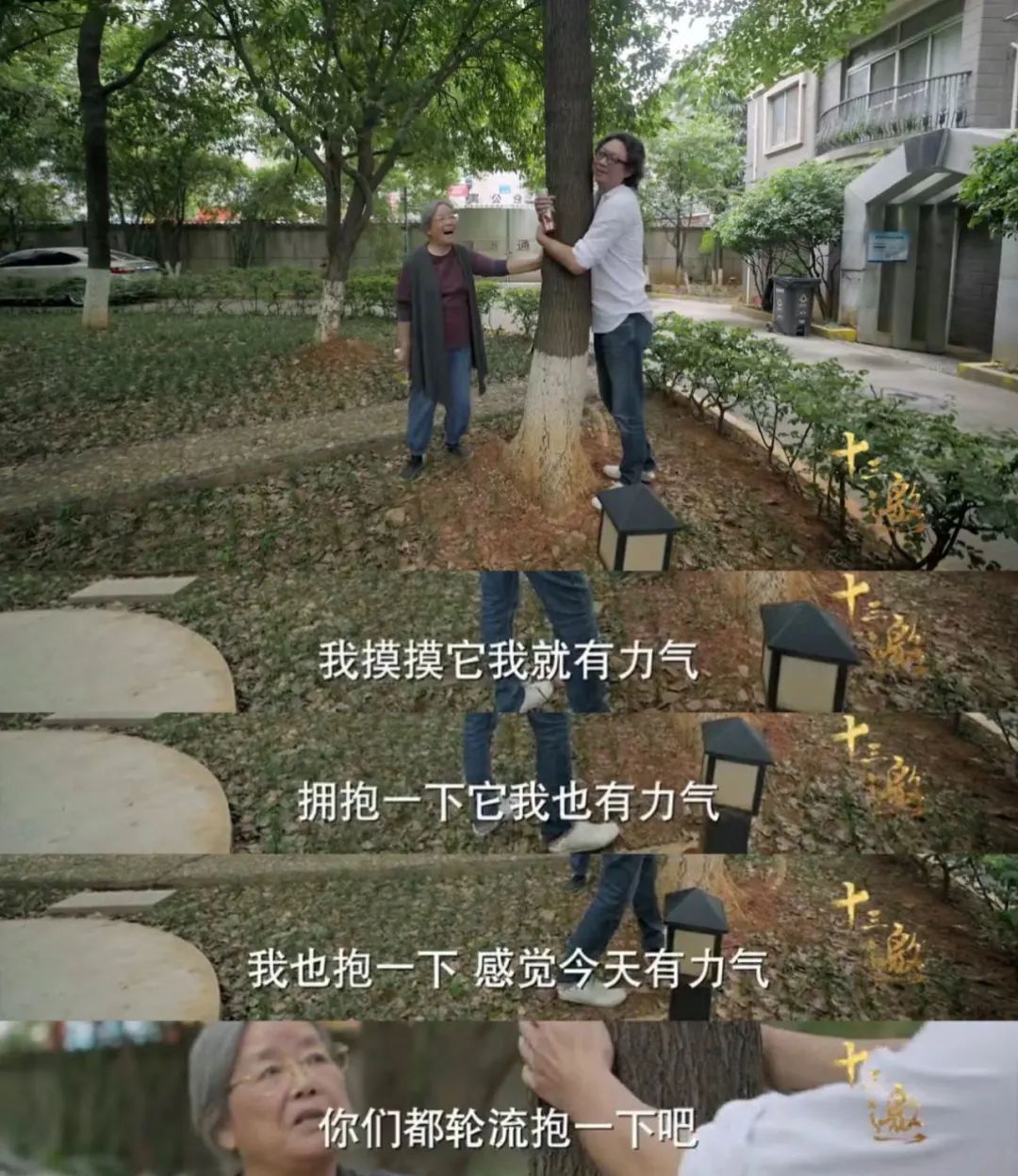

在今年的某档网络访谈节目中

77岁的“绘本奶奶”蔡皋

也邀请主持人许知远抱树

还称“抱完之后我就有力气”

真有这么神奇吗?

怎么好像

穿越到了电影《阿凡达》?

《阿凡达》剧照,纳美人与“灵魂之树”进行心灵交流

真的能缓解焦虑吗?

抱树疗法,最早是一项来自北欧的心理疗愈。在芬兰北部,每年8月甚至会举行“抱树大赛”,日本也有类似的Shinrin-Yoku,翻译过来就是在大自然中沐浴树木的香气。

图源:©VisitFinland/HaliPuu

国际自然和森林治疗联盟也在研究中指出,当人们身处于足够“贴近”自然的环境中时,交感神经系统中所产生的皮质醇含量水平就会呈明显的下降趋势,从而起到调节心跳,血压和压力水平的积极功效。另一项研究则直接让参与者坐下来,观看森林。结果发现,光是看着森林,皮质醇水平在15分钟后也降低了13.4%。

在这种基础上辅以拥抱,事半功倍。被称为“拥抱医生”的临床心理学家斯通·克劳沙尔博士在《拥抱疗法》一书中解释道,“抱树”有助于提升人体内催产素的含量水平,它是一种与幸福感、快乐感、平静感和信任感等情绪体验息息相关的激素。

除去这些有益的影响,抱树本身也是一个十分有趣的活动。截止到今年,“抱树”世界锦标赛(#TreeHugging)已经举办了4届了!

图源:Halipuu.com

虽然当今科学界

确实给出了“抱树”等自然疗法

对人们身心健康

有着一定正向改善作用的报告,

但更多的只是作为一种辅助手段而已。

大家可以去尝试,但请不要将其当做一种解决心身问题的唯一方式。如果你发现自己有着严重的心理和生理上的问题,还请及时向专业人士寻求帮助。

还有,在“抱树”前一定要先观察树木的健康、卫生和安全情况。市区常见的槐树、柳树、杨树、松树、榆树、法桐等,夏天正是分泌树胶的旺盛期,抱它们太容易蹭脏衣服了。如果是雷雨天气,抱树显然也不是一个安全的选择。

来源:新闻坊、中国新闻网、科普中国、上海新闻广播、一条、三联生活实验室、小红书等

戳这里为我加颗小星星⭐️

公众号一言不合就改版,

“星标”我才能更方便接收消息哦。

现在只需三步: