“当时麻省理工的同学劝我说,国内不具备工作条件,国外发展空间大,以后国内有需要时回去点拨点拨就行。但我坚信,中国的科学技术归根到底要靠中国人在自己的土地上发展,条件要靠自己去创造。”今天,在李政道研究所举办的“李政道先生与上海”——上海市实施博士后制度40周年纪念活动上,中国科学院院士陈和生讲述了自己的博士后经历。

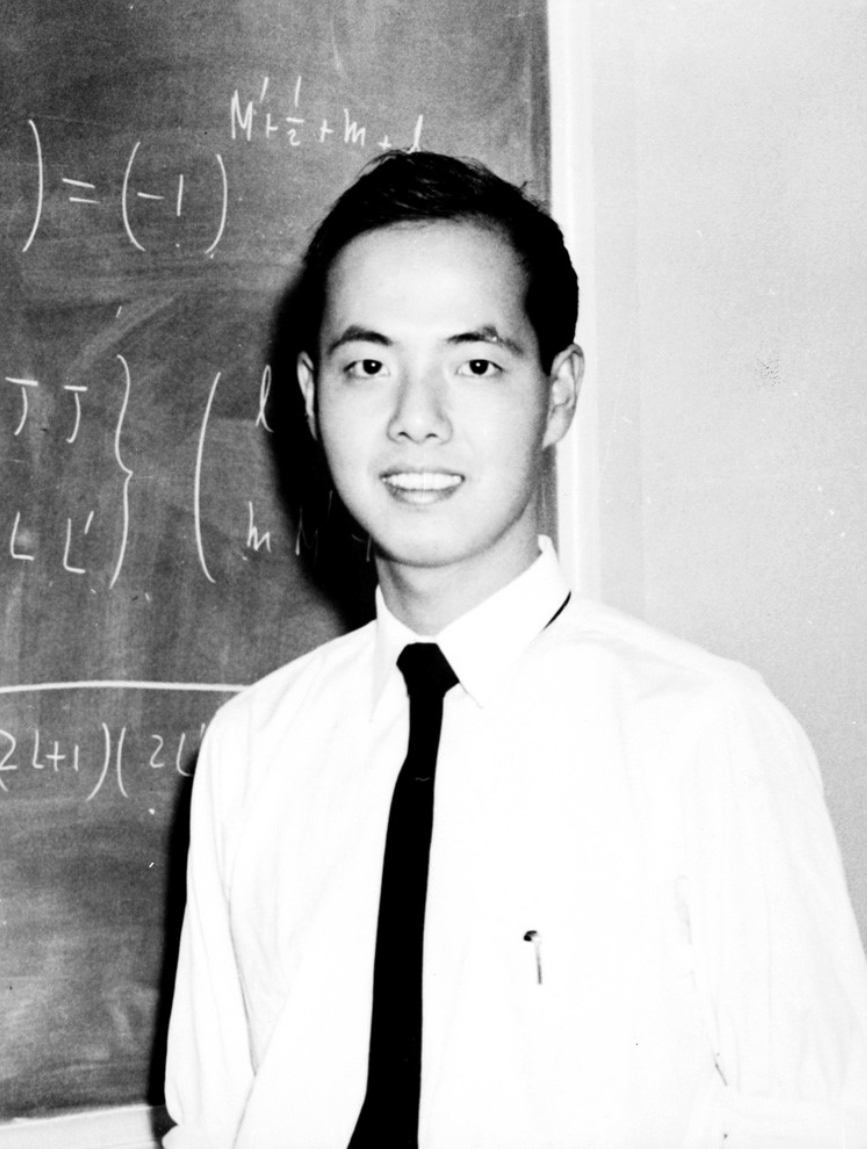

1970年,陈和生从北京大学毕业,1978年考上中国科学院高能物理研究所研究生,1979年4月被派遣到德国汉堡的德意志电子同步加速器中心,在丁肇中教授的Mark-J实验组工作。1984年5月,他在美国麻省理工学院获得博士学位。

彼时,中国博士后制度仍在筹备之中,中国科学院率先试点博士后制度,但对博士后的特殊政策尚未落地。在丁肇中推荐下,1984年11月,陈和生回到祖国,进入中国科学院高能物理研究所从事博士后研究,成为事实上的中国第一位博士后。

陈和生说,回国之前,自己完全不了解国内的安排,也没有任何人才“帽子”或者优惠条件,“我只是觉得,中国人为中国科学技术发展贡献力量是理所当然的”。此后,他从事粒子物理实验研究数十年,成为我国大科学装置的重要倡导者、建设者,有力推动了我国关键领域的科技创新和高技术产业发展。在这一过程中,他与李政道始终保持密切来往,“李先生对我国高能物理研究领域的发展倾注了大量心血,帮助我们解决了一个又一个问题”。

自1972年首次回国至2010年的38年间,李政道63次回到祖国,育才兴国一直是他心系的首要事业。他推动创办了中国科学技术大学少年班、中美联合培养物理类研究生计划(CUSPEA)等人才培养项目,涵盖科研人员从本科到博士后的关键成长阶段。

“尤其是上世纪80年代,他把目光投向博士后制度,将他个人对青年人才的关怀转化为国家对青年人才的支持,让在海内外取得博士学位的青年学者继续成长。”中国科学院院士、上海交通大学原校长、李政道研究所所长张杰说。

张杰被李政道称为“忘年至交”。他回忆,印象很深的是2004年,中美高能物理合作25周年纪念活动酒会在人民大会堂举行,众多国内外嘉宾出席。“李先生特意抽出整个下午的时间,帮助我们做准备工作,包括如何接待外宾、不同场合的言辞甚至连葡萄酒的选择都一一叮嘱。这让我们深刻感受到李先生对青年的关心、对人才培养的重视从来不是一句空话,而是发自内心的信念和长期的坚守。”

作为著名物理学家、诺贝尔物理学奖得主,李政道为什么愿意牺牲自己的科研时间,长期奔走于中美两国之间,为广大青年人才开辟一条条道路?在活动现场,记者将这个问题抛给了李政道长子、历史学家李中清教授。

在李中清看来,这与父亲的成长经历有关。战火纷飞的年代,李政道辗转求学,从未取得正式的高中和本科毕业文凭,却在浙江大学物理系教授束星北和王淦昌的指点下投身物理学,又在西南联大遇到了愿意破格收他上课的吴大猷教授。“没有这些人的推荐、帮助和培养,他的一切都会不一样。所以他觉得自己对国内青年人才有同样的责任,为他们创造发展机会,从而为中国科技发展作出更多贡献。”

用李政道写在自己60岁生日时的话说:“40年前,经吴大猷教授的推荐,我获取了中国政府的一笔奖学金赴美留学,在物理学方面继续深造。这一难得的机会改变了我的一生。一个人的成功有着各种各样的因素,其中‘机遇’也许是最重要的,也是最难驾驭的。尽管成功的机遇不可预定,但它的概率却可以大大增加。通过吴教授,我方能得到这一机遇。我对这一机遇的珍视,是促使我近年来组织CUSPEA考试的主因之一。希望更多类似的机遇能够光顾年轻人。”

今天,我国共设立了8800多个博士后科研流动站、工作站,累计招收博士后人员超40万人,博士后制度已成为中国科技创新的主引擎之一。“如果父亲知道,一定会很开心。”李中清说。