你会说上海话吗?你周围有多少人会说上海话?

很多时候,判断一个人是不是上海人,其实并不需要打听他在哪里买了房,有没有上海户籍,身份证号开头是不是310,而是——会不会说上海话。

上海话视频博主G僧东(右)和健之。

上海话视频博主G僧东(右)和健之。

近些年,年青一代不说上海话的讨论时常见诸各种舆论的场域。关于方言为何式微,如何式微,大家谁都能说上两句,又岂止上海人。信息传播的极致速度,社会发展对效率的极致追求,让“书同文,车同轨”变成了世界性的趋势。但反过来看,也正是传播方式的进化,让同温层更容易互相发展彼此,比如让喜欢说本地方言的人也有了结成社群,抱团取暖的契机。

上海话视频博主Cora

上海话视频博主Cora

那么,上海话复兴的契机来了吗?

我们找了一些擅长说上海话,甚至是以说上海话为核心创作力的网红,以系列故事的形式,走进上海话的网红世界。

9月的一个午后,G僧东来到自己位于黄浦区的工作室。2020年初,团队扩大到8人,他把工作室搬到了这里。

经历前一晚的失眠,G僧东还有些睡眼惺忪,先把门前缸里的小乌龟喂了,再调整一下缸里石头摆放的位置。今天有个护肤品牌的商单拍摄,合伙人林仙子之前特地关照过,“客户要求很高,马虎不得。”

他坐在沙发上,一边感受着自己饥饿的程度,一边念叨着下午商单拍摄的内容,等待编导忙完,一起出发。

G僧东,真名钱圣东,是一名85后上海话视频博主。日常生活吐槽,市民生活回忆,白领日常共情,结合他丰富的表情和肢体语言,让他成为一名拥有超过600万粉丝的网络大V。

曾经因为一句“我登上了东方明珠,我的上海沪籍被开除了!”而在网络上爆火,激发不少上海人热议“会被开除上海沪籍”的各式话题,以至于聊到最后,都不知道这句话的出处来源于这个看起来有点“嘲唧唧”的年轻人。

1

100多平方米的工作室没有隔断,开放式的影棚背后是排成一行的办公桌,所有人聚在这里办公。剪辑师在电脑前忙碌地工作,项目很多,素材量大,正在处理的内容是两周前录制的,编导小乔要确认下午的拍摄文案。

六张办公桌里有一张属于G僧东,因为并不常在公司写稿,索性腾出来给了员工。公司里原本还有张气派的会议桌,也因为大家经常聚不到一起开会,索性处理掉了。

G僧东对工作室的极简状态很是满意,“尽量还是让空间看起来大一点,只放必要的东西。”

靠窗的衣架上挂着三十多件服装,一眼看过去风格男女老少,这是他一人分饰多角拍视频时的戏服。上海各区拟人,地铁线路拟人,上海马路拟人……他的拟人梗搞笑视频信息量大,演技夸张,奠定了“G僧东”作为上海话视频博主的江湖地位。

痰盂、洗衣搓板,曾经上海人家的生活用品被堆叠在墙角,在95后员工眼中成为稀奇古怪的道具,“老板想到啥就会去买,很多都没有用上。”

角落挂着几只或长或短的假发套,甚至还有大波浪的造型。

最近,G僧东又反串了一把上海老阿姨,反响不如预期,倒是上海爷叔“黄建民”的角色很出挑。“黄建民”坐在电视机前,吐槽“弈棋耍大牌”里有人出臭牌,气得直拍大腿,这个接地气的暴躁形象,直戳许多上海人的笑穴。

两盒杏花楼月饼是中秋节前他在网上订的,像很多上海人一样,他更偏爱广式月饼。一盒自己吃,一盒送朋友,中秋节的仪式感就有了。

两盒杏花楼月饼是中秋节前他在网上订的,像很多上海人一样,他更偏爱广式月饼。一盒自己吃,一盒送朋友,中秋节的仪式感就有了。

2

下午在M50创意园区拍摄,路上很堵,开了半小时。坐在副驾驶的G僧东不多话,只一直看着沿路的街景。

冷不丁,他扭头对后排的编导说:

“我们下周要出去采访吗?”

“还没安排,下周有两个商单。”小乔翻了一下手机日程。

“如果我们去丰盛里,可以套拍一下‘好叫好伐’的街采。”

“现在张园附近阿姨少了好多。”

“阿姨们拍好照片打好卡都走掉了,应该多一点吃咖啡、坐一坐的地方,人就留在那里了。”

经过天安千树,备受争议的山形造型又立起一座。G僧东拿起手机拍起来,“又造了一个天安千树啊,两期咯!”

车停在M50园区门口,一行人下车。

“哟,这个自行车蛮好看的。”路边一辆山地车引起他的兴趣,拿出手机又拍一张。

在M50,G僧东偶遇朋友在办展。

在M50,G僧东偶遇朋友在办展。

来到约定的拍摄场地,品牌方已有一堆人现场待命,听说要出镜的老总还在路上,G僧东松了一口气。

很饿还困,他决定溜出去找点东西吃,点了碗炸酱面。

趁着工作间歇,G僧东点了碗炸酱面充饥。

趁着工作间歇,G僧东点了碗炸酱面充饥。

面未上桌,大家闲聊起来。“钱先生”平时讲话慢条斯理,音量不高,不像视频里的G僧东,伶牙俐齿、精神亢奋。

打游戏,阿森纳,陶喆的歌,是他和朋友还有粉丝之间的三大话题。他的铁杆粉丝通常会同时关注微博大号“G僧东”和小号“打浦桥DT”。小号发布的不少内容跟他的微信朋友圈同步,甚至互动更频繁。

粉丝经常会看到他更新动态,失眠到凌晨三四点还在打游戏,或是在黎明前完成一篇几千字的稿子。

微博还是他的话题筛选机。每次要做街采的话题,他都会先进行一轮线上投票。

比如消费降级、打工人加班,最近他发起的是“聊聊你相亲时遇到的最奇葩的事”。对市场的敏感,说到底就是对人心与社会风向的感知,G僧东对生活的周遭有天生的敏感,广告业的数年历练又帮助他掌握了不少方法论工具,微博互动投票就是他试选题水温的一个屡试不爽的方法。

拍摄前,G僧东正在背解说词。

拍摄前,G僧东正在背解说词。

为了给商单拍摄写文案,G僧东也煞费苦心。这场客户是护肤品公司,正好成立35周年,他想把35岁面临的职场危机与之结合,从护肤心得聊到职场经历,他的视频里并不都是搞笑,也有和同龄人共情的一面。

咖啡馆小阳台,小风吹散秋老虎的热气。G僧东和嘉宾相聊甚欢,不时有笑声飘出来。

2小时后大功告成。对方老总也是80后,和G僧东聊得投缘。临走前,特意夸其皮肤好,顺便推荐了自家的护肤品。

客户方的红男绿女拉住G僧东挨个拍了一遍合影。对于这些年轻打工人来说,这也许是当天工作中最重要的环节——他们中多数人是他的粉丝,喜欢他节目里的话题与表达,可以道出上班与生活中的那些微妙心境,于是但凡机会到来,索性就把偶像变成自己的客户。

G僧东说,自己的不少客户就是这样来的。他的受众与客户品牌的受众,包括对接的客户自身,往往也是一群人,一类人。

3

回公司的路上,G僧东再次进入盘选题的苦熬。

“上海哪个公园最火?老年人可以再做一个。”上海公园里阿姨爷叔的日常生活,是G僧东创作的丰富素材库。

之前“好叫好伐”在虹口公园采访的相亲阿姨火了,后来电视台的人也来问阿姨的联系方式。还有因为上了“好叫好伐”被网友称为虹口“张柏芝”的阿姨,据说已经有人请她去安福路飙舞。

G僧东在虹口公园采访相亲阿姨。

G僧东在虹口公园采访相亲阿姨。

“上次虹口公园采访有人被拍进去,还闹到派出所,已经有人骂你了,要当心点!”编导提醒道。

“啊?!我那么喜欢虹口公园的,以后是不是混不进去啦!”

G僧东总是以聊家常的方式跟采访对象拉近距离。

G僧东总是以聊家常的方式跟采访对象拉近距离。

关于中老年人,G僧东脑袋里的话题往往很家长里短:

“公园里是不是有很多婚外恋啊?”“吐槽家里舅舅好伐?”“要么还有婆婆吐槽媳妇,蛮有劲额呀!”

平时人们茶余饭后的闲聊,一旦上了他的平台,可能就会引起当事人的风波;但有时候,这也恰恰证明话题找对了方向。更深一步的考虑,是做好技术上的处理。

上海公园里阿姨爷叔的日常生活,是G僧东创作的丰富素材库。

上海公园里阿姨爷叔的日常生活,是G僧东创作的丰富素材库。

“放慢一点节奏,除了商单,我们要拍一些好的题目,主要还是人有趣。”

既要运营“G僧东”的个人号,还要做“好叫好伐”栏目的街采,受制于合作、跨界的支线任务太多,常常让G僧东焦虑。

但只做自己的个人号并不能满足他内容输出的强烈冲动,作为一个脑子完全闲不下来的人,他的梦想“是做一个自己的电视台。”

于是在2019年10月,他开始创想“好叫好伐”这个新的品牌。

“当时策划筹备想做自己的电视台,‘好叫好伐’是其中一个频道,下面设置几个栏目,比如‘瞎三话四’做上海话脱口秀、‘G老娘舅’是小品式调解节目,还有‘上海闲话’教上海话。”

办公室的工作氛围时常很欢乐。

办公室的工作氛围时常很欢乐。

2020年1月,G僧东在虹口建投书局举办粉丝发布会,正式对外宣布将有一个全新的频道——好叫好伐”,欢迎大家来关注。“当时每个栏目的预制节目放给大家看,现场效果不错,都在哈哈笑,说蛮好。”

创意是好的,但实际操作下来,“好叫好伐”的播放量和粉丝数涨得并不快。

“三个栏目,力量分解,众口难调,反而无法形成很好的传播。做了一年多,没有什么大的水花。”

经过几轮不同方向的尝试,“好叫好伐”最终被定位于街采。

G僧东在商场进行采访。

2021年初,G僧东想做一期让路人讲上海话的视频,于是有了第一次街采的形式。播出效果不错,但也让他体会到街采的艰辛,“蛮耗时间和精力的,出去拍摄的话,有时采到第三个人就很有趣,有时采了七八人也没有笑点。基本上两个小时的素材只能剪出5分钟的片子。”

让G僧东下定决心把街采进行到底的是去复兴公园的一次采访。

“老黄浦”和“老卢湾”在复兴公园正面硬刚,针锋相对,让节目效果出乎意料的火爆。“我觉得我们运气也蛮好的,采访到的人讲话蛮直接的。”

就这样,“工作日闲人”“阿姨爷叔人生建议”“讲流利上海话的外地人”“上海小囡讲上海话”“街头挑战上海知识”等系列出炉,流量高低不一,G僧东却做得乐在其中。

让人意外的是,镜头前很是活络的G僧东,其实社恐。

“每次采访前我的心理建设是,‘我采访的这个人可能以后一辈子也见不到了,那又怎么样呢?!’”

说起来是虹口公园的熟面孔,但每次去采访阿姨爷叔,G僧东都有种“硬着头皮上”的焦虑。面对拒绝接受采访、甚至非常抗拒镜头的阿姨爷叔,他总是想各种办法循循善诱,用拉家常的方式让采访对象开口。

采访年轻人的氛围总是很轻松。

采访年轻人的氛围总是很轻松。

而在新天地、丰盛里这些时尚地标,采访对象往往会更友好。尽管也有“哎呀我今天没化妆”之类的理由,但受访的年轻人们表达往往更加委婉和礼貌,更多时候,则是在粉丝见偶像的轻松氛围中完成的采访。

最近一次,G僧东在一间商场里采访打工人的加班话题,一位受访的女粉丝直接用G僧东最爱玩的梗套近乎,“我也喜欢吃香蕉,吃香蕉聪明,吼吼,吼吼……”。

是采访对象也是粉丝。

是采访对象也是粉丝。

“伊真人更加瘦!”“伊看上去皮肤蛮好额!”

午休时间偶遇网红,很多人一边拿出手机在一旁拍摄,一边窃窃私语。在这里,社恐的G僧东控场不难,交流顺畅,心情自在。

4

傍晚5点,车子回到公司,当天的工作还没有结束。

下了车,伸了个懒腰,他突然冒出一句,“我觉得今天最明智的决定,就是采访之前吃了一碗炸酱面,我真的饿死了!”

办公室里,林仙子叫了份外卖,正在吃一天里的第一顿正餐。一会儿,他们要一起录制B站课程的视频。

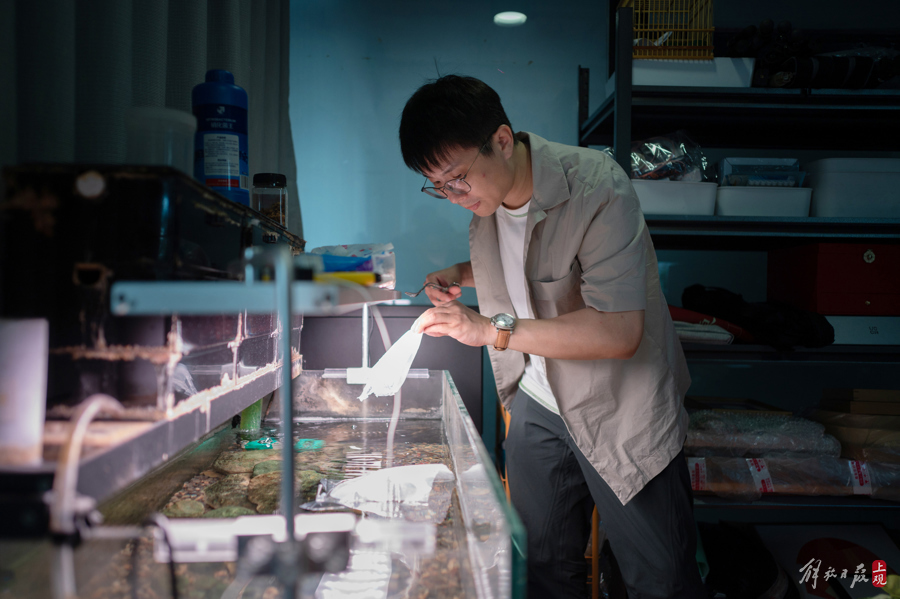

利用开工前的短暂空档,G僧东摆弄起他的几只大水缸。

刚刚买的小鱼有几条已经奄奄一息,他赶快把小鱼从袋子里放进水缸。

“小时候,我爸爸在家里放了一只草缸,叫我打理,草长起来老快额,需要经常修剪,还要加药控制藻类生长。”

G僧东还养蛋龟,看起来体型小小的,脑袋大大的,也是当下“龟圈”比较热门的品种。“水温要保持28度,平时主要喂龟粮、虫鱼虾干,养起来还算方便。”

G僧东津津乐道他的养龟经。

G僧东津津乐道他的养龟经。

一边聊着养龟经,一边拿着水桶跑了几个来回,给阳台上砌的大池子加水,“这个水位还可以再高点。”接着他又垒了一块大石头,“给它一个高一点的岸。”

打造一个有植物、有动物的小世界,是让G僧东感到治愈的功课。“老早会去逛逛万商,现在市区花鸟市场基本都拆了,主要就靠网上买了。”

作为土生土长的上海人,很多记忆刻在骨子里。今年,他拍的“上海人做的278件事”视频成为爆款,让新老上海人一起经历了一波回忆杀。

“前一阵流行citywalk,讲啥’我来到上海了,我拿到沪签’,一开始是调侃,我觉挺有意思,但后来看到一些不大友善的评论,挤兑上海人会干什么干什么,我就想写一篇上海人真正会做的事情。自己脑袋里有一点,后来又在微博和小红书上请网友集思广益。花了一个晚上,写了将近4000字的脚本。”

“为啥是278件事,有什么特别的意义吗?”

“最早想写310件事(310是上海身份证号码前三位数字),感觉这样太刻意,有点标签化,就随手写了278,是个虚数,真的多少件,我没有数过,应该是超过的,估计也没有人真的去数。”

不过,火出圈的视频,效果也不总是正面,消化负面评论,也是每一个网红需要经历的必修课。

“关键还是要看那个比例是多少,从这个比例你来判断是不是真的负面。因为再温和的选题,也会有人骂。”

即使“上海人做的278件事”这样温暖向的选题,也会有人评论:“凭什么是你来总结?”

而他上海话的发音也是经常受到攻击的点,甚至还有本地老一辈大V直接写文章,嘲讽他是“小苏北。”

很难说这种批评意味着什么,至少G僧东看上去消化得很好,“其实上海话一直在变化,所以很难会有固定标准,那些专门跑到上海话博主账号下面冷嘲热讽的人,现在年轻人给他们起了个名字叫‘洋泾浜警察’。这说明越来越多的网友认识到,这种情绪是不健康的。所以,就算说我上海话不标准,也没什么好羞耻。”

在“上海小囡讲上海话”系列中,有多位10后小朋友出镜,他们流利的上海话常常赢得G僧东的叫好,但视频底下会有人评论,“这个也算说得标准啊,这么洋泾浜?”这让G僧东很费解,“会说上海话的孩子本来就已经越来越少了,对他们还要这样挑毛病吗?”

G僧东与“好叫好伐”编导小乔

G僧东与“好叫好伐”编导小乔

在上海,新一代年轻人不讲上海话,正成为越来越普遍的现象。在G僧东的团队里就有2例,编导小乔是其中之一。

小乔是正宗浦东本地人,“小时候在学校和家里都说普通话,不但上海话不会说,就连浦东本地话也都走了样。我偶尔跟奶奶说本地话,她都听不懂了,说我洋泾浜……”

因为采访对象来自五湖四海,G僧东也常说普通话。不过在他看来,“平时说话要表达的很多意思,用普通话可能只达到95%,用上海话就能达到100%,这正是方言的奥妙之处。”

5

夜色渐沉,G僧东的工作室变成了摄影棚。B站社交媒体运营分享的课程准备开拍。林仙子把机位架好,灯架却怎么样都调整不到正确的位置。

“坏了吗?我家里还有,我们以后都买牌子好一点的。统统set好,你只要按快门就行了。”G僧东轻声和林仙子交代着,脸上略显疲惫。

“再不拍也没时间了,硬顶了!”在镜头前坐定,G僧东马上切换进入情绪饱和的状态。

G僧东跟合伙人林仙子在拍摄B站课程。

G僧东跟合伙人林仙子在拍摄B站课程。

最开始,他并不习惯一个人对着镜头讲话,常常需要有熟悉的人在场才行。差不多用了一年多时间,他才适应独自面对镜头的状态。

打造个人IP的时候,G僧东的自由度更高,一台相机,一篇稿子就搞定。如今带领一支团队,有经营的压力,牵扯的精力也更多,每天面对无数的问题和机遇,他渐渐成了一个擅长做选择题的人。

“你现在人气这么高,不考虑做直播带货?”

“隔行如隔山。我们的优势还是短视频创意内容。带货的话选品很重要,成本和风险都高,团队也更大,不是我们这种小工作室能承受的。而且要靠时间来堆积,每周起码播四天,每次不少于四五个小时吧,我们没法做。”

在失眠和无数条线索的工作中做选择的G僧东,最近又有了新的点子。他想开发一个上海话的学习课程。

“市面上上海话教学的视频很少,就算有也是很久以前的了。我想用更系统也更好玩的方式来教大家说上海话。能够因为那些好玩的梗,还有日常生活场景的分享,让大家被这门语言的魅力吸引,然后开口去说,不要怕洋泾浜,是普及上海话的第一步。”白净的脸上顶着两个浅浅的黑眼圈,G僧东认真地说。