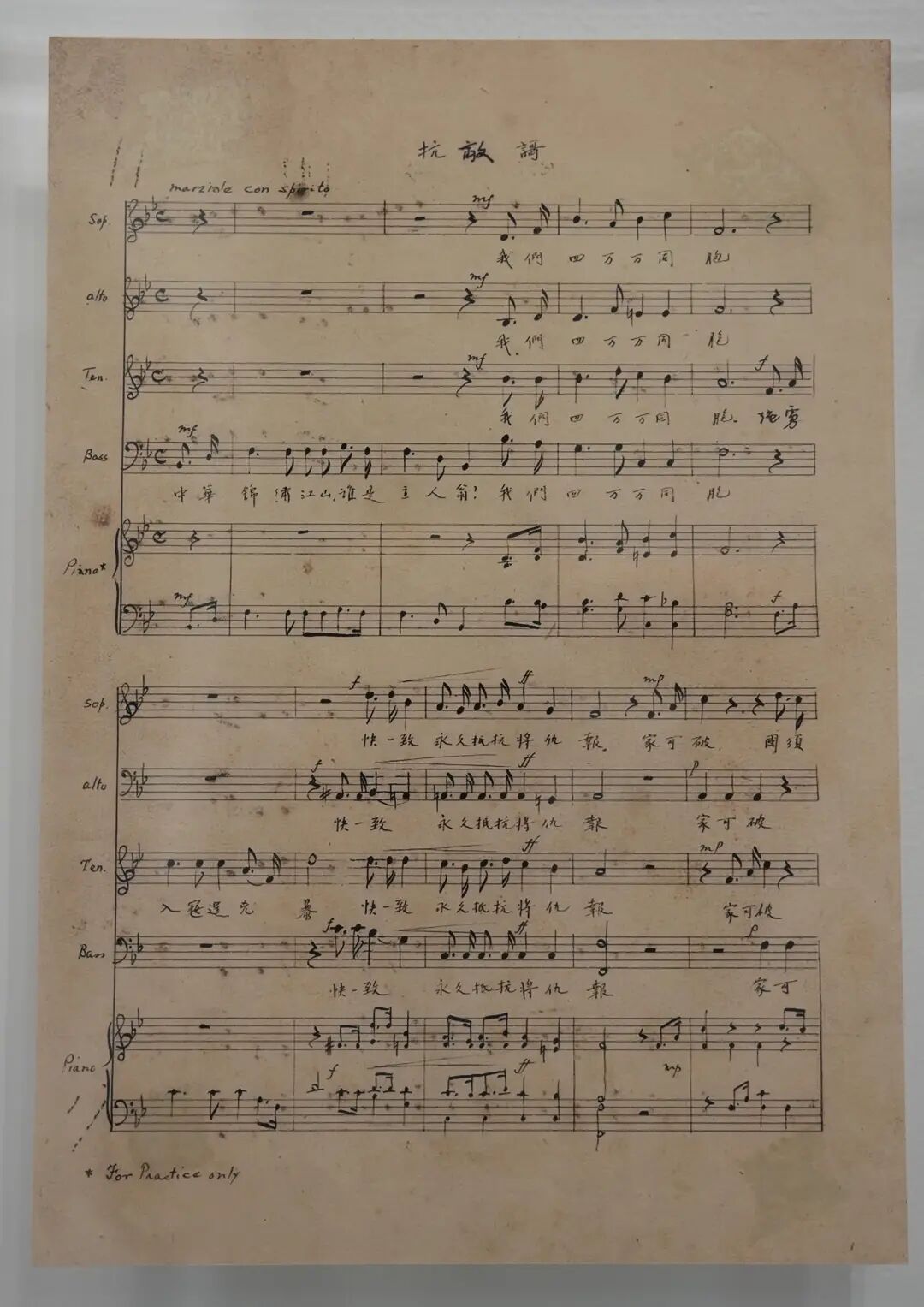

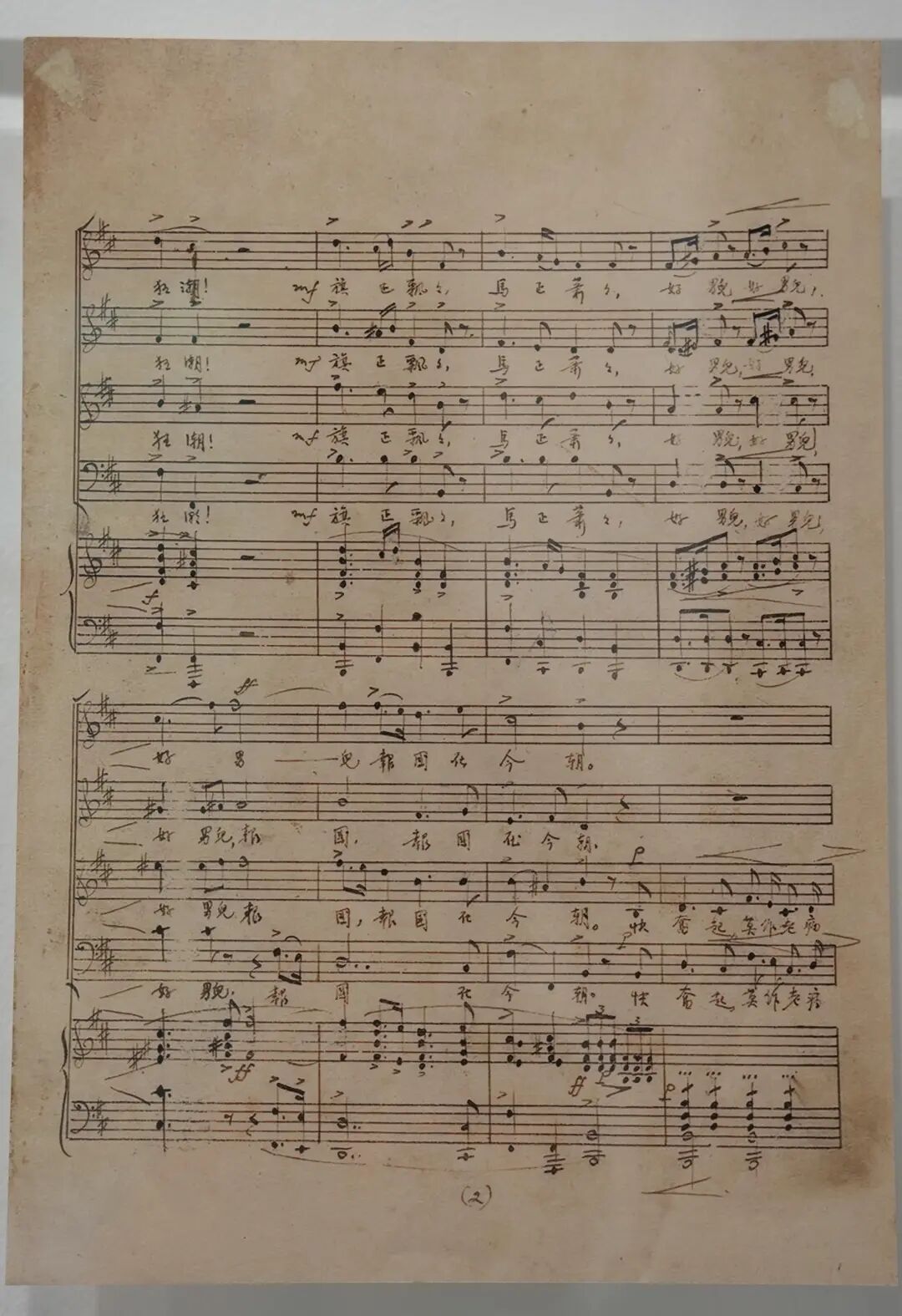

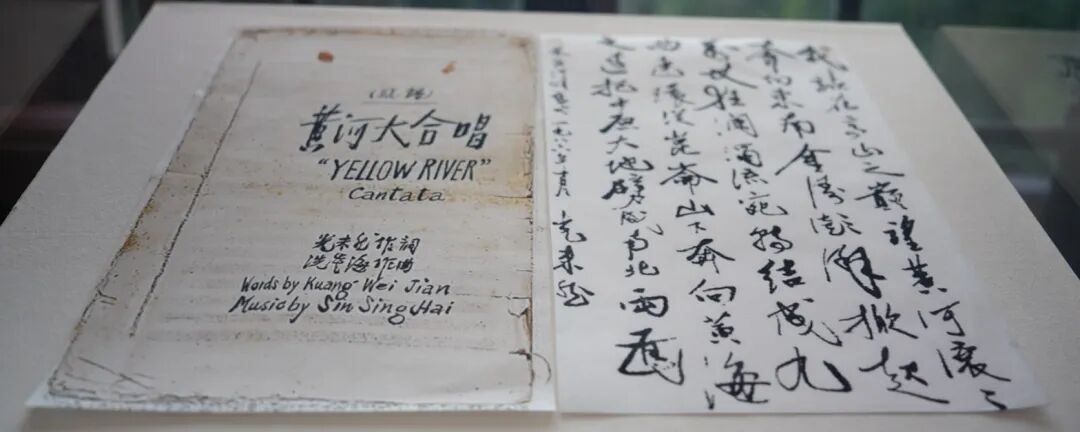

1931年9月18日的东北,北大营门前的炮火划破夜空,日本侵华战争的序幕就此拉开。于中华民族而言,“九一八”从来不是一串简单的数字,而是民族危机骤然降临的深刻烙印。在这苦难、黑暗的岁月里,有一群音乐人,用音符作枪,以旋律为盾,激发民族的抗战热情,本期《徐汇,侬好》,我们就带大家走进《义勇军进行曲》灌制地——百代小楼,听一听那个时代的民族呐喊。 黄自(1904—1938) 江苏川沙(今上海)人,音乐教育家、作曲家。 在百代小楼二楼“民族号角”展区,当时任教于上海国立音乐学院(现上海音乐学院)的黄自在“九一八”事变后第一时间创作了歌曲《抗敌歌》(原名《抗日歌》),“快一致,永久抵抗将仇报”这句铿锵有力的歌词,配上激昂的旋律,成为最早响彻中华大地的抗日救亡音乐号角。 《抗敌歌》曲谱 次年,黄自又创作了电影《还我河山》的插曲《旗正飘飘》,同样以深沉的家国情怀,将山河破碎的悲痛与不屈抗争的决心融入音符,传遍大江南北,让更多人在歌声中感受到民族的脊梁从未弯折。 《旗正飘飘》曲谱 1935年,聂耳作曲、田汉作词的《义勇军进行曲》在百代小楼录制,“起来,不愿做奴隶的人们”的呐喊,穿透了时代的阴霾,成为激励无数中华儿女奋勇向前的精神旗帜。 任光(1900—1941) 浙江嵊州人,音乐家、作曲家、烈士。 彼时担任百代音乐部主任的任光,将百代塑造成进步歌曲的创作高地,还成为左翼文化运动的坚强后盾,用音乐践行着救亡使命,他创作的《打回老家去》,字字句句都饱含着对故土的眷恋与收复失地的决心;《渔光曲》则以细腻的笔触描绘了底层人民的苦难,却在哀婉中藏着不屈的韧性;《王老五》更是贴近生活,用通俗的旋律传递着抗争的信念。 在这些经典作品的背后,还有一位中国音乐先驱中的优秀女性词作家安娥。 安娥(1905—1976) 河北获鹿人,中国当代诗人、词作家、剧作家、翻译家。原名张式沅。 她曾参与《打回老家去》《渔光曲》等作品的创作,以女性独有的细腻与坚韧,将对家国的深情、对同胞的关怀写进歌词里,让女性的力量也融入抗日救亡的音乐洪流,成为那段历史里一道温柔却坚定的光。 上海沦陷后,任光等音乐人辗转各地,创作出大量鼓舞人心的抗战歌曲。在新加坡,任光通过歌林唱片推出“32000系列”抗战唱片,里面收录了《大刀进行曲》《游击队歌》等诸多著名抗战歌曲。唱片里既有“大刀向鬼子们的头上砍去”的豪迈,也有“我们都是神枪手,每一颗子弹消灭一个敌人”的乐观,将海内外中华儿女的心紧紧连在一起,凝聚起无坚不摧的救亡力量。 冼星海(1905—1945) 祖籍广东番禺,出生于澳门船工之家。著名作曲家、钢琴家,有“人民音乐家”之称。 在同一时期的延安,冼星海在鲁迅艺术学院创作了《黄河大合唱》。这部以黄河为民族象征的音乐史诗,用《黄河船夫曲》《保卫黄河》等八个乐章,描绘出中华民族在苦难中拼搏、在抗争中成长的壮阔画卷。 《黄河大合唱》总谱及光未然手写歌词 “风在吼,马在叫,黄河在咆哮……”,那是民族精神的呐喊,是中华儿女永不屈服的宣言,成为抗战时期鼓舞军民奋勇杀敌的精神旗帜,直至今日,依旧能让人感受到那份震撼人心的力量。 百代小楼二楼“民族号角”展区 从“九一八”事变后黄自《抗敌歌》的救亡呐喊,到聂耳、田汉《义勇军进行曲》的精神觉醒;从任光、安娥用音乐传递的抗争信念,到冼星海《黄河大合唱》展现的民族气魄,百代小楼这个展厅串联起的是一部鲜活的中国近现代红色音乐史。泛黄的乐谱,珍贵的手稿,都是民族精神的音乐注解,是跨越时空的永恒回响。 如今,硝烟早已散尽,但“九一八”的警钟从未停歇,那些镌刻着民族记忆的音乐也从未远去。期待各位走进百代小楼,聆听那段用音符书写的抗争史,在旋律中汲取力量,这既是对历史的铭记,更是对民族精神的传承。 相关链接: 国防教育月来这个“硬核空间”解锁新技能|徐汇,侬好 古法造纸、DIY灯笼,在这里人人都能做“古纸匠人”|徐汇,侬好 赶火车还能“笃悠悠”?这座车站里的“宝藏去处”带你实现|徐汇,侬好 新发现!徐汇滨江有“群岛”|徐汇,侬好 物业+养老!徐汇这家生活馆,藏着超多适老化“宝藏”|徐汇,侬好 记者:刘倩朋 视频制作:武坤辉、姚昕毅(实习) 制图:张伊婷 编辑:宁平英 转载请注明来自上海徐汇官方账号