文|汪政

从我记事起,妈妈挂在嘴边的话就是她的命真苦。她有过不幸的童年,外祖母生了十来个孩子,她排倒数第二,属于爹不疼娘不爱、经常被忽视的一个。在她幼年的记忆里,要么在家被大人呼来喝去,要么就是为躲避日本鬼子的扫荡,奔走在逃亡的路上……

妈妈没上过几天学,却幸运地有了份工作,在远离家乡的小镇做了名邮电职工。那时邮政和电信没有分家,从话务员到柜台营业员,妈妈几乎把内勤的工种做了个遍。我最喜欢在话房工作时的妈妈,只听她飞快地为客户接线,用在我看来比广播员还要好听的普通话一遍一遍地问,“喂,你要哪里?请讲!你是哪里?我是西场,我是江苏海安的西场公社……”

小镇上所有单位的电话号码妈妈都记得,她译电报时从来不用翻电码本,厚厚的一本电码本好像都在她心里。她拿着客户拟好的电文,接通电话,然后就喊出了连串的电码数字。我父亲经常对我们说,你们可别小看了你妈妈,她虽然高小都没毕业,但她的文化水平可不低。是啊,三年级没上完的妈妈最文学,最文艺,她会唱许多整本的京戏,无数的夜晚醒来,我发现煤油灯还亮着,墙上映着妈妈看书的身影。

妈妈是个爱学习的人,她不但学文化,还虚心勤奋地学习如何生活。小时候妈妈在洋人的工厂做童工,中华人民共和国成立后有了正式的工作,吃的是食堂,家务活儿几乎不会做。后来有了三个孩子,食堂吃不起了,她得做饭,得缝衣纳鞋。为此,她与街上的许多妇女成了朋友,她们是她生活中的老师。门前的一小块地成了我家的小菜园,一年四季,红红绿绿的。家里还养了鸡,为避免人说闲话,哪怕是在上班,妈妈都会抽空跑出来铲鸡粪。多少年下来,妈妈硬是从生活上的小学生成了一个无所不能的老师。家里经常有许多妇女七嘴八舌地围着我妈妈,她们手里拿着毛线向妈妈讨教新式的织法。妈妈织的毛线衣一直引领着小镇的时尚,一直到我女儿出生,妈妈的针线活儿都没断过。女儿身上都是妈妈缝织的衣物,从冬天的棉袄棉裤,到夏天的小汗衫,还有胸前可爱的月牙形小饭兜。

妈妈经常说不自己动手不行啊,她要寄钱给外公外婆,要操心乡下的爷爷奶奶。我上初中时,一天课间休息,同学忽然冲到我面前说你妈来了,正在校长室和校长吵架。我急忙跑过去,看见妈妈真的在和校长理论。她不停地挥着手,长发飘动,高声质问校长为什么把她的三个孩子分到三个扫盲小组:“三个不同的小组,我得买三个手电筒,还要买三个手电筒的电池,你就不能把他们分到一个组?那样我就只要买一个电筒了……”就为了少买两个电筒,妈妈连面子都不要了。

一个家,需要操心的事实在太多了。父亲在外地学校教书,为了让他离家近一点,妈妈每年暑假都想办法筹集布票、粮票、肉票送领导,不知道几年下来,妈妈送了多少票,好在父亲离家的半径确实越来越小了。三个孩子大了,妈妈更大的难题来了,因为只有一个留城的名额,她预备着让我姐姐留城,把我哥哥争取到她老家盐城下放,我二姨妈没有孩子,或许以后可以用照顾她的名义招工回城。到了我,妈妈没招了,她没想到好办法,但她真的最疼我,用她的话说,只要看到我,她的气就消了。现在,她最疼爱的小儿子要到农村干活,她怎么也舍不得。妈妈想到的办法就是能拖则拖。

我高中毕业时个子特别小,人又瘦,到了开大会表决心的时候,妈妈把我的衣袖捋到肩膀,再把我的裤子卷到膝盖上面,等到我上了台,妈妈冲到台前对着干部叫道:你们看看,他这么瘦,怎么到农村去?那不是给贫下中农添麻烦吗?台下的人看到我,一片嗡嗡声,纷纷说这伢儿太瘦了,这伢儿就是个芦柴棒。下放干部只得说再等等,再等一年吧。而一年后,高考恢复了。

其实,这算不得妈妈最艰难的时刻,最难的是父亲失去工作的那几年。父亲在春风得意的年头做到了校长,继而遭遇了人生的至暗时刻。有一天,从学习班请假后,父亲回到家,家里只有年幼的姐姐在。父亲看到姐姐的鞋扣掉了,就找来针线,一边给姐姐缝鞋扣一边说,你要好好学习,不要让妈妈生气;长大了,要替我照顾好爷爷奶奶……姐姐那时才多大呀,她竟然听出了父亲话外的意思,一穿上鞋就飞奔到邮电所对妈妈哭喊道,爸爸要死了!爸爸要死了!妈妈一听,放下话筒找人顶班回到家,对着父亲劈头盖脸地骂道:你还是个男人吗?你父母亲不要了?你孩子不要了?你老婆不要了……直把父亲骂得跪了下来。

好在这样的日子过去了,高考恢复了,我和哥哥在1977年一起考取了大学,家里一下子出了两个大学生,小镇都轰动了。妈妈当时做话务员,让她在第一时间知道了这个消息,妈妈那个开心啊。她下班回到家,捧着我的脸亲了又亲,她说她跳舞了,跳了一个上午的舞。是的,妈妈跳舞了,为她的两个儿子跳舞了。

今冬,一个多么晴朗的冬天啊,艳阳高照,暖风吹拂。九十一岁的妈妈先到街心花园走了三圈,回家洗了澡,再到小区和大爷大妈们一起唱歌,妈妈唱的是《北京的金山上》,唱得真好听。对面的大妈感动得给妈妈拍了视频发到了抖音上,她要让更多的人“听百岁老人唱歌”。唱完歌,妈妈回家吃午饭,她破例给自己倒了一小杯酒,喝完了,想想,又给自己倒了一杯……

然后,在这个春天般的冬天,妈妈走了。

我的跳舞的妈妈,走了。

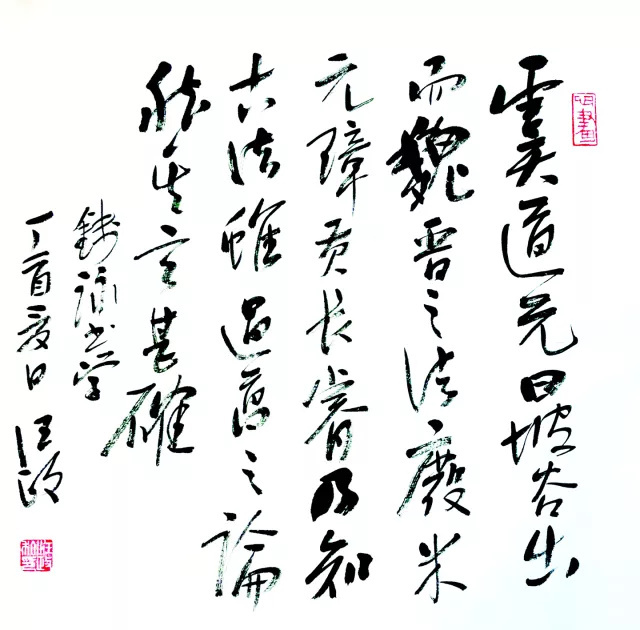

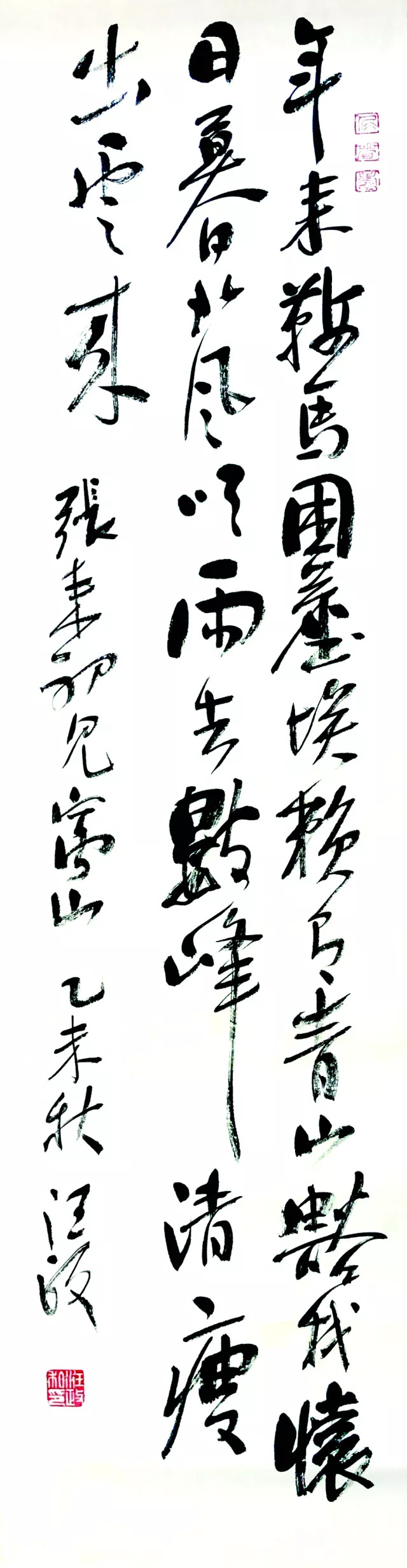

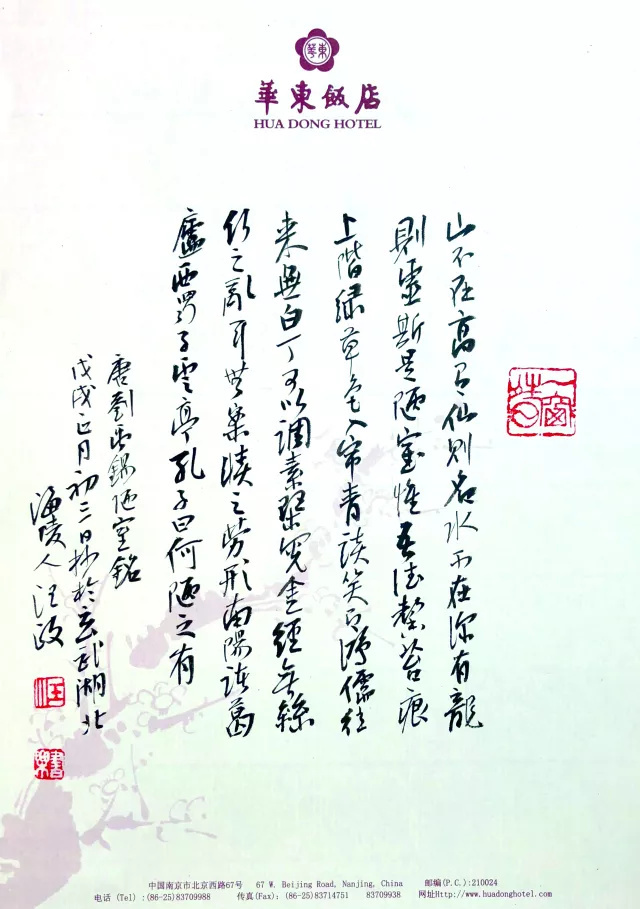

《父亲教我写字》

文|汪政

我父亲有一个朴素的比方,字就如同一个人的衣裳,字写得漂亮了,就等于穿上了好看的衣服,人是衣服马是鞍,有了一手好字,做人不潇洒都难。总之,写字是有用的,写好字更有用。

即使在相同的方面,每个人的启蒙也是不一样的。我对于写字的认识和对写字的喜爱与我的父亲有很大的关系。也不知是从几岁开始,但如果想起父亲对我的教育,就是从写字开始,从一笔一画开始的。是他给我讲点画,示范横竖撇捺。说字要写得端正,要站得住,要摆得平,字就像人一样,歪了,是要摔跟头的。我父亲在对子女的教育上是一个非常严格的人,打骂是经常性的事情,但在写字上,他一直对我非常宽容,且鼓励有加。虽然他教我写字,给我说许多写字的道理,但只要我一落笔下去,哪怕是开始的涂鸦,他总是说好。在农村,过年写门对子是一件大事。在我很小的时候,我父亲就让我给邻里乡亲们写门对子。小时候我个儿小,都要站在凳子上写,乡里识字的本来就少,看到一个小孩儿站在凳子上费力地写大字,没有人不夸赞的。我一直很奇怪父亲为什么对我写字这么鼓励,他自己鼓励还不够,还创造机会让别人来夸我。

父亲教我写字的故事很多,许多场景如在昨天。有一年放寒假,我回爷爷家过年,已经到了贴门对子的时候了,父母亲还没有回来。实在等不及了,爷爷便让我写好了贴上去,其中米柜上有一横条,写的是“社会主义好”,“主”的一点写偏了,偏到右边去了,我想重写,但已经没有红纸了,只能将就着贴上去,但心里一直惴惴不安。当天下午父亲带着母亲回到老家,几十公里的车骑下来,父亲已经是大汗淋漓,头上直冒热气。他把车支好,来不及喝口水,就这间屋跑到那间屋,看我写的字,边看边说好。到了米柜旁,我担心的事发生了,母亲说那个“主”字的点写偏了,父亲连连摆手,说这你就不懂了,“主”字的三横太往右上斜了,多亏了这一点,才给压住了,这样整个字也就站住了。现在想来,他对儿子的写字实在是宽容得没了原则,但如果不是因为父亲当年的宽容,我对写字也就不会这么喜爱,甚至有那么一点儿自信了。

父亲教我写字,但他很少说书法。我稍微长大以后问过父亲,人家很洋派的说法叫书法,你教我写字为什么不说这个?父亲说,我不是书法家,我怎么能教你书法呢?他接着说,世上写字的人很多,但把写字当成艺术的人很少,还是写字这说法好,大家都要把字写好。把字写好是最重要的,当不当书法家有什么关系呢?父亲说,写字太重要了,认了字就要写字。写文章要写字,写信要写字,哪怕写个借条收条也要写字,反正所有要留在纸上的你都要写字。写东西,首先是要把话说通,让别人看明白,然后就要考究把字写好,写正确,让别人能认识,这是对别人的尊重。如果你再把字写漂亮就更好了。我父亲有一个朴素的比方,字就如同一个人的衣裳,字写得漂亮了,就等于穿上了好看的衣服,人是衣服马是鞍,有了一手好字,做人不潇洒都难。总之,写字是有用的,写好字更有用。这些道理父亲跟我讲了几十年。我十几岁的时候他还叮嘱我要把字写写好,你马上就要到农村插队了,你生在三年严重困难时期,从小身子弱,别小看了一手好字,那就等于一门手艺,你就多了一个谋生的手段。到了生产队,出个板报,写个标语,照样有工分,会少吃很多苦。

父亲关于写字的这些话对我来讲真是深入骨髓,至今影响着我对写字的看法。我跟我父亲一样,也很少说书法。虽然后来眼界稍稍拓展,也知道了一些书法理论和书法史,但总觉得那是别人的事情,甚至认为那跟写字没有什么太大的关系,毫无道理地觉得因为有了书法,写字就变得玄乎起来,而写字成了书法,它与书写的本质反而越来越远了。写字成了书法,就高大上了,就进了殿堂。实用的东西一旦成为艺术,就离生活越来越远,离实用越来越远,离日常越来越远,离个人的表达也越来越远了。从环境、到工具、到形式,因为书法,文字改变了它本源性的存在。我经常想,什么时候不可以写字呢?什么地方不可以写字呢?什么纸上不可以写字呢?即使是为了振兴书法,传承民族文化,弘扬汉字传统,也应该让书写回到日常生活。

我做过20多年的语文老师,其中有十几年是在中等师范学校度过的,中师主要为小学培养老师,这种学制和专业现在大概已经不复存在了。对中师教育稍微懂一点的人都知道,它非常讲究对学生基本功的训练,其中语文学科的基本功就是常说的“三字一话”,那就是毛笔字、钢笔字、粉笔字和普通话。我所在的那所中师有100多年的办学历史,当时在全国中师界很有些名气和影响,以“内功”著称,内功之一就是学生扎实的基本功。学校在每个年级都开有写字课,每位学生,不管他原来基础如何,是不是喜欢写字,把字写好都是强制性的学习内容,毕业之前要一个一个考核过关的。中师有专门的写字老师,写字老师都是当地有些名头的书法家,他们恨不得自己的学生也能个个成为书法家。我与写字老师经常探讨写字课的教学,我理解他们的心情和理想,但我跟他们讲,我们的写字课重要的不是培养书法家,而是把字写好的小学老师。把字写好是他们未来的职业行为,而当书法家则要看他们的兴趣和修为,看他们以后的发展了。所以,我们应该让学生有写字的意识,知道写一手好字的重要性,要让学生写好字,同时,还要让学生懂得以后如何教他们的学生写好字,要把这字一代又一代地都写好。每到学期结束,学校都要进行基本功过关和基本功表演,教室里、走廊上,连同饭堂里都挂满了学生们的毛笔字、钢笔字,甚至在墙根处,都一溜摆放着写满粉笔字的小黑板。那真是好字的海洋,看了真是让人心情舒畅,世界因为书写而变得那么漂亮,那么美好。

这样的工作经历显然也影响或者坚定了我对写字的看法,它了无痕迹地把父亲对我的写字教育对接了起来。

父亲就是我任教的这所师范学校毕业的。我的书桌上至今还摆着他留下来的紫砂笔洗。